Image/Sculpture

COMMENT LA SCULPTURE FAIT IMAGE, CE QUE L'IMAGE FAIT À LA SCULPTURE [i]

Dans la Grèce Antique, lorsqu'un athlète gagnait les jeux sacrés, il était coutume de dresser une statue en son honneur. Mais cette dernière ne représentait fidèlement son portrait et sa stature, à l'échelle 1, que lorsque le même athlète remportait les jeux pour la troisième fois. On nomma ces œuvres des « statues iconiques ». L'expression « sculpture iconique » est utilisée dans le même sens de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle pour désigner l'art du portrait individuel, sous forme de buste ou de médaillon, par distinction avec la sculpture d'histoire, religieuse ou allégorique. À la différence de ces dernières, qui véhiculent des modèles idéalisés et génériques de la figure humaine, la sculpture iconique se doit de restituer les caractères individuels de la personne représentée. Elle en est l'image, quel que soit son degré de réussite dans la tentative de figurer le modèle.

Pourtant, lorsque l'on parle d'image(s), parmi les diverses possibilités qui viennent à l'esprit — photographies, films, dessins, peintures, radiographies, images de synthèse, etc. —, la sculpture n'occupe pas la place principale, voire n'occupe aucune place. On conçoit volontiers qu'une sculpture puisse être la représentation d'une chose, mais il sera rare de l'appeler « image » pour autant. C'est que dans une logique de médium hérité du modernisme, la sculpture aurait davantage à voir avec les notions de volume et d'espace. Les arts de l'image et les arts de l'espace ou du volume semblent ainsi correspondre à deux pôles bien dissociés de la création artistique — ainsi qu'en atteste par exemple la structuration des enseignements et des ateliers sur lesquels ils s'appuient dans de nombreuses écoles d'art. Pourtant, l'art de ces dernières décennies a largement déconstruit ces catégories — ou du moins rendu poreuses leurs frontières —, catégories qui au demeurant ne sont pas antinomiques.

C'est donc en relation à la notion d'image que l'on voudrait ici parler de sculpture, et c'est en deux sens qu'il est possible de le faire : dès lors, tout d'abord, qu'une sculpture « fait image », mais aussi lorsqu'une sculpture est traversée par des procédés ou des conceptions trouvant leur origine dans les médiums de l'image (autre que la sculpture elle-même).

Alors que ce texte est en cours de rédaction, débute au Kunstmuseum Liechtenstein une exposition intitulée Lens-Based Sculpture : The Transformation of Sculpture through Photography [ii]. L'image qui a été utilisée pour les communiqués de presse et autres newsletters annonçant l'évènement est une reproduction photographique de la sculpture intitulée Man With Camera [iii] (1991) de Duane Hanson. Celle-ci représente d'une manière hyperréaliste un homme enfourchant une chaise sur laquelle il paraît légèrement avachi, et tenant en main un appareil photo, comme s'il attendait un événement à photographier. L'homme est blond, moustachu, légèrement corpulent, vêtu d'une chemise bariolée, d'un pantalon de toile gris clair et de mocassins blancs. Un sac repose au sol à côté de lui.

Si cette image a été choisie pour les besoins communicationnels de l'exposition, c'est évidemment car elle noue sculpture et photographie en un même objet, d'une manière qui illustre explicitement l'intitulé de l'exposition. Mais derrière cette dimension quelque peu illustrative, c'est à plusieurs titres que l'œuvre de Duane Hanson est liée à l'image (photographique) et pas seulement parce que l'homme figuré tient un boîtier photographique. Plus fondamentalement, son réalisme figuratif confère à cette sculpture une capacité à « faire image » et cet hyperréalisme doit beaucoup lui-même à la photographie et à la nature des représentations qu'elle permet de produire et de mettre en circulation.

C'est cette lecture de la sculpture, entre « faire image » et processus de création liés aux images, qui va guider la suite de ce texte.

Il faut d'emblée noter qu'il n'y a pas a priori de sculptures qu'il faudrait regarder comme des images — des sculptures iconiques — ou au prisme de l'image alors que d'autres ne pourraient l'être. Il y a plutôt dans toute sculpture un degré plus ou moins élevé d'iconicité, que le récepteur peut relever ou non, cette dimension constituant une propriété du regard autant qu'une caractéristique des objets regardés.

Lorsque la sculpture « fait image »

« Faire image » est l'une des nombreuses expressions qui concourent à l'édification lexicale du discours critique sur l'art, et qui comme certaines autres, est aussi séduisante qu'indéfinie.

Toute sculpture qui est l'image de quelque chose fait inévitablement image. « L'image n'est rien d'autre que l'existence d'une chose en dehors de son lieu propre [iv] », écrit Emanuele Coccia. Ainsi, lorsque Benedetto Bufalino reproduit à échelle 1 une maison témoin en bois et en carton (La maison témoin, 2012), lorsqu'il habille une voiture sans permis d'une carapace répliquant grossièrement l'apparence d'une Ferrari (La Ferrari sur voiture sans permis, 2013), qu'il conçoit pour l'espace public une table de pique-nique surdimensionnée (La table de pique-nique architecture, 2013), qu'il dispose à 12 mètres de hauteur sur une nacelle élévatrice la réplique en bois d'une caravane (La caravane dans le ciel, 2013), ou encore lorsqu'il vide l'habitacle d'une voiture et la retourne pour en faire un pot de fleurs pour arbustes (La voiture pot de fleurs, 2013), il produit dans chacune de ces circonstances la représentation d'une chose déjà vue — une chose qui a déjà son « lieu propre » —, une image donc, dont la particularité n'est pas seulement d'être tridimensionnelle, mais d'abord d'investir de façon maximale l'écart entre toute image et ce à quoi elle se rapporte. Cela passe par les changements d'échelle, la schématisation, l'hybridation, le collage, le dépaysement (ou pour le dire autrement le changement de contexte), autant de procédures qui régissent la fabrique de l'image.

D'une façon plus ténue, cet écart entre l'image et sa source fonde aussi la démarche sculpturale de Pascal Rivet. Lorsque celui-ci réalise Dominator, une réplique en bois peint et à échelle 1 (820 x 350 x 380 cm) d'une moissonneuse-batteuse de marque Claas, modèle Dominator, c'est bien une image de ce véhicule agricole qu'il propose. Image à double titre d'ailleurs, ce que la distinction anglophone entre image et picture permet de souligner : cette sculpture est picture en volume d'une moissonneuse batteuse, mais elle véhicule aussi — sans jeu de mot — l'image, la représentation du travail agricole, en même temps qu'elle convoque potentiellement une imagerie qui est absente de l'objet lui-même mais qui en est le pendant mental, notamment les paysages dans lesquels cette moissonneuse pourrait trouver place.

Peu après avoir réalisé cette œuvre, Pascal Rivet disait aborder la sculpture « plus comme un peintre, aussi bien dans le travail de construction lui-même (en couches successives plutôt que dans la masse) que dans le travail de restitution, où les mises en scènes sont quelquefois composées comme des tableaux. De plus, expliquait-il, l’image tient sa place tout au long du projet : d’abord dans la phase documentaire et préparatoire, les photos me servent à m’imprégner des "modèles" et à cerner les enjeux techniques de chacun d’entre eux ; ensuite avec l’archivage, séance après séance, comme une mise au point quotidienne sur le projet ; enfin, lors de la restitution, au contact d’une réalité extérieure, d’un contexte approprié, souvent "raccord".

La 3D est souvent rudimentaire, simpliste (j’évacue les difficultés de construction, je ne fais pas une maquette, d’ailleurs, je n’ai pas de plan) par contre il y a parfois une volonté de précision, un soucis de détail, je pense par exemple à l’étal de la Boucherie Meneur où les saucisses, andouilles et autres pâtés apparaissent comme dans une image d’étal, une image peinte, en trois dimensions, où la peinture "habille" littéralement les objets, leur donne le dessin et une certaine vraisemblance [v]».

Comme pour rendre manifeste cette capacité à faire image qu'a Dominator, la sculpture a un pendant éditorial, sous la forme d'un livre de photographies[vi] qui en documente toute la construction dans l'atelier de l'artiste. Les photographies y sont reproduites en pleine page, d'abord en noir et blanc pour la phase de construction en bois, puis en couleurs pour la phase correspondant au recouvrement pictural de la sculpture : « Le livre m’est apparu comme un espace légitime et comme une continuation logique de l’objet, dit l'artiste, parce qu’il permettait un retour à la bi-dimensionnalité, donc à sa dimension d’image [vii]. On n’est pas loin du reportage, de la chronique imagée, ou de la surveillance jour après jour (présence d’une caméra dans l’atelier), témoignant du processus d’assemblage et de construction, ou de déconstruction selon le sens de lecture du livre [viii] ».

Dominator, le livre, comporte qui plus est un insert de 16 pages composé de photographies de champs agricoles qui donnent un horizon visuel à la sculpture dont cette publication est le pendant.

Mais « faire image » est une construction lexicale bien spécifique. S'il n'est pas question d'« être l'image » de telle ou telle chose, mais bien de « faire image », c'est que les circonstances de ce « faire » dépassent — tout en les incluant — les seules situations où l'œuvre est la reproduction d'une chose, d'une personne, d'un lieu ou d'une situation spécifique.

Qu'est-ce alors que faire image ? C'est tout d'abord fonctionner comme une image, tenir lieu d'image. Non pas l'image d'une chose en particulier, mais l'image en tant que telle, comme signe, comme catégorie de notre réalité visuelle.

Xavier Veilhan est un artiste au sujet duquel il a bien souvent été écrit que ses sculptures ont cette faculté à faire image. Cette capacité est étroitement liée, sans doute, au fait que les sculptures en question ont à voir avec certaines technologies de l'image, en particulier l'image de synthèse pour ses œuvres à surface multi-facettes. Et si ces dernières sont des sculptures figuratives (carrosses, bestiaire, statues d'architectes, etc. [ix]), il convient de souligner que, paradoxalement, elles font d'autant plus image que leur mode de figuration n'est pas naturaliste mais ouvre un espace de virtualisation et de projection [x].

Le souhait de créer les conditions de possibilité de projections mentales de la part du spectateur est justement ce qui a mené Émilie Perotto à reconfigurer en profondeur l'une de ses pièces, faisant évoluer le travail intitulé Comme le chat n'est pas là les formes glissent (2006) vers un épisode 2 : le désossage (2012).

Le premier état de cet ensemble sculptural consistait en la reproduction à échelle 1 et en divers matériaux (bois aggloméré, stratifié, contreplaqué, MDF) d'un ensemble d'arbres à chats auxquels étaient apportées de légères anomalies ouvrant « des champs d'interprétation divers et variés [et] cré[an]t des ruptures d'échelles (représentations de gros gruyère, jouet souris, arbres minuscules, chaîne, boules, etc. [xi] » Ces arbres à chats étaient assemblés entre eux par un certain nombre de planches formant au sol une composition rectangulaire abstraite.

Réalisée en 2006, l'artiste n'eut pas l'occasion de présenter de nouveau cette œuvre avant 2012. Mais « une fois la sculpture montée, rapporte-t-elle, j'étais déçue. Pas parce qu'elle me semblait moins réussie que dans mon souvenir, mais parce que la forme que je voyais ne révélait en rien le puzzle qu'elle était en réalité et l'enquête que j'avais menée pour retrouver la forme originelle. Les projections mentales qu'on pouvait faire une fois la pièce assemblée me semblaient bien moins intéressantes que celles possibles à l'état de pièces détachées [xii] ».

La nouvelle version de l'œuvre qui fut alors mise en place par l'artiste consiste à la présenter en pièces agencées au sol et adossées au mur, de sorte à déconstruire les modules qui composaient la production initiale et à les restituer dans l'espace sous la forme d'un inventaire tridimensionnel de formes, de formats, de matériaux et de couleurs, qui n'est pas sans évoquer les représentations de pièces détachées au début des notices de montage de meubles en kit. « Je pense à ma sculpture morcelée et instantanément je l'associe à Anatomy of a murder, le film d'Otto Preminger, précise l'artiste. J'aime amener le spectateur à être actif. J'aime l'idée qu'il tente de retrouver d'où proviennent des éléments a priori abstraits et organisés [xiii] ». Le fait que l'artiste se réfère à une production cinématographique pour penser son œuvre sculpturale n'est pas le fait le moins intéressant pour ce qui nous occupe ici, d'autant qu'à la différence des exemples évoqués précédemment, l'œuvre en question est abstraite, et ce n'est donc pas dans son rapport figuratif au réel qu'elle « fait image », mais plutôt à travers ses possibilités narratives associées à leur dimension visuelle. Le travail d'Émilie Perotto, « questionne le champ de la sculpture dans sa relation à l’objet, au savoir-faire et à la production ainsi que dans sa capacité à faire image », lit-on en effet ici et là. Faire image chez Émilie Perotto, lorsque le référent figuratif est absent, éloigné ou indirect, ce n'est donc pas proposer l'image de quelque chose mais plutôt donner la possibilité d'être appréhendé dans un cadre de perception qui est celui de l'image.

Une œuvre tridimensionnelle peut faire image encore en un autre sens, lorsqu'elle fait se coïncider ou se superposer une source iconographique et la forme sculpturale qui en est le véhicule, le support et en même temps la structure. Ainsi en va-t-il par exemple de Liquid Theater (2013) de Rémi Bragard ou de A la Playa (2009) d'Antoine Dorotte, respectivement image photographique et aquatintes se présentant sous des formes tridimensionnelles.

A la Playa consiste en trois feuilles de zinc de couleur anthracite, légèrement bosselées et épousant approximativement le sol sur lequel elles sont déposées. Sur chacune d'elles apparaît en aquatinte un dessin que l'on n'aurait peut-être pas imaginé voir sous cette forme d'estampe : un hippopotame sous un cocotier au tracé naïf, un cheval fendant la surface de l'eau de son corps fougueux, une vahiné se situant à proximité de deux palmiers et accompagnée de l'inscription « HOT ! ». Antoine Dorotte reproduit ici trois serviettes de plage, mais en en déplaçant les modes de représentation et de production. L'objet issu de la culture populaire joue désormais dans un autre champ référentiel, selon un glissement des pratiques opéré non sans humour, voire avec ironie — cf. le titre de la pièce.

Les serviettes de bain tout comme les feuilles de zinc qui s'y substituent, sont des objets caractérisés par leur (relative) platitude. Mais outre la présence de ces objets au sol, et non au mur, c'est leur léger relief qui en fait bien des objets sculptés, relief qui correspond aux empreintes des corps et à la topographie des surfaces de sable que ces serviettes-sculptures-gravures induisent de façon virtuelle.

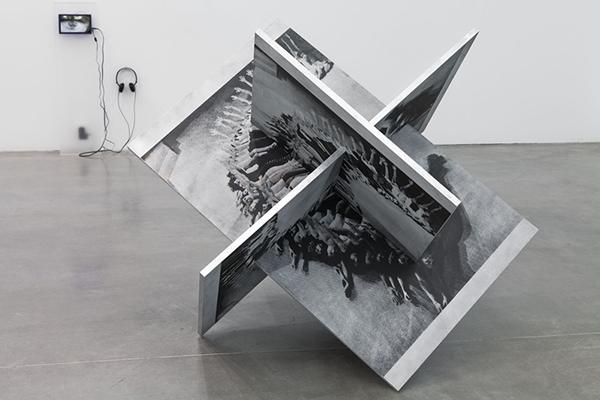

Dans un autre registre référentiel et représentatif, Liquid Theater de Rémi Bragard résulte aussi de la mise en forme sculpturale d'une image, par la sérigraphie en trois exemplaires d'une photographie trouvée sur autant de plaques d'aluminium, combinées en un volume complexe.

L'image ainsi reproduite représente les membres du Liquid Theater, une troupe de théatre avant-gardiste des années 1970. Ils y forment un grand arc de cercle dynamique en se rejoignant au sol corps à corps et les bras tendus. Cette photographie a été trouvée par l'artiste dans une revue scientifique où elle illustrait un article sur l'évolution des contacts humains dans les sociétés. C'est donc par le prisme de la science que Rémi Bargard a découvert cette image provenant initialement de la sphère artistique, alors que précisément, son travail résulte souvent d'une exploration conjointe de ces deux champs d'activité et de pensée. La mise en forme sculpturale de cette photographie permet alors à l'artiste de poursuivre cette lecture scientifique de l'image artistique. En effet, en mettant en tension ses unités et l'ensemble qu'elles forment, la structure de la sculpture entre en résonance directe avec la dialectique de l'individu et du groupe (les unités et l'ensemble) qui détermine les relations sociales dont traitait l'article qui a été le point de départ de cette œuvre. Par ailleurs, la combinaison des trois plaques d'aluminium sur lesquelles l'image est sérigraphiée fragmente celle-ci en vingt parties dont le déploiement accentue le dynamisme de l'image initiale tout en évoquant le principe de l'icosaèdre, solide à vingt faces dont Platon faisait une représentation de l'eau (un réel icosaèdre étant toutefois composé de faces triangulaires jointes les unes aux autres en un volume fermé).

Plus qu'elle n'est faite d'images, cette sculpture devient en fait un dispositif de présentation iconographique. Plusieurs œuvres de Samir Mougas peuvent être considérées au même titre. Les Hexanimaux(maquette pour une sculpture monumentale) (2009), se présente comme la maquette d’un monument futur au souvenir de la bio-diversité. L'œuvre est principalement composée d’une série d’octaèdres dont chacune des faces hexagonales accueille une image animalière provenant d'une banque d'images collectées par l'artiste. Cette structure vise une forme d'adéquation avec les images qu'elle rend visible : en effet, l'octaèdre est une forme qui correspond à la double dimension architecturale et naturelle du projet, puisqu'elle évoque tant les ruches, les flocons de neige ou les combinaisons moléculaires, que certaines recherches menées sur le terrain du design et de l'architecture au XXe siècle (par Richard Buckminster Fuller par exemple).

Pour Programme #4 (2012), Samir Mougas a réuni sous la forme d'une rosace en volume des pages de guides touristiques et de livres de sciences naturelles quelque peu obsolètes mais richement illustrés. Cette rosace est le dénominateur commun de toutes les occurrences — bi- ou tri-dimensionnelles — de la série Programme, dont chacune propose des conditions spécifiques d'usage et d'apparition de cette forme. Les images sont ainsi positionnées comme des pétales autour d'une tige verticale elle-même appuyée, en situation d'exposition, contre une cimaise. « Selon la figure de la métonymie, écrit Stéphane Le Mercier, chaque séquence circulaire s'attarde sur un état du monde tel que la publicité l'idéalisait à cette époque. Les parcs naturels sont impressionnants, les insectes forcément curieux, les visages des autochtones révèlent une authenticité qui n'a d'égale que leur éloignement. Maintenus entre le pouce et l'index, ces paysages miniaturisés n'attendent qu'une impulsion pour s'envoler au loin... et c'est au vent qu'incombe alors la mission de rappeler leur légèreté utopique [xiv] ».

Un paradoxe doit être ici souligné. Pour un nombre non négligeable d'entre elles, les sculptures susmentionnées ou évoquées ci-après sont héritières à divers degrés et par divers aspects de l'art minimal, sur le plan de leur vocabulaire visuel et formel : formes géométriques abstraites et/ou fabrication (semi-)industrielle et/ou couleurs rutilantes, etc.

Or, alors qu'on peut dire de ces sculptures qu'elles font (ou sont des) images, le propre de l'art minimal fut de rejeter la possibilité pour la sculpture d'être l'image de quoi que ce soit, si ce n'est d'elle-même. Évoquant le travail de Richard Serra dans les années 1960, Rosalind Krauss explique par exemple qu'il se fonde sur la recherche d'un « sujet abstrait [qui] ne se révèle pleinement que dans le cadre d'une expérience qui fait dépendre l'un de l'autre l'espace et le temps [car] c'est au moment même où se produit un déplacement dans la vision que ce dont nous faisons l'expérience visuelle apparaît dégagé de toute stase, de toute image ».

« What you see is what you see » fut la logique tautologique de l'art minimal : l'œuvre n'est la représentation de rien, son propos ne concernant que sa propre détermination matérielle et sa relation à l'espace d'exposition et de réception dans lequel se situe le spectateur.

Mais le minimalisme, tout comme l'abstraction d'une façon plus large, sont aujourd'hui deux impossibilités si on les considère au sens propre, dès lors que toute œuvre d'apparence abstraite ou minimale fait signe vers celles qui l'ont précédé et en devient d'une certaine façon l'image, sentiment que renforce sans nul doute l'abondante reproduction photographique à laquelle la sculpture minimale a été livrée et par laquelle on la connait en grande partie. L'effet de cette reproductibilité photographique de l'art minimal sur sa réception n'est pas à sous-estimer. En véhiculant de l'art minimal son apparence, mais évidemment pas l'expérience spatiale et temporelle qui le fondait, les photographies des œuvres de Richard Serra, Donald Judd, Carl André, Robert Smithson, etc., ont contribué à ériger ce courant en un art paradoxalement doté d'un fort coefficient visuel, qui lui-même contribue à ce « faire image » des œuvres post-minimales, en dépit de leur nature a priori non figurative. Par ailleurs, ainsi que le note Samir Mougas, « les formes archétypales utilisées par les artistes du minimalisme appartiennent à un patrimoine intellectuel universel, antérieur au questionnement de ces artistes. Ces formes sont faciles à appréhender, détourner, donc à habiter [xv] ». Dès lors, des œuvres plus ou moins héritières de l'art minimal peuvent tout à fait s'assumer en tant que représentations ou qu'imageries, ce que confirme le travail d'artistes tels que Nicolas Momein, Eva Taulois ou Sébastien Vonier.

Dans la série de sculptures intitulée Machina Animatae (Nicolas Momein, 2011), deux pièces placées au sol sont constituées de cylindres métalliques identiques les uns aux autres et disposés parallèlement, à intervalles réguliers entre deux traverses, métalliques elles aussi. On sait comment Carl André, dans les années 1960, a horizontalisé la sculpture, à l'encontre de sa tendance à l'élévation verticale. On sait aussi la place accordée aux cylindres dans les premières sculptures de Richard Serra, et plus largement, l'importance de la répétition sérielle dans l'art minimal. Toutes ces références, mais aussi un simple constat du regard, peuvent mener à qualifier ces deux Machina Animatae de pièces minimales. Pourtant, loin de s'auto-définir, ces sculptures ont pour modèle des bovistop — qu'elles re-produisent précisément, au point de pouvoir passer pour des ready-made —, c'est-à-dire des outils agricoles constituant des obstacles posés à même le sol pour empêcher les bovins de s'échapper des terrains où les éleveurs les font paître.

Jouant également d'une ambivalence entre abstraction minimaliste et reproduction du réel, de nombreuses sculptures murales réalisées par Sébastien Vonier au milieu des années 2000 se caractérisent par des volumes géométriques ajourés, en médium peint de manière monochrome ou recouvert de bois de placage, et composant des sortes de grilles abstraites déséquilibrées, comme si la grille moderniste de nombreux peintres de la première moitié ou du milieu du XXe siècle (de Mondrian à Agnès Martin) avait rencontré les objets spécifiques de Donald Judd, tout en étant secouée un peu fort. Mais ce qui semble être de prime abord un travail abstrait a en réalité pour origine des plans de villes, chaque sculpture étant la représentation tridimensionnelle d'une portion de ces plans, les îlots d'architecture y apparaissant sous forme de vides alors que les rues en dessinent le relief. Qui plus est, là où une œuvre minimale, au sens historique du terme, ne désignerait que sa propre réalité, ici ces volumes ne cachent pas qu'on peut aussi les voir comme des étagères ou des bibliothèques au design à la fois élégant et curieux. Représentation du territoire ou du paysage, ambiguité entre l'abstraction et la figuration, entre l'objet purement esthétique et l'objet fonctionnel, sont d'une façon générale les éléments qui caractérisent la démarche de Sébastien Vonier.

Ainsi, Névés (2011) consiste en un ensemble de plaques en béton lisses et aux contours irréguliers, montées sur des treillages en acier qui permettent de les positionner de façon plus ou moins obliques pour composer dans l'espace une sorte de terrain accidenté. Le titre de l'œuvre révèle sans ambiguité que, là aussi, ce qui relève formellement d'un vocabulaire abstrait peut en réalité être perçu comme une image, celle d'un glacier ou d'une banquise en l'occurrence.

Cette ambivalence entre l'abstraction et la représentation, ou du moins entre le vocabulaire abstrait des sculptures et leur capacité à susciter de la part du spectateur la projection mentale d'une imagerie qui en détermine la réception, est également à l'œuvre dans les objets créés par Eva Taulois. Intersection (2008) consiste, à l'instar des œuvres de Sébastien Vonier précédemment évoquées, en des sculptures murales. Réalisé en contreplaqué laqué à la peinture glycéro blanche, chaque élément de cette série met en volume le tracé d'une forme évidée, tracé irrégulier bien qu'on puisse dans certains cas y percevoir une approximative symétrie. Ce qui peut tout d'abord se lire comme un vocabulaire formel abstrait a là encore un référent qui lui ne l'est pas, puisque chaque sculpture reprend les contours de vêtements (pantalons, chemises) suspendus à des fils à linge.

D'autres œuvres d'Eva Taulois n'induisent pas à proprement parler un questionnement sur la part de l'image dans une pratique du volume, mais plus largement sur la frontière entre objets visuels et objets sculpturaux. Ainsi, si on les appréhende en termes de médiums, Crossing Leap (2013), Stéréovision (2012) et Morning Glory Manufacturing (2011) ont à la fois des propriétés picturales et sculpturales. Il s'agit bien d'objets en volume : des parallélépipèdes de toile mis en relief par amidonnage ; des panneaux en MDF dont la face offerte au regard est ondulante, comme pourrait l'être la surface d'une tôle ; des sculptures murales qui font suite à Intersection en donnant à voir cette fois-ci le tracé des vêtements non par leurs seuls contours, mais sous la forme d'un objet plein, les deux séries fonctionnant pour ainsi dire comme le positif et le négatif d'une même intention. Mais tout en étant des volumes, ces objets sont aussi indéniablement picturaux, reprenant à leur compte certains procédés emblématiques de l'exploration réductionniste de la peinture par la modernité : monochrome, aplats géométriques désignant l'espace qui accueille la peinture, etc.

Il est difficile de dire s'il faut voir ces pièces comme des objets picturaux qui s'émancipent de la planéité conventionnelle du support pictural, et ce faisant, deviennent des volumes, ou bien plutôt comme des sculptures qui migreraient du socle ou du sol vers les murs, espace qui est habituellement celui des images, ou du moins des objets visuels bidimensionnels (la peinture, abstraite en particulier, pouvant se voir autrement qu'en tant qu'image).

Il s'en suit en tout cas qu'en dépit de l'apparence minimale de nombre de ces pièces, elles diffèrent du projet d'un artiste historique tel que Donald Judd, dans la mesure où, pour ce dernier, « les raisons de [l']emploi de la tridimensionnalité sont négatives, elles viennent contre la peinture et la sculpture [xvi] ». Or, alors que l'œuvre minimale telle que la conçoit Donald Judd n'est ni peinture ni sculpture, les œuvres d'Eva Taulois chercheraient plutôt à être les deux à la fois, ou à investir un espace disponible entre les deux médiums, sans s'opposer à eux mais plutôt en retenant parmi leurs spécificités celles qui lui conviennent.

Qui plus est, si le programme esthétique de l'art minimal et celui des artistes actuels qui en reprennent partiellement ou largement le vocabulaire formel et matériel diffèrent, c'est aussi leur dispositif de réception qui n'est plus forcément le même. L'art minimal, écrit Brian O'Doherty, « n'était pas sans susciter des perceptions qui n'étaient pas exclusivement visuelles. Car ce qui s'offrait immédiatement à l'œil, il fallait le vérifier : à quoi bon, sinon, la tri-dimensionnalité ? Les choses se font alors en deux temps : l'œil appréhende l'objet d'un seul coup, comme un tableau, puis le corps porte l'œil autour, en exploration. Effet feedback : l'appréhension est confirmée rétroactivement (vérifiée) par la sensation corporelle demeurée jusque là subliminale [xvii] ». Cette description du processus de réception qui fonde l'art minimal n'est pas invalide concernant les œuvres de Samir Mougas, Eva Taulois, Sébastien Vonier, etc. Mais alors que cette dialectique de l'œil et du corps était au fondement de l'art minimal, qu'elle était l'un de ses enjeux principaux, si ce n'est l'enjeu principal, les motivations premières des artistes actuels ici évoqués sont d'une autre nature.

Ce que l'image fait à la sculpture

Un dernier facteur, chez Eva Taulois, relie sa pratique de la sculpture à des données iconiques, en particulier dans le cas de Stéréovision, pièce dont l'intitulé est un indice de son rapport à l'image. Ce titre renvoie en effet au terme technique qui désigne la reconstruction d’un relief à partir de plusieurs images d’un même objet. Ce choix terminologique fait écho au processus d’élaboration de l'œuvre par l'artiste, à partir de photographies de vêtements en train de sécher. C'est-à-dire qu'au-delà de sa capacité à « faire image », une telle sculpture se caractérise aussi par son origine iconographique, et surtout par la dimension iconique de son processus de conception.

Dans un tel cas, l'approche intermédiale permettant d'aborder la sculpture sous l'angle de l'image n'induit plus nécessairement des œuvres qui « font image » ou bien dont l'espace sculptural devient le vecteur d'images réalisées par d'autres techniques ou médiums. Il s'agit plutôt d'étudier les effets de ces autres médiums iconiques sur la pratique de la sculpture, en la considérant par exemple au prisme de la photographie ou du cinéma, ou plus exactement du photographique, au sens où l'entend Rosalind Krauss dans l'ouvrage qui porte ce titre [xviii].

Pour l'historienne de l'art, utiliser l'adjectif « photographique » comme un substantif consiste à faire de ce terme l'« instrument d'un calibrage théorique » pour appréhender le champ de l'art. Appliqué par Rosalind Krauss, ce calibrage de l'art par le photographique induit une considération de la création artistique à partir de la valeur indicielle (indexicale) des œuvres, une valeur dont elle fait l'essence de la photographie. C'est ainsi que, vues par Rosalind Krauss, les sculptures de Rachel Witheread ont beaucoup à voir avec la photographie. Que l'on pense à Ghost [xix] (1990, moulage en plâtre de l'intérieur d'un salon d'appartement londonien), à House [xx] (1993, moulage en béton de l'intérieur complet d'une maison victorienne) ou aux autres travaux de l'artiste, « Krauss relie [les sculptures de Whiteread] à la trace photographique. Au delà du fait que les méthodes de la photographie et du moulage sont similaires — toutes deux commencent avec des négatifs pour faire le positif — Krauss observe que les processus se rejoignent dans l'histoire par la représentation de la mort. Le masque mortuaire — un moulage du visage défunt — et la photographie ont tous deux été utilisés pour commémorer la mort en invoquant la présence physique perdue pour préserver ainsi la mémoire [...] Krauss écrit que la photographie et le masque mortuaire sont deux "formes produites indexicalement" qui "résonnent avec le sentiment qu'ils ont été moulés (que ce soit physiquement ou optiquement) d'après la vie" [xxi] ».

Cette définition du photographique tient à une conception selon laquelle « toute photographie est le résultat d’une empreinte physique qui a été transférée sur une surface sensible par les réflexions de la lumière. La photographie est donc le type d’icône ou de représentation visuelle qui a avec son objet une relation indicielle [xxii] », et de ce fait, les représentations de nature indicielle constituent pour Krauss la catégorie du photographique, car même si nombre d'entre elles précèdent l'invention de la photographie, c'est cette dernière qui aura érigé l'indice en paradigme dans le champ de l'art.

Que l'on adhère ou non à cette approche [xxiii], son postulat de base reste tout à fait valable : pointer que la photographie, au-delà des limites du médium, a offert à l'art dans son ensemble — et à la sculpture à bien des égards — des outils ou des modèles pour se (re)penser.

Ainsi, lorsque Mark Manders évoque son installation Reduced Rooms with Changing Arrest (Reduced to 88%) [xxiv] présentée à la Documenta de Kassel en 2002, il explique : «The reconstruction – or the reduction to 88% – of everything in the installation, makes for an interesting parallel with the many documentary-like works within Documenta 11. The 88% reduction is more felt than seen and, therefore, has a somewhat alienating effect. Both the alienating distance that accompanies this reduction and the interwoven moments are related to photography. I also wanted to create a number of spaces in which a person could experience what it’s like to be taller. The viewer is slightly more distanced from things. I was looking for a certain subtlety, which is why I reduced everything to 88% and not 85%, for example. A greater reduction would have been too theatrical for me. All the objects in this installation are actually real, three-dimensional, reduced representations of the original objects. It’s simply a three-dimensional photograph [xxv] ».

Il est fréquent que Mark Manders qualifie ses sculptures de photographies ou de film stills tridimensionnels. Mais cette analogie n'est pas motivée par une valeur indicielle. Ce que l'artiste a à l'esprit lorsqu'il convoque le modèle photographique, ce sont les spécificités temporelles du médium, sa propension à suspendre le temps, à immobiliser le cours des choses, son rapport à la mémoire, le caractère statique de l'image plane ainsi que l'ambivalence de ce que la photographie donne à voir, entre présence et absence. Ainsi que le note Mirjam Varadinis : « in a sense, photography stands simultaneously both for death and survival, for, by pressing the shutter, movement is frozen and life bought to a halt, while at the same time the images that have been captured in photographs are guaranteed a kind of survival in memory of those who see them. People and events in photographs are simultaneously present and absent, near and distant — just as in Manders' work [xxvi] ».

De même que la photographie est un champ référentiel pour bien des artistes qui ne sont pas photographes, mais par exemple sculpteurs, de même le cinéma et le film peuvent jouer ce rôle. Ainsi, lorsqu'elle évoque les sculptures que Richard Serra réalise à la fin des années 1960, Rosalind Krauss, de nouveau, introduit le travail de l'artiste par une allusion à l'enseignement du montage cinématographique par Lev Koulechov à Moscou en 1920. Justifiant cette référence inattendue, Krauss écrit : « Les propriétés élémentaires de l'illusion filmique peuvent sembler en tous points étrangères aux enjeux de la sculpture de Richard Serra. Née d'une attention scrupuleuse aux propriétés physiques du matériau et témoignant avec clarté du procès de sa propre réalisation, celle-ci nous apparaît aux antipodes de l'illusionnisme. Le "montage" compte néanmoins parmi les préoccupations de Serra [...] Comme dans le film, le "montage" chez Serra connecte des matériaux tout en les divisant physiquement ; car même s'il trace une délimitation, il atteste un premier état de cohésion nécessaire à la pertinence de toute délimitation ou de tout tracé. En tant que tel, il constitue une occurrence particulière de l'emploi de la ligne dans la sculpture de Serra [xxvii] ».

Dans cette perspective consistant à appréhender une pratique sculpturale au prisme de principes ou de notions empruntées à la photographie ou au cinéma, deux œuvres récentes peuvent encore être mentionnées, parmi bien d'autres exemples possibles.

La Grande décomposition est une installation du Gentil Garçon réalisée en 2008 au Lieu Unique à Nantes. Elle est « composée d’un ensemble sculptural en polystyrène représentant une série d’objets déclinés en vingt-et-une variantes, autant d’états arrêtés d’une même transformation, d’un même mouvement. Tous ces objets sont disposés de façon rigoureuse dans l’espace d’exposition, sur et autour de vingt-et-une tables, elles-même placées au pied de chacune des vingt-et-une colonnes qui rythment la salle. Une fois mis en place, cet ensemble sculptural servit de décors et de sujet pour un film réalisé image par image et projeté lui-même dans l’installation. Photographiée sur le site de façon systématique et sous plusieurs angles, chaque série d’objets se met à prendre vie, leur transformation ou leur mouvement se recomposant sous nos yeux dupés par l’enchaînement implacable des photos ».

Ici, nous avons à faire à une installation constituée d'éléments sculpturaux mais tendue vers un horizon photographique et filmique, qui en détermine l'élaboration et la mise en espace. En effet, le montage photo-filmique inclus à l'installation n'est pas une documentation ou un produit dérivé des sculptures, mais plutôt une autre forme du travail, qui en dévoile le processus et rend lisibles les choix ayant présidé à la conception des objets.

Si le film projeté au sein de La Grande Décomposition est ainsi une sorte de remédiation — transposition d'un médium dans un autre — des sculptures qui en sont l'élément le plus visible, un cas de remédiation opposé peut être évoqué, dans lequel c'est une sculpture qui se veut transposition d'une photographie. Transposition et non représentation, c'est-à-dire non pas une imitation de la photographie qui lui préexiste, mais un équivalent par ses propres moyens. C'est Bettina Samson qui nous offre ce dernier cas de figure avec Première photographie du spectre solaire, altérée par le temps et sous la forme rêvée d’un carottage (2009). Cette sculpture consiste en un cylindre en résine de deux mètres de long, présentée horizontalement. Diverses nuances colorées de rose, rouge et violet s'y succèdent sur des portions de tailles variables, telle une stratification géologique que révélerait un carottage opéré dans le sol ou dans la glace. Cette sculpture et deux autres pièces réalisées conjointement font référence à la première photographie du spectre solaire, réalisée en 1848 par Edmond Becquerel. On pourrait la considérer comme un « retirage » de cette photographie sous une forme sculpturale. À la fixation photochimique de la lumière, la sculpture de Bettina Samson substitue — fictivement — son prélèvement. À la révélation de l'image lors du développement argentique, elle substitue la juxtaposition des couches de résines. Procédant d'une source iconographique, devenant image à la place de cette source, et cherchant à être une photographie par les moyens de la sculpture, c'est de tout point de vue que cette œuvre est liée à la notion d'image : du point de vue de son statut, de sa provenance, de son processus de conception et de l'horizon de réception qu'elle propose.

On ne saurait réduire ou éclipser les différences importantes entre les dernières démarches artistiques citées, de Richard Serra à Bettina Samson en passant par Le Gentil Garçon, Rachel Whiteread ou Mark Manders. Le vocabulaire de ces artistes et leurs enjeux de travail ne définissent en rien une position commune. Néanmoins, dans la perspective ici adoptée, tous développent une pratique de la sculpture qui nécessite d'appréhender les spécificités de ce médium non en termes de pureté mais d'hétérogénéité, en prenant en considération ce que la sculpture doit aux autres arts producteurs d'images, à une époque où notre culture visuelle est essentiellement photographique et filmique.

Et ce dont attestent l'ensemble des articulations de l'image et de la sculpture observées dans ce texte, c'est que si la sculpture est sans doute le plus plastique des arts, ce n'en est pas moins un art éminemment visuel.

Notes :

[i] Ce texte reformule et approfondit quelques idées précédemment développées dans un article publié en ligne sur un site consacré aux relations entre sculpture et photographie : cf. « Une sculpture iconique », juillet 2013, en ligne sur www.12-52.net [mai 2014].

[ii] http://www.kunstmuseum.li/index.php?page=2&aid=408&lan=en

[iii] http://www.kunstmuseum.li/bilder/5198.jpg

[iv] Emanuele Coccia, « Physique du sensible. Penser l'image au Moyen Age », in Emmanuel Alloa (éd.), Penser l’image, Dijon, Les Presses du réel, 2010, p. 101.

[v] Pascal Rivet, entretien avec l'auteur, 2007, inédit. Les sculptures de Pascal Rivet se sont depuis dépouillées du recouvrement pictural qu'il évoquait il y a quelques années, l'artiste laissant désormais ses sculptures en bois à l'état brut.

[vi] Pascal Rivet, Dominator, Brest, Zédélé éditions, 2008, 160 pages + insert de 16 pages, 15,5 x 17 cm, 120 photographies couleur et noir et blanc, relié, couverture cartonnée.

[vii] L'équation « bi-dimensionnalité = image » est sans doute trop simpliste. Elle soulève en tout cas un problème méthodologique délicat, celui de la délimitation entre le domaine de l'image en particulier et le domaine du visuel en général.

[viii] Pascal Rivet, entretien avec l'auteur, op. cit.

[ix] http://www.veilhan.net/home.php

[x] « L’art génère chez le spectateur des images mentales : je tente de produire des objets potentiellement porteurs de cet espace mental, propre à chacun », Xavier Veilhan, entretien avec Timothée Chaillou, Intersection, n°2, 2008, en ligne sur http://www.timotheechaillou.com/conversations/xavier-veilhan-i/ [mai 2014].

[xi] Émilie Perotto, juin 2012, texte en ligne sur http://www.documentsdartistes.org/artistes/perotto/repro42.html [mai 2014].

[xii] Idem.

[xiii] Idem.

[xiv] Stéphane Le Mercier, communiqué de presse de l'exposition Les Douceurs du Péché, Frac PACA, 2013, en ligne sur http://ddab.org/fr/oeuvres/Mougas/Page22 [mai 2014].

[xv] Samir Mougas, échange mail avec l'auteur en date du 20 mai 2014.

[xvi] Donald Judd, « De quelques objets spécifiques » [1965], in Charles Harrison et Paul Wood, Art en Théorie, 1900-1990, une anthologie, Paris, Hazan, 1997, p. 892. Michael Fried, critiquant la position des artistes minimalistes, dit que leur art aurait pour but de « se situer comme art indépendant sur un pied d'égalité » avec la peinture et la sculpture (Michael Fried, « Art et Objectité » [1967], in Charles Harrison et Paul Wood, Art en Théorie, op. cit., p. 897).

[xvii] Brian O'Doherty, «L'Œil et le Spectateur», White Cube, L'espace de la galerie et son idéologie, Zurich, JRP Ringier ; Paris, La Maison Rouge, 2012, p. 76-78.

[xviii] Rosalind Krauss, Le Photographique, Pour une théorie des écarts, Paris, Macula, 1992.

[xix] http://www.saatchigallery.com/aipe/imgs/whiteread/CS13_0037_Whiteread_OH_GCR.jpg

[xx] http://artangel.org.uk/projects/1993/house

[xxi] Alison Ferris, « Disembodied Spirits : Spirit Photography and Rachel Whiteread's Ghost », Art Journal, vol. 62, n°3, automne 2003, p. 44-55. Pour la citation de Rosalind Krauss rapportée par l'auteur : Rosalind Krauss, « X Marks the Spot », in Rachel Whiteread : Shedding Life, New York, Thames and Hudson, 1996, p. 76. Traductions de l'auteur.

[xxii] Rosalind Krauss, « Notes sur l’index », L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993, p. 69.

[xxiii] La conception indicielle/indexicale de la photographie que propose Rosalind Krauss est criticable. Ainsi, André Gunthert note que la « prétendue fondation technique [de cette approche] ne résiste pas à un examen détaillé. Alors que Krauss mobilise la notion d'index pour dégager l'idée d'une "relation physique" entre le signe et sa source, ce schéma s'avère plus proche de la conception traditionnelle des simulacres par Lucrèce que du comportement réel du flux lumineux. En faisant comme si le rayon atteignait directement le support, elle oublie le rôle décisif du dispositif optique. Comme l'indique Jean-Marc Lévy-Leblond, "la transparence d'un milieu, ou son opacité (...) résultent d'un très complexe mécanisme : les photons lumineux incidents sont absorbés par les charges électriques du milieu (…) et les mettent en branle ; ces charges réémettent alors de nouveaux photons, etc. C'est donc seulement le bilan de ces processus d'absorption et de réémission itérés qui permet d'établir si et comment le corps laisse passer la lumière ou la bloque." En d'autres termes : "Les photons qui entrent dans une plaque de verre ne sont pas ceux qui en sortent. (…) Il y a bien eu un renouvellement complet de ces constituants de la lumière au sein du matériau".» (André Gunthert, « L'empreinte digitale. Théorie et pratique de la photographie à l'ère numérique », 2007, en ligne sur http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2007/10/03/506-l-empreinte-digitale [mai 2014])

[xxiv] http://www.markmanders.org/exhibitions/documenta-11/reduced-rooms-with-changing-arrest-reduced-to-88/

[xxv] Mark Manders, « Reduced Rooms with Changing Arrest (Reduced to 88%) », 2002, texte en ligne sur http://www.markmanders.org/texts/english/reduced-rooms-with-changing-arrest-reduced-to-88/ [mai 2014].

[xxvi] Mirjam Varadinis, « Frozen Moments », in The Absence of Mark Manders, Ostfildern, Hatje Cantz verlag, 2007, p. 149

[xxvii] Rosalind Kraus, « Redessiner la sculpture : Richard Serra », L'originalité de l'avant-garde et autre mythes modernistes, op. cit., p. 308-309.

Bois, carton, peinture, 100 m2,

Parc Chabrières, Oullins.

Voiture sans permis, carton, peinture, 1,6 x 3,5 x 1,6 m.

Bois, 5 x 2,5 x 2 m,

Pavillon Blanc - Centre d'art de Colomiers.

Bois, plexiglass, peinture, nacelle, 4 x 2 x 12 m,

Parc Louis Dupic, Vénissieux.

Voiture, 3 m3 de terre, bambous, 1,6 x 3,5 x 3 m,

Parking de la Mairie de Riorges.

Réplique Ech.1 d'une moissonneuse-batteuse de marque Claas modèle Dominator.

Photographie de la moissonneuse-batteuse de marque Claas modèle Dominator,

Production Frac Languedoc-Roussillon.

Photographie, réplique éch.1 d'un tracteur de marque international Harvester modèle 554.

Réplique éch.1 d'un camion étalage de boucherie, voliges de sapin et bois divers peints,

510 x 300 x 200 cm.

Coll. particulière.

Réplique éch.1 d'un camion étalage de boucherie, voliges de sapin et bois divers peints,

510 x 300 x 200 cm.

Coll. particulière.

Extrait de l’ouvrage paru aux éditions Zédélé.

Extrait de l’ouvrage paru aux éditions Zédélé

Extrait de l’ouvrage paru aux éditions Zédélé.

Bois aggloméré, aggloméré stratifié, médium, contreplaqué, pied de lampe, juda, métal,

200 x 300 x 500 cm.

Exposition "L’Égosystème", Le Confort Moderne, Poitiers.

Bois aggloméré, aggloméré stratifié, médium, contreplaqué, pied de lampe, juda, métal,

200 x 300 x 500 cm.

Exposition "L’Égosystème", Le Confort Moderne, Poitiers.

Bois aggloméré, aggloméré stratifié, médium, contreplaqué, pied de lampe, juda, métal,

200 x 300 x 500 cm.

Exposition "L’Égosystème", Le Confort Moderne, Poitiers.

Bois aggloméré, aggloméré stratifié, médium, contreplaqué, pied de lampe, juda, métal,

200 x 300 x 500 cm.

Exposition "L’Égosystème", Le Confort Moderne, Poitiers.

Bois aggloméré, aggloméré stratifié, médium, contreplaqué, pied de lampe, juda, métal,

200 x 300 x 500 cm.

Exposition "L’Égosystème", Le Confort Moderne, Poitiers.

Sculpture en pièces détachées (bois aggloméré, aggloméré stratifié, mdf,

contreplaqué, pied de lampe, juda, métal), dimensions variables.

Collection FRAC Poitou-Charentes.

Exposition "Comme le chat n'est pas là", Espace culturel de l'École Prairial, Vitrolles,

programmation du FRAC PACA hors les murs.

Sculpture en pièces détachées (bois aggloméré, aggloméré stratifié, mdf,

contreplaqué, pied de lampe, juda, métal), dimensions variables.

Collection FRAC Poitou-Charentes.

Exposition "Comme le chat n'est pas là", Espace culturel de l'École Prairial, Vitrolles,

programmation du FRAC PACA hors les murs.

Aluminium sérigraphié, 140 x 140 x 140 cm.

Eaux-fortes et aquatintes sur 3 feuilles de Quartz-zinc, 185 x 100 cm chaque.

Vues de l'exposition au Palais de Tokyo, Paris.

Photo : André Morin. Courtesy galerie ACDC.

Eaux-fortes et aquatintes sur 3 feuilles de Quartz-zinc, 185 x 100 cm chaque.

Vue de l'exposition au Palais de Tokyo, Paris.

Photo : André Morin. Courtesy galerie ACDC.

Eaux-fortes et aquatintes sur 3 feuilles de Quartz-zinc, 185 x 100 cm chaque.

Vue de l'exposition au Palais de Tokyo, Paris.

Photo : André Morin. Courtesy galerie ACDC.

Aluminium sérigraphié, 140 x 140 x 140 cm.

Photo : Jean-Christophe Lett.

Aluminium sérigraphié, 140 x 140 x 140 cm.

Photo : Jean-Christophe Lett.

Aluminium sérigraphié, 140 x 140 x 140 cm.

Photo : Jean-Christophe Lett.

Impressions laser, enduit acrylique, panneau de particules, aluminium, colle, pigments, contre-plaqué.

Poster offset couleur imprimé à 2000 ex. Format : 68 x 100 cm.

Non signé. Edité par Lendroit galerie, Rennes.

Pages de livres, tige de carbone. Hauteur 200 cm, diamètre variable.

Pages de livres, tige de carbone. Hauteur 200 cm, diamètre variable.

Métal, dimensions variables.

Métal, dimensions variables.

Vue d'installation, Manufacture d'armes de Saint-Etienne, 2011

Béton et acier. Dimensions variables.

Production Palais de Tokyo.

Vue de l'exposition © S. Vonier.

Béton et acier. Dimensions variables.

Production Palais de Tokyo.

Vue de l'exposition © S. Vonier.

Bois contreplaqué, laque glycéro blanche, dimensions variables

Tissus amidonné, peinture acrylique,

4 formes de 40 x 40 x 9 cm - 40 x 60 x 9 cm - 40 x 80 x 9 cm - 40 x 100 x 9 cm.

Vue de l'exposition "Texere" à la Graineterie, Houilles, 2013

Photo : Eva Taulois.

Acier électrozingué, peinture métal, dimensions variables.

Laque polyurétane, MDF, 3 panneaux de 175 x 96,5 cm

Coproduction le Creux de l'enfer / Lycée Jean Zay, Thiers.

Vue de l'exposition "Jeune Création", Le 104, Paris - Photo : Eva Taulois.

Installation de 1200 m2 réalisée in situ pour le Lieu Unique, Nantes.

Polystyrène extrudé, peinture, carton, papier, ampoules, spots, vidéo.

Installation de 1200 m2 réalisée in situ pour le Lieu Unique, Nantes.

Polystyrène extrudé, peinture, carton, papier, ampoules, spots, vidéo.

Installation de 1200 m2 réalisée in situ pour le Lieu Unique, Nantes.

Polystyrène extrudé, peinture, carton, papier, ampoules, spots, vidéo.

Sculpture, résine époxyde, 200 x 20 cm.

Photo : Cédrick Eymenier

Sculpture, résine époxyde, 200 x 20 cm.

Photo : Cédrick Eymenier.

Sculpture, résine époxyde, 200 x 20 cm

Photo : Cédrick Eymenier.