Sérendipité

Invitée par le Réseau documents d’artistes, Émilie Flory, critique et commissaire d’exposition, propose à travers ce texte une déambulation au sein des différents fonds documentaires en régions. Au fil de ses explorations, elle dessine un parcours entre des œuvres traitant du paysage et, par la même occasion, nous fait entrevoir le processus d'élaboration d'une exposition pour l'heure imaginaire.

Au commencement il y a des reproductions, des textes, ensuite vient une proximité avec les artistes, les idées, la fiction et enfin des connexions de pensées, de formes, d’intérêts communs. Piocher, picorer, lire, visionner au hasard et laisser reposer. Je choisis ce protocole, pas si loin de l’ouvroir d’expositions potentielles conçu pour le Frac Aquitaine il y a presque 10 ans. Merci Georges1. Jouons !

Je sais ce que je sais et suis heureuse de ce que je ne sais pas. Mon esprit est préparé. La sérendipité est la faculté de trouver ce que l’on ne cherchait pas. Ainsi, peut s’envisager joyeusement une part du travail de commissaire et critique d’art. Observer et lire avec autant d’attention les œuvres finies, en cours et les stigmates du faire qui restent sur les murs et les tables de travail. Écouter les artistes. Une parole, une couleur, un geste, un éclat, l’émotion arrive. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer…2

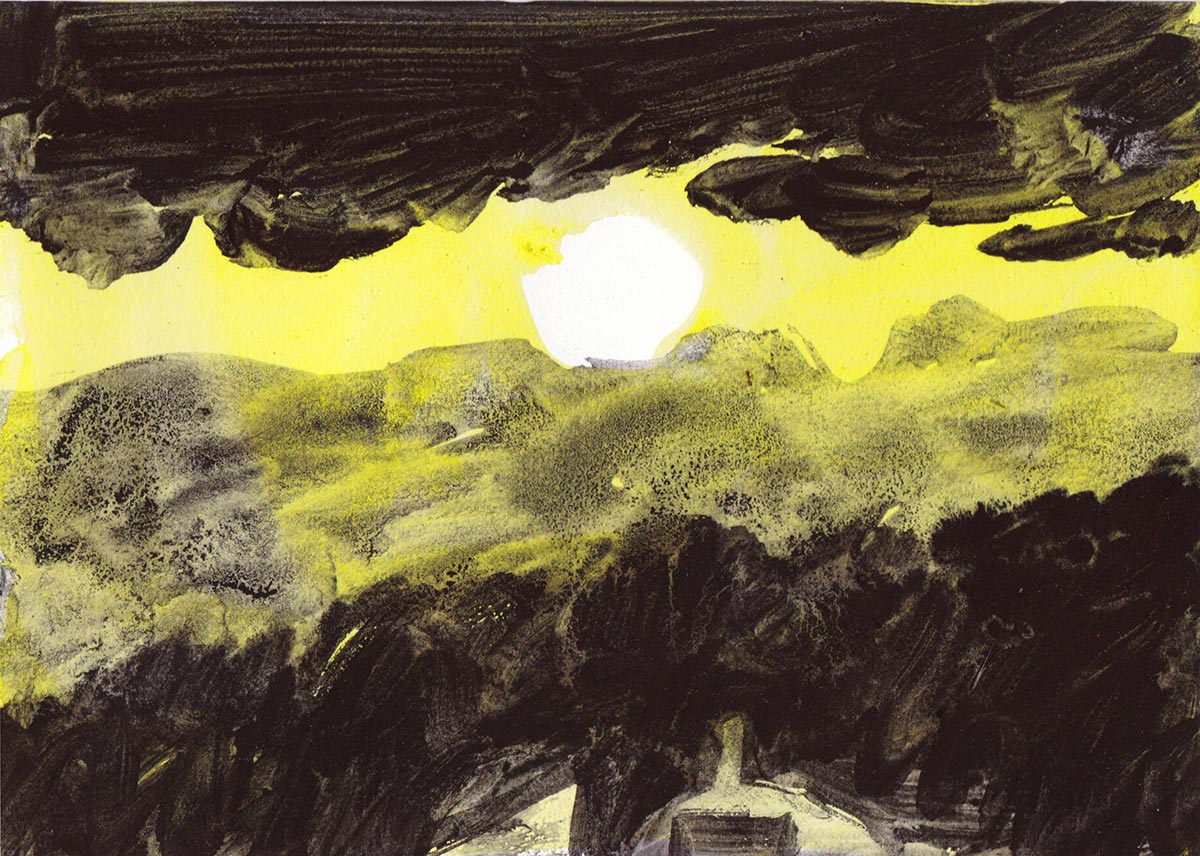

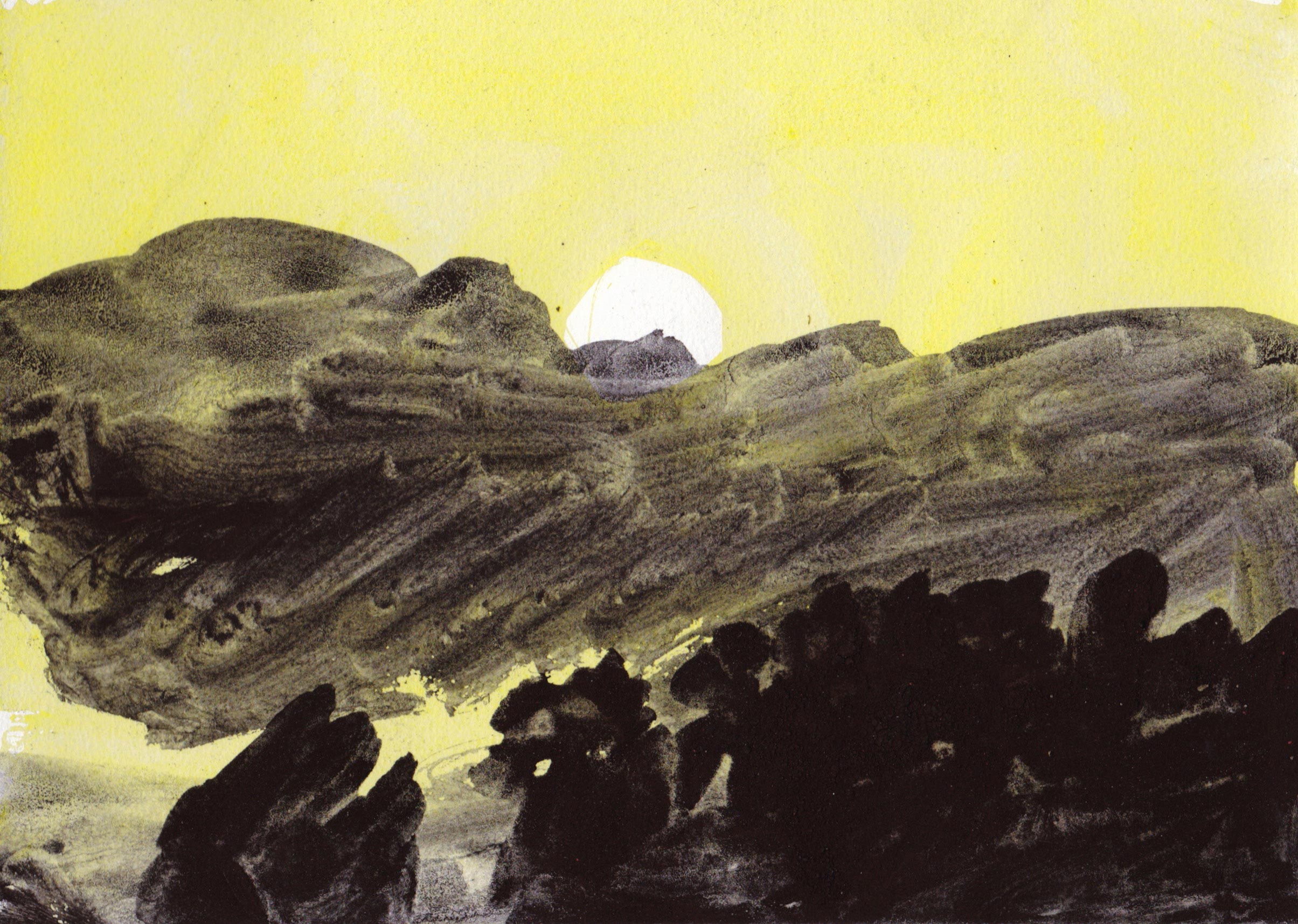

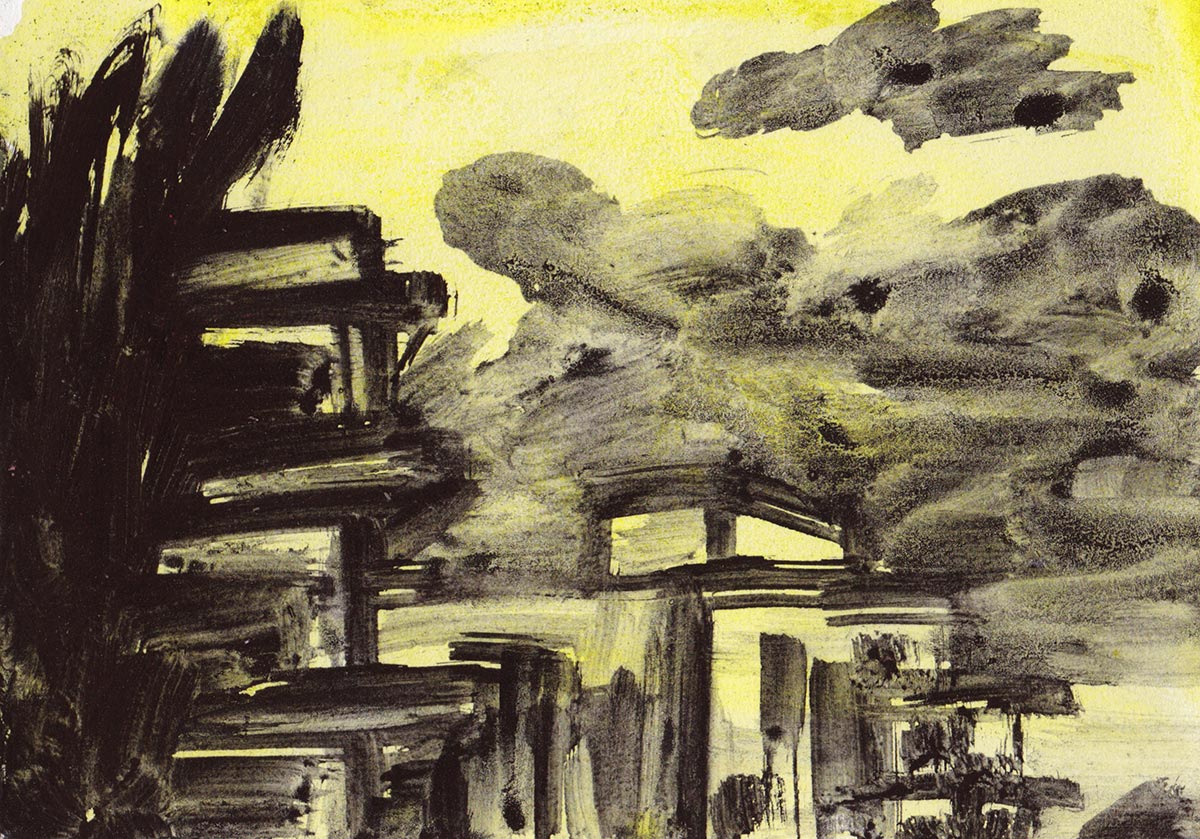

Cette exposition imaginaire débute avec Jérémy Liron. Amusée de découvrir Tentative d’épuisement — alors que je viens de songer à Perec3 —, un peu loin de l’arbre isolé avec sa branche tordue que je voyais au départ en résonance avec Jardin égaré de Jean-Claude Ruggirello, mais pas tant de mes envies de contemplation ; je laisse là le cerisier en fleur déraciné et le pin infirme, et me tourne vers les vingt-neuf peintures à l’huile sur papier4. La série représente une unité d’habitation, anonyme et universelle, avec sa peau de béton qui peu à peu glisse, devient liquide. Lentement, les bruns du rectangle des fenêtres se fondent dans le gris bleu de la façade, des triangles blancs formés par les rayons du soleil cru du midi se multiplient comme une boule à facettes sur la surface du papier. L’angle change, un peu, un tout petit peu. Les figures géométriques sortent le regardeur de l’image et invitent à une abstraction, un ressort.

Sous le ciel pâle, bleu, jaune du matin, rosé du soir à moins que ce ne soit l’inverse, les barreaux des fenêtres s’évanouissent ; restent la vérité de l’architecture, la mélancolie des jours, la musique des lumières. Ces façades je les connais, elles sont partout, dans le Var de mon enfance, non loin de la verticale des troncs qui rythment les promenades urbaines, dessinent des lignes noires de leur ombre sur les murets, le long des rues sans nom.

Une fois que l’on embrasse l’ensemble du travail, il est clair que les Paysages5 sont des propositions de promenades, des invitations à l’errance urbaine, à la contemplation de ce qui fait image. Par ses cadrages précis sur un détail, un arbre face à la mer, une architecture connue ou vernaculaire, une vue à travers la fenêtre, l’artiste emmène le spectateur dans une histoire, un film à reconstruire. Ainsi, le hors-champ s’imagine sans peine : le reste du chemin, la flore des bords de route, les sons, les courbes du balcon de l’immeuble d’en face… La peinture permet des fantaisies de perspectives et un monde dans lequel les cieux restent sans nuages, même lorsqu’ils sont « bas et lourds » et « pèsent comme un couvercle »6, un monde où la torsion impossible d’une branche n’étonne personne.

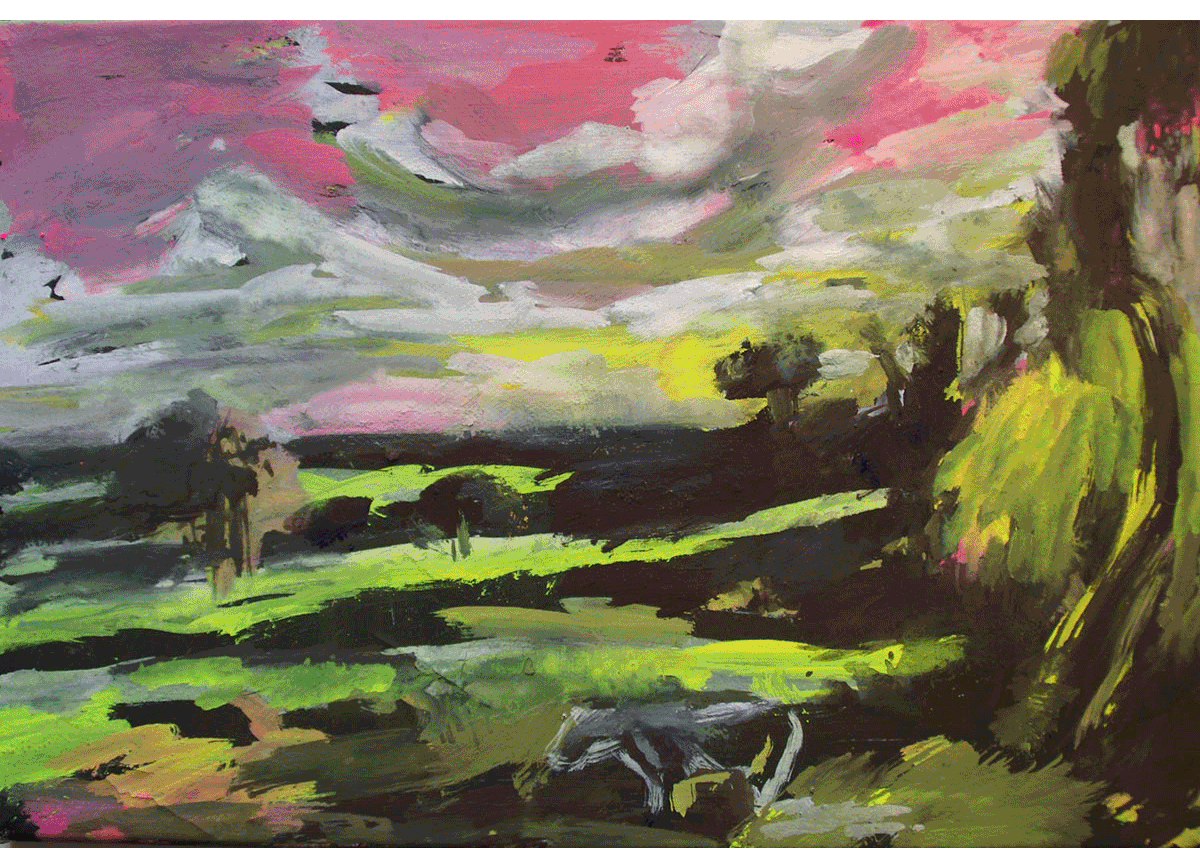

Je retrouve la flânerie et le cheminement dans les peintures récentes de Florence Louise Petetin, un évident rapport au photographique relie également leurs œuvres. Néanmoins, alors que Liron pense un format souvent identique, carré et façonné sous plexiglas qui renforce la brillance et une certaine mise à distance, Petetin peint sur tout ce qu’elle peut. Il lui est même arrivé de démonter des meubles pour avoir un support. L’artiste utilise des techniques anciennes comme la tempera à l’œuf qui apporte une intimité aux sujets qu’elle décline, « pimpée » quelquefois de poudres fluo. Une série encore en cours Sans titre, sur bois de petits formats verticaux, montre les chemins à travers les heures du jour déclinant, quand les lumières, les reflets, dessinent des abstractions et confèrent aux territoires ruraux et périurbains une aura divine.

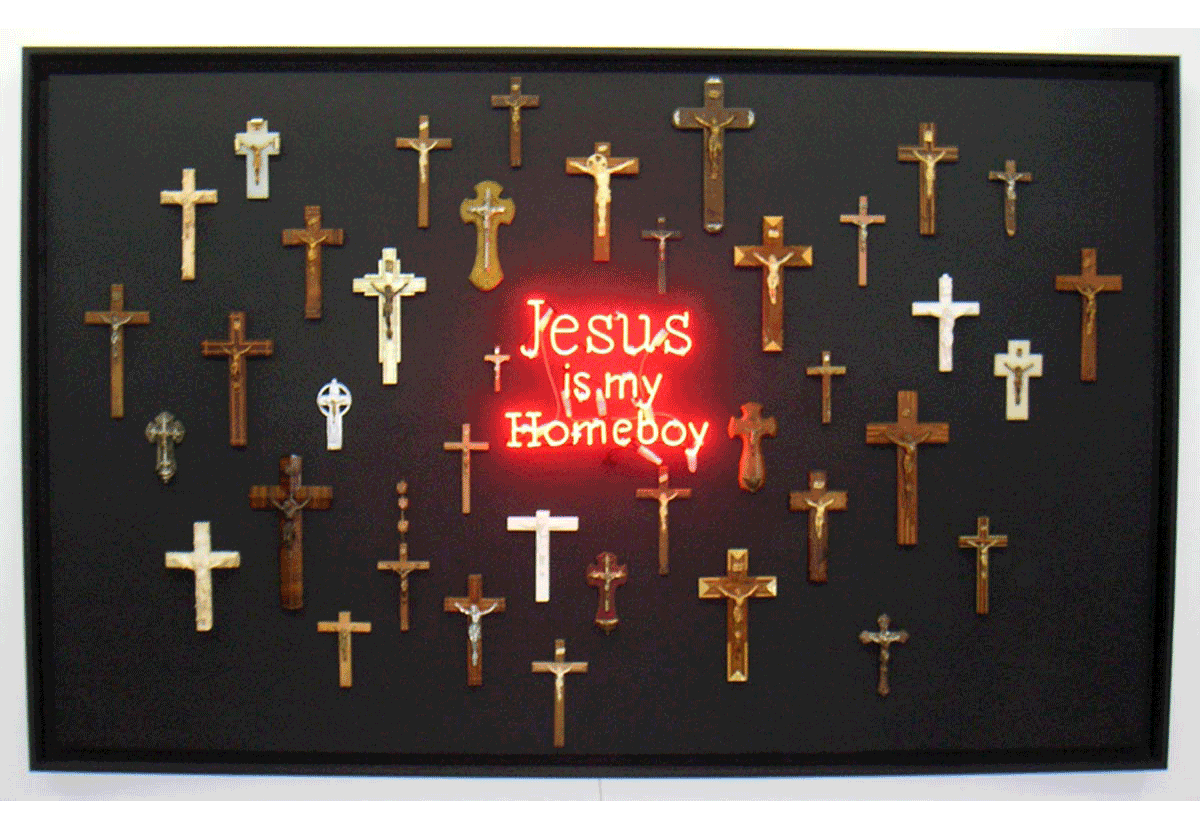

Le divin et les chemins se croisent aussi dans les grands tableaux de Lionel Scoccimaro Jesus is My Home Boy, Santiago Memories, Santiago Memories (Black Version). Le sculpteur, dont le travail est axé sur les pratiques amateurs et la low culture, déplace les crucifix dans un grand cadre noir. Ils entourent une coquille de pèlerin, la référence suffit à créer l’icône. Ici, la masse et la répétition du motif, comme chez Liron, renforcent la puissance de ces objets qui font image, symbole universel de la foi chrétienne à travers le monde, récoltés par l’artiste sur les chemins de Saint-Jacques, épreuve difficile où le corps et l’esprit sont malmenés. Marcher longtemps, par tous les temps dans un but précis, est une façon de s’extraire du monde et de retourner à la terre et au paysage.

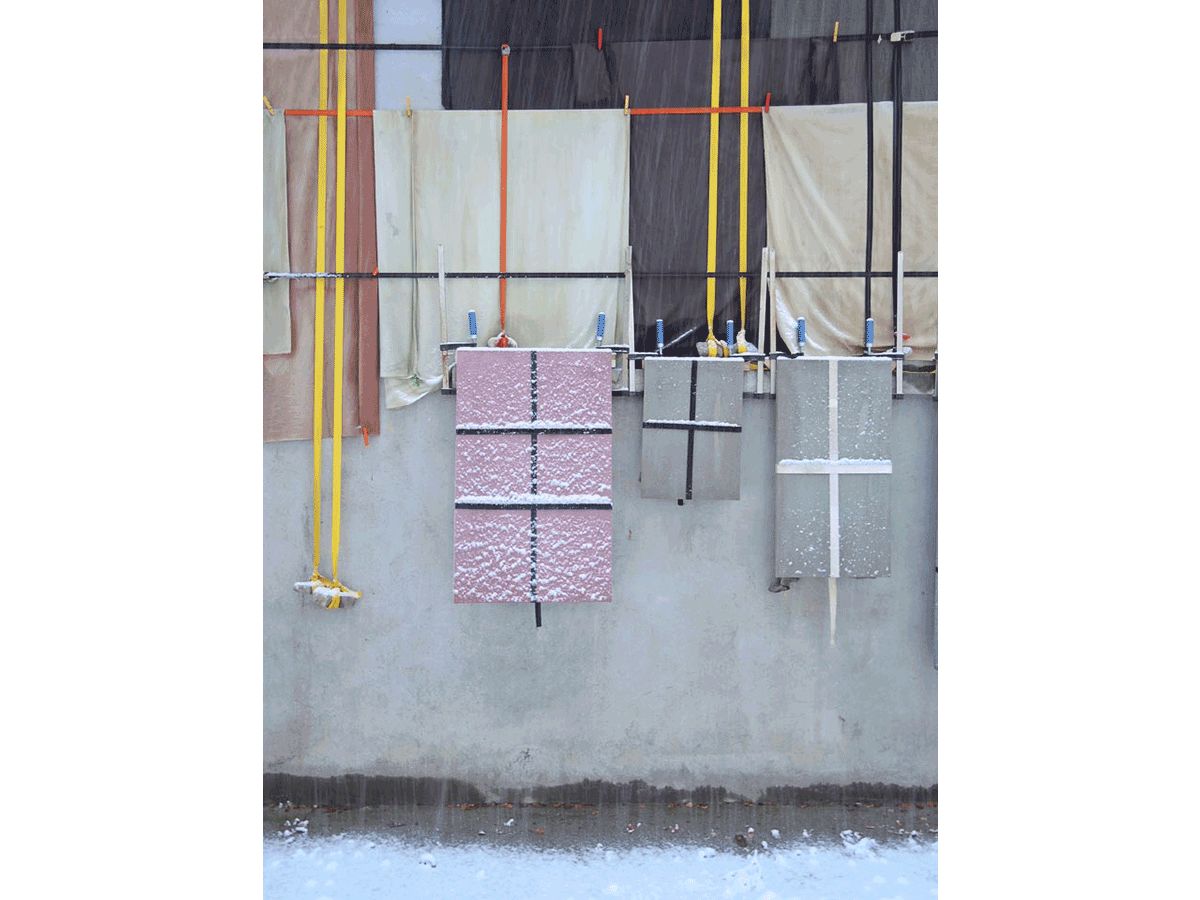

Dans une exposition, il y a besoin d’œuvres qui font du liant. Ici, ce sont les installations d’Adrien Vescovi, déployées d’abord au sol, comme lors de son exposition Slow Down Abstractions et descendant du plafond telle la série Land. Certains éléments peuvent être installés en extérieur. Dedans, les toiles se transforment en un espace pénétrable, une grotte, propice aux rêveries, au retour à la matière, au minéral. Un va-et-vient entre intérieur et extérieur, l’artiste invite à marcher et ressentir, non loin de sapiens, non loin des pèlerins de Saint-Jacques.

Les œuvres de Vescovi offrent une immersion, ici aussi se dégagent des sensations d’enfance : faire des cabanes de tissus, fabriquer des mixtures avec les herbes du jardin, sentir les draps sous ses pieds nus. L’artiste prélève des pigments naturels, comme les ocres du Roussillon ou les terres du Maroc, les feuillages et les plantes qu’il glanait dans la montagne de sa jeunesse et désormais aux abords des lieux qui l’invitent. Il en fait des infusions et décoctions dans lesquelles le tissu est plongé, bouilli pour aspirer toutes ses couleurs. Draps de lin et de coton anciens, les supports qu’il choisit ont une histoire, ils invitent à la poésie, à la mélancolie quand ils arborent des festons ouvragés, des entrelacs et initiales brodées dont plus personne ne sait à qui elles correspondent. À l’atelier, l’artiste laisse les tissus qui deviendront toiles au vent, à la neige, il attend l’évolution naturelle induite par les éléments, le soleil qui brûle autant que le givre, les couleurs qui apparaissent sans qu’il ne puisse précisément savoir à l’avance ce que ses préparations offriront sur la fibre. Des bocaux de liquides jaunes et bruns donneront sur l’écru du tissage d’étonnantes nuances mauves ou orange vif, qui sait.

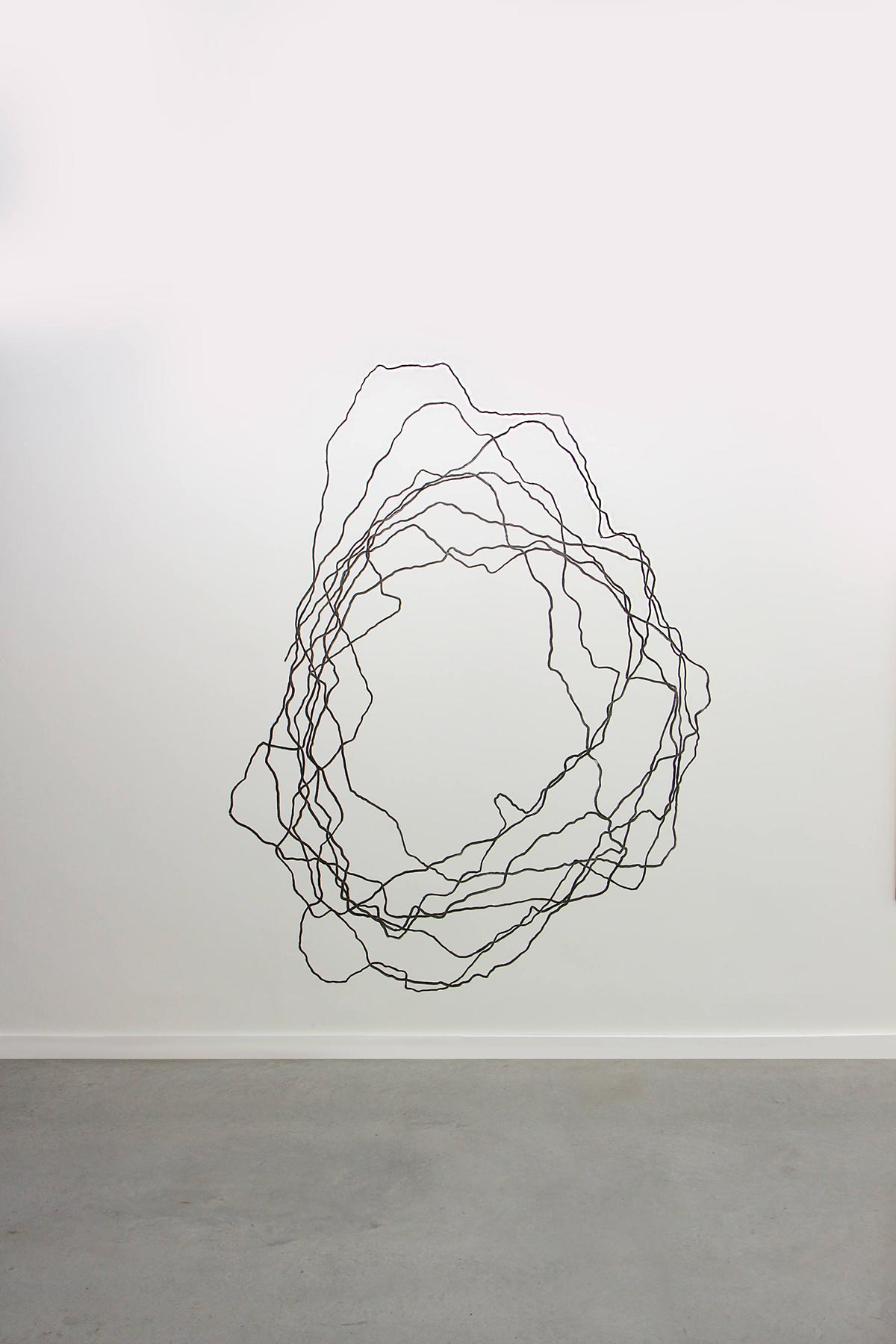

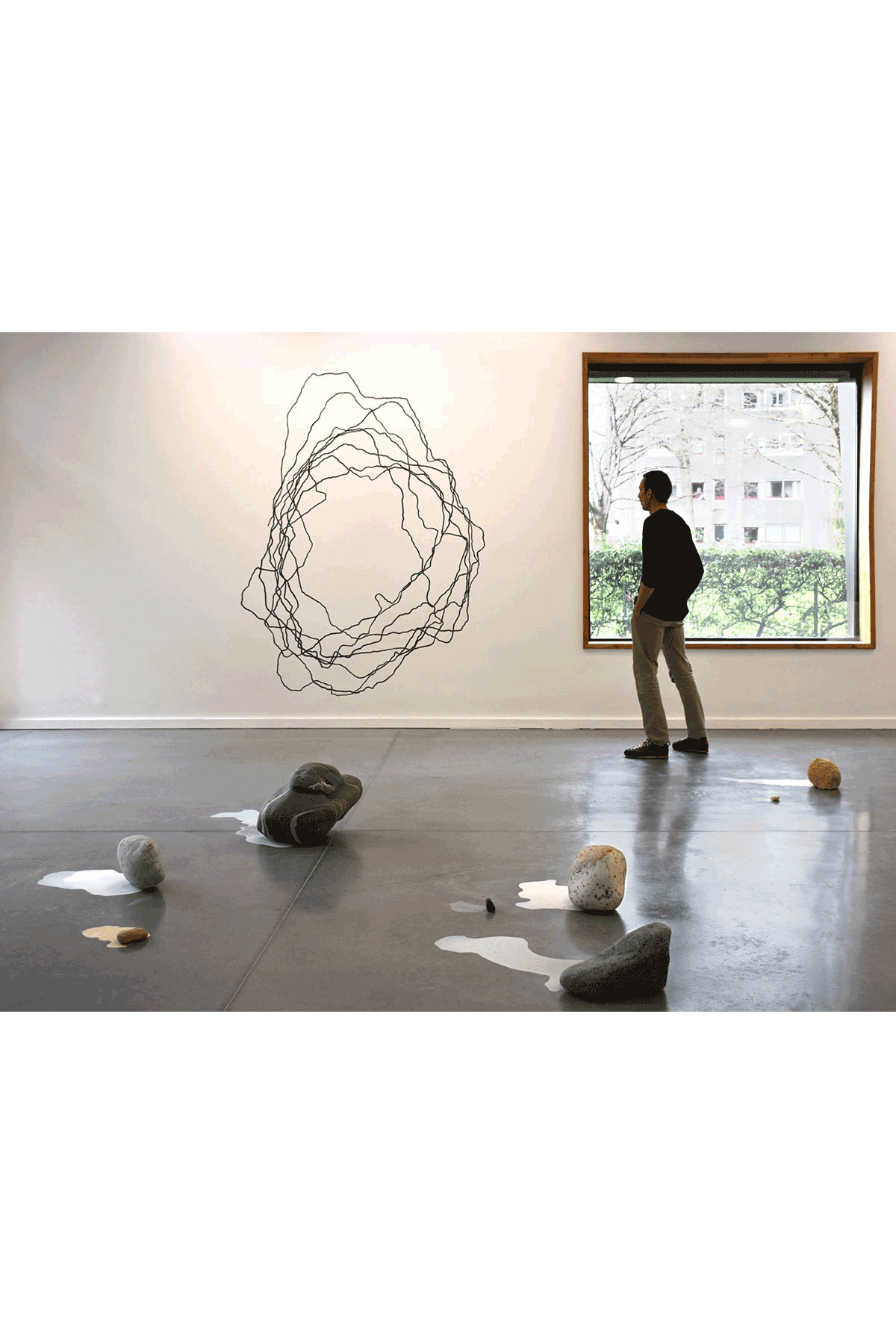

C’est ce labeur, souvent invisible pour le spectateur, qui interpelle. Le temps passé à récolter et préparer les bains de teinture, dessiner, assembler, ajuster et coudre les lés pour créer un nouveau paysage ; malgré son absence le corps de l’artiste est présent. Comme dans le travail de Christophe Clottes qui arpente les sentiers de montagne, déplace des roches, en retire de la poudre pigmentaire employée à dessein : tracer sur les murs, installer des flaques, creuser des sillons. Je retrouve chez lui aussi le lien entre intérieur et extérieur. Tous deux prélèvent de la nature des éléments qui entreront dans l’exposition pour parler du rapport complexe de l’homme avec les éléments.7 La marche s’invite encore ; celle qui connecte au monde. Échos est un ensemble de dessins qu’il a réalisé sur les sentiers pyrénéens et dans les gorges du Lot. Sans regarder son ouvrage, l’artiste suit des yeux et de la main armée d’un feutre, son sujet. Il se concentre sur la forme de ce qu’il fixe et sur ce qui la sépare de son entourage, point après point. Il réitère cette opération trois fois, ainsi apparaissent ses changements d’attention, des distorsions, un écho. À côté, s’imagine un magistral dessin mural à protocole Écho erratique dont les vibrations résonnent avec les lignes que forment, pas si loin, le Cahier d’Alchimie de Vescovi.

Certains soirs, dans cette grande salle que le tissu apaise, Clottes activera la performance musicale dans laquelle chantent les galets du Gave de Pau. D’autres soirs, ce sera Stick or Stone de Félicia Atkinson. Actions musicales complémentaires, les deux artistes ont un large champ de références et d’intérêts communs. Fils et petite fille de Fluxus, ils se retrouvent dans le désir de ne pas enfermer leur création dans un medium ou une pratique8. Je vois également une corrélation dans leurs recherches sur les roches et le vivant, en Australie et dans l’Ouest américain pour elle, au Pays basque pour lui. Les pièces sonores, un peu mystiques pour qui y est sensible, amènent à la vidéo, encore muette, Miel de géant de Chloé Robert. Regard sur un territoire, le grain de l’image évoque des années anciennes, les vues aériennes sur « son » île, La Réunion, les volcans et tout ce que ces reliefs transportent de mythes et d’histoires, deviennent le terrain de marche d’un géant, promenade ludique et intemporelle. Il est toujours délicat de parler d’une œuvre in progress, mais comme à l’atelier, j’apprécie hic et nunc sa fragilité et l’émotion simple qu’elle transmet en l’état.

Épuiser un lieu par la marche, suivre ses chemins, ses cartes, ses topographies, est une autre façon d’aborder le paysage et la nature. Dans la série Les heures bleues, Fernanda Sánchez-Paredes sillonne les routes au petit matin, recadre les grands espaces et les bois avec son appareil, arrête sa focale sur les entrées de villages, les stigmates du labour et ceux d’une moto-cross sur la berge de la rivière. Avant que la vie courante ne s’éveille, avant que la colère et le bruit ne montent.

Sur un grand mur blanc, une broderie colorée seule, Bikini d’Esther Hoareau. Temps suspendu, souffle court, l’œil traine sur le champignon atomique… la rage gronde.

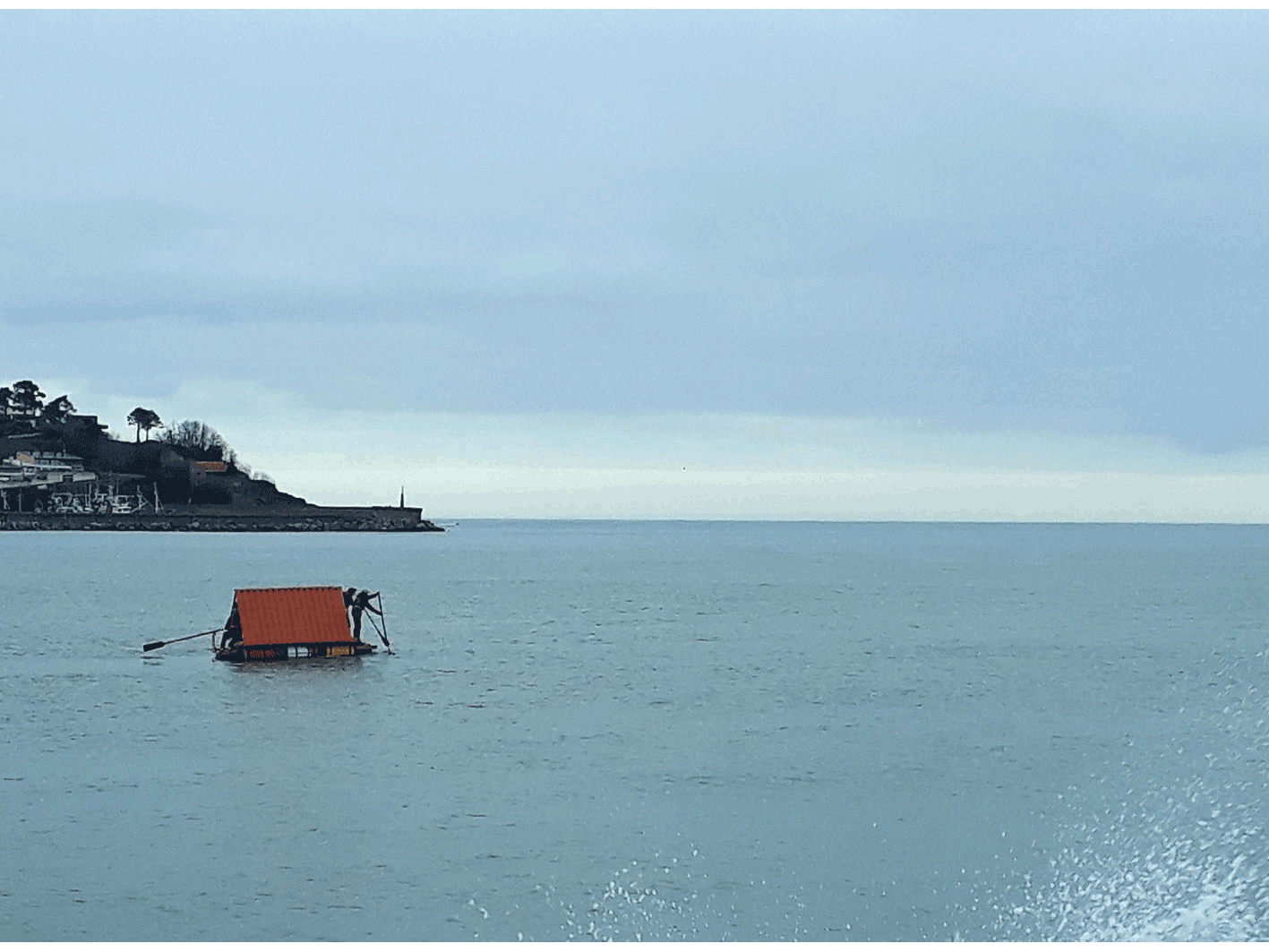

Observer la série de vases ACAB9 de Suzanne Husky et le territoire devient espace d’engagement, paysage de luttes et de révoltes. Disposées sur des socles à hauteur humaine, les céramiques que l’artiste façonne dans des terres choisies, représentent des décors floraux entourant des scènes de rébellion, de protestation, de combat citoyen, de manifestations. Au mur, la série photographique Bure, ou la vie dans les bois de Jürgen Nefzger est présentée en grille de trois lignes. Pendant deux ans et demi, l’artiste a suivi les militants venus occuper le bois Lejuc à Bure, dans la Meuse, afin d’éviter la catastrophe à venir du chantier d’enfouissement des déchets nucléaires10. Le texte intégral Discours sur la désobéissance civile de Thoreau11, décliné dans plusieurs cadres, ponctue portraits et lieux et renvoie à l’engagement de chacun, ici et maintenant. Telles les performances-vidéos de Yohan Quëland de Saint-Pern qui travaille, lui aussi, à une œuvre politique. Il parle du territoire restreint, contraint d’une île, des violences policières inexplicables, impardonnables, sur le corps de ceux qui défendent leurs droits, des combattants pour leurs terres. Dans nombre de ses pièces les corps sont actifs, ceux des regardeurs avec des pièces praticables ou le sien mis à l’épreuve, comme dans les 5 performances filmées de Désert, cela aussi c’est politique. À l’instar de Jean Bonichon qui aime les obliques et se mettre dans des situations absurdes afin de mieux révéler le tragique du monde. Les performances de ces deux artistes, souvent longues et physiquement épuisantes, sont des gestes de résistance.

Boga Boga clôture l’exposition. Filmée et photographiée, la documentation de la performance de Bonichon est riche. Elle montre un toit-radeau posé sur des bidons. L’embarcation descend la rivière pour rejoindre l’océan. Trois heures de bataille pour arriver en pleine mer. Cette œuvre est une pensée pour ceux qui naviguent, s’échouent sur les côtes, quittent toute une vie et la remettent en péril pour réaliser le rêve d’être heureux ailleurs. Fin.

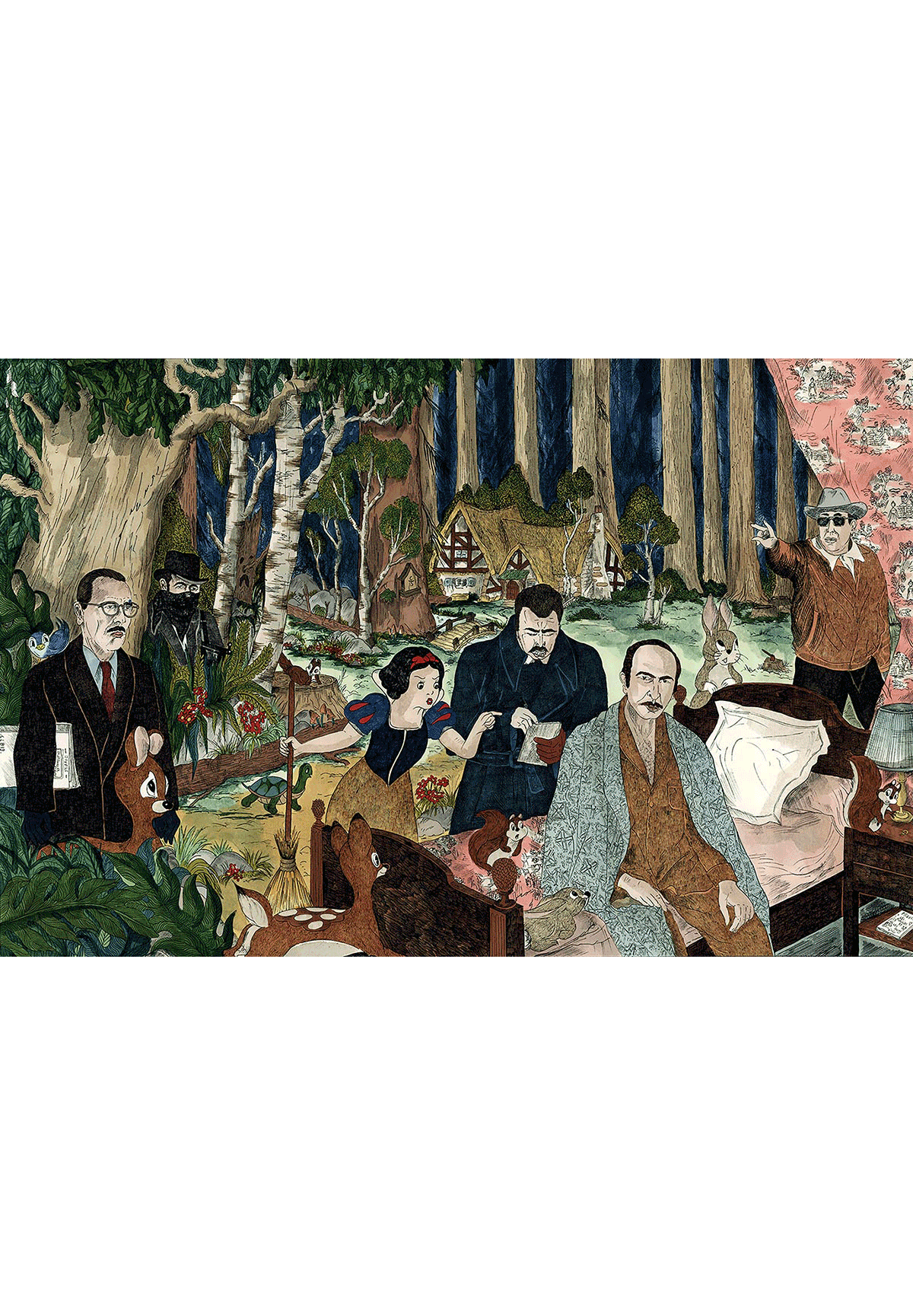

Évidemment, — et c’est la beauté de la chose — un autre moment, un autre temps, un fil tiré non plus à partir d’une peinture de Liron mais de Paint It Black, pièce en carton brut de Sylvie Réno, qui fait image autant que sculpture, tout aurait été différent. Placée en regard des billots de John Cornu, magnifiques masses noires, paysages du temps, témoignage de la main et du travail d’une vie, les rencontres s’étreignent ici aussi, jouissives, amusantes et décalées. Il y aurait des Vagues à l’âme de Florence Doléac, une constellation de boîtes de Philippe Favier les peintures colorées de Valérie Du Chéné et Philippe Fangeaux non loin des 23 acryliques Dürer color de Frédéric Clavère qui détourne les icônes de la culture populaire et de l’histoire de l’art pour pointer les absurdités de la société. Pour finir, une salle rassasiée des dessins « cinéphiles » de Camille Lavaud. Les références étincellent. Une toute autre expo, une toute autre histoire, un tout autre texte... Mais ça, ce sera pour une fois prochaine ou pour une autre vie.

Notes :

1 Émilie Flory, FractopométrieTM, une collection en jeux, édition et protocole d’expositions à partir des œuvres du Frac Aquitaine, 2005. Clin d’œil, hommage à Georges Perec et l’OuLiPo, ouvroir de littérature potentielle.

2 Vers d’Anne Sylvestre de la chanson Les gens qui doutent dans l’album Comment je m’appelle, 1977.

3 Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, publié en 1975 dans la revue Cause Commune et édité pour la première fois en 1982.

4 L’avantage avec une exposition imaginaire, c’est que l’on peut faire ce que l’on veut, ajouter des salles annexes, faire et défaire à l’infini, tout est possible.

5 Titre de beaucoup de toiles de l’artiste.

6 Référence au vers de Charles Baudelaire « Quand le ciel bas et lourd, pèse comme un couvercle » de Spleen, in Spleen IV, in Les Fleurs du mal, 1857.

7 En pensant à ces deux artistes réunis à travers la ligne, la couleur, le pigment, je pense aussi au travail d’herman de vries * et son Musée des terres, collection multicolore de terres que l’artiste a prélevé autour du monde et qui est en partie conservée au Musée Gassendi de Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence, non loin de chez moi et de chez Jean Giono.

* Je respecte le souhait de l’artiste de ne pas utiliser de majuscules.

8 À lire Joy to the World, texte d’Antoine Marchand d’octobre 2016 sur la pratique de Félicia Atkinson pour Documents d’artistes Bretagne que je découvre en écrivant ces lignes et qui répond étrangement à ma lecture du travail de Christophe Clottes évoqué dans 2 textes en 2021 : Si seulement nous avions le courage des oiseaux (avril 2021) et J’ai pris la liberté de m’asseoir (octobre 2021 pour Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine).

9 ACAB est un acronyme anglais qui signifie All Cops Are Bastards [tous les flics sont des salauds], slogan originellement utilisé en Angleterre dans les années 80 pendant les mouvements de grèves des mineurs et repris depuis par les mouvements de protestations divers comme les zadistes, anarchistes, etc.

10 Sur la marche, la rencontre et Bure, lire Étienne Davodeau, Le Droit du sol : Journal d'un vertige, entre la grotte du Pech Merle et Bure, Éditions Futuropolis, 2021.

11 Henry David Thoreau, La Désobéissance civile [titre original : Civil Disobedience], 1849.

Huile sur toile, 130 x 97 cm

Vidéoprojection HD Loop 30 mn

Collection FNAC Paris

Exposition à Fotokino, Marseille, 2020

Vue de l’exposition Futur, ancien, fugitif, Palais de Tokyo (16.10.19 – 05.01.20)

Broderie, 30 x 45 cm

Installation, projection vidéo, dimensions variables

5 promenades filmées, 130 min, couleur, sonore

Carton ondulé, métal, environ, 100 x 52 x 80 cm

Billots de boucher, peinture noire et cirage, dimensions variables.

Vue de l’exposition, Galerie Anne de Villepoix, Paris.

Coll. CNAP, Ministère de la culture et de la communication.

Photo : John Cornu.

7 tapis de moquette de laine (4 x 4 m),

7 plaids de moquette imprimés ou bâches imprimés (2 x 2 m),

7 balles en PVC gonflable (diamètre 95 cm), 21 traversins (1,40 m)

Installation d’objets, vue de l’exposition Géographie à l'usage des gauchers, Musée d'art contemporain de Lyon, 2005

Photo : macLYON - Blaise Adilon, © Adagp, Paris

crédit photo François Deladerrière

Huile sur toile, 160 x 340 cm

Série, Acrylique sur papier bambou, 162 x 120 cm