L’image au défi

L'image au défi

Qu’est-ce qu’une image ? Pour tenter de répondre à cette question, on pourrait lire bien des livres. On pourrait aussi se contenter de regarder une photographie, par exemple celle-ci, issue de la série Sans laisser de trace (2013) de Olivier Amsellem. Elle montre un mur qui, un temps couvert d’images, n’est plus aujourd’hui animé que par leurs empreintes et des restes de ruban adhésif. Ces traces sont plus ou moins claires et plus ou moins nettes, elles se superposent et renvoient à des temporalités différentes. Mais toutes montrent en négatif qu’une image, avant d’être un sujet, est d’abord un cadre et un support, donc un objet. Produire une image, c’est cadrer dans le réel ou l’imaginaire, dans le figuratif ou l’abstrait, et faire de cet extrait une réalité tangible.

La représentation en question

Deux travaux permettent d’étayer cette approche matérialiste de l’image qui insiste sur ses caractéristiques physiques et structurelles. Le premier est Collection publique d’Hervé Beurel. Commencée en 2003, cette série au long cours présente des compositions géométriques évoquant l’art abstrait français d’après-guerre. Il ne s’agit pourtant pas de peintures anachroniques mais de photographies de décors muraux d’immeubles construits dans les années 1960-80 que Beurel a cadrés – et éventuellement retouchés afin d’effacer des détails qui en perturbent l’homogénéité – pour les extraire de leur contexte et en faire des tableaux. Collection publique confirme le rôle du cadrage dans le travail de Beurel qui a à plusieurs reprises utilisé l’appareil photographique pour sectionner le réel et tendre vers l’abstraction.

Le second est Vacances rupestres d’Olivier Crouzel. Réalisée en 2009 en projetant des photographies de vacances à la plage sur les parois extérieures de la grotte ornée des Combarelles, en Dordogne, cette série repose sur le contraste entre la légèreté des images, dans tous les sens du terme, et la matière de la paroi lestée du poids des millénaires. Sensible au moment de la projection qui est partie intégrante de l’œuvre, cette dimension symbolique devient concrète lorsque l’on est face aux photographies que Crouzel en a tirées. Il a joué des anfractuosités de la roche mais aussi de la végétation pour donner de la matière, et aussi un aspect ancien, à ses instantanés qui en semblaient dépourvus.

S’interroger sur la notion d’image justifie ainsi que l’on pointe ses composantes matérielles. Cela permet de la distinguer de l’image mentale et de la rapprocher de la notion anglaise de picture. Malheureusement sans équivalent en français, cette dernière nuance le terme image qui, toujours en anglais, désigne avant tout une représentation, hors de ses conditions matérielles. Peut-on pour autant évacuer la question de la représentation, qu’il s’agisse d’un véritable sujet ou d’un simple motif abstrait ? En d’autres termes, une banale planche de bois, qui est aussi à sa manière un cadre et un support, peut-elle être une image ?

Les seuils de l’image

C’est la question que semble poser Sébastien Maloberti. Sur des planches usagées, ce dernier pratique des impressions si diaphanes qu’elles ne sont pas toujours perceptibles. Certaines comprennent des signes géométriques, parfois des photographies, mais d’autres se réduisent à des faisceaux ou des halos à peine colorés, voire à des traces issues d’autres planches. L’artiste dégrossit et blanchit ses supports mais guette les accidents d’impression qui laissent des marques aléatoires. Pour l’un des Sans titre, 2014 (œuvre détruite) présentés dans l’exposition La Fille de l’air à Bikini, à Lyon, en 2015, Maloberti s’est même contenté de laisser une planche traitée à la résine acrylique et à la javel prendre le soleil tout un été sur le toit de son atelier, pour un résultat que l’œil a du mal à distinguer. En 2016, à la Galerie der Stadt de Tuttlingen, en Allemagne, dans l’exposition Nouvelle coutume, l’œuvre The New Custom’s Day est une plaque d’aluminium gravée partiellement et légèrement peinte au spray afin qu’elle évoque un calendrier mural. La partie basse dessine la grille des jours tandis que la haute ne ferait image que des reflets changeants de l’environnement.

Les images liminales ou circonstancielles de Maloberti déplacent la réflexion. Avec elles, il s’agit moins de se demander ce qu’est une image qu’à partir de quand, et jusqu’à quand, il y a image. Existe-t-il des images qui n’en sont pas encore complètement et d’autres qui n’en sont plus tout à fait ? Les artistes explorent ces seuils et éprouvent les limites de l’image. En un mot, ils la mettent au défi.

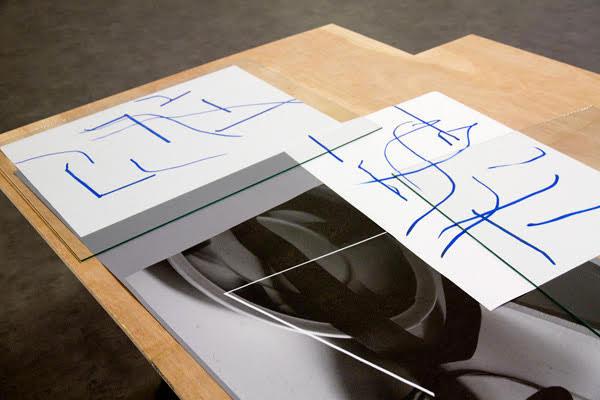

Jesús Alberto Benítez pratique le dessin, la peinture, la photographie et l’installation mais semble faire de la formation de l’image le fil rouge de son œuvre. Ses photographies insistent sur leurs conditions d’apparition. Elles montrent son atelier, les outils et les matériaux auxquels il recourt. Une récente série de photographies Untitled (2018-19) donne à voir des fragments de l’écran de son ordinateur où apparaît la texture de l’image à l’état de fichier numérique. Ses dessins sont volontiers sommaires : quelques traits plus ou moins spontanés qui semblent vouloir s’agréger pour former une image. Ses peintures ne sont souvent que l’empreinte d’un geste, à l’instar du recouvrement ou du raclage. Et sa contribution au projet Dust : the Plates of the Present de Thomas Fougeirol et Jo-ey Tang, acquis cette année par le Centre Pompidou, prend la forme radicale de photogrammes où c’est un simple pli du papier, parfois tapé contre l’agrandisseur, qui fait image.

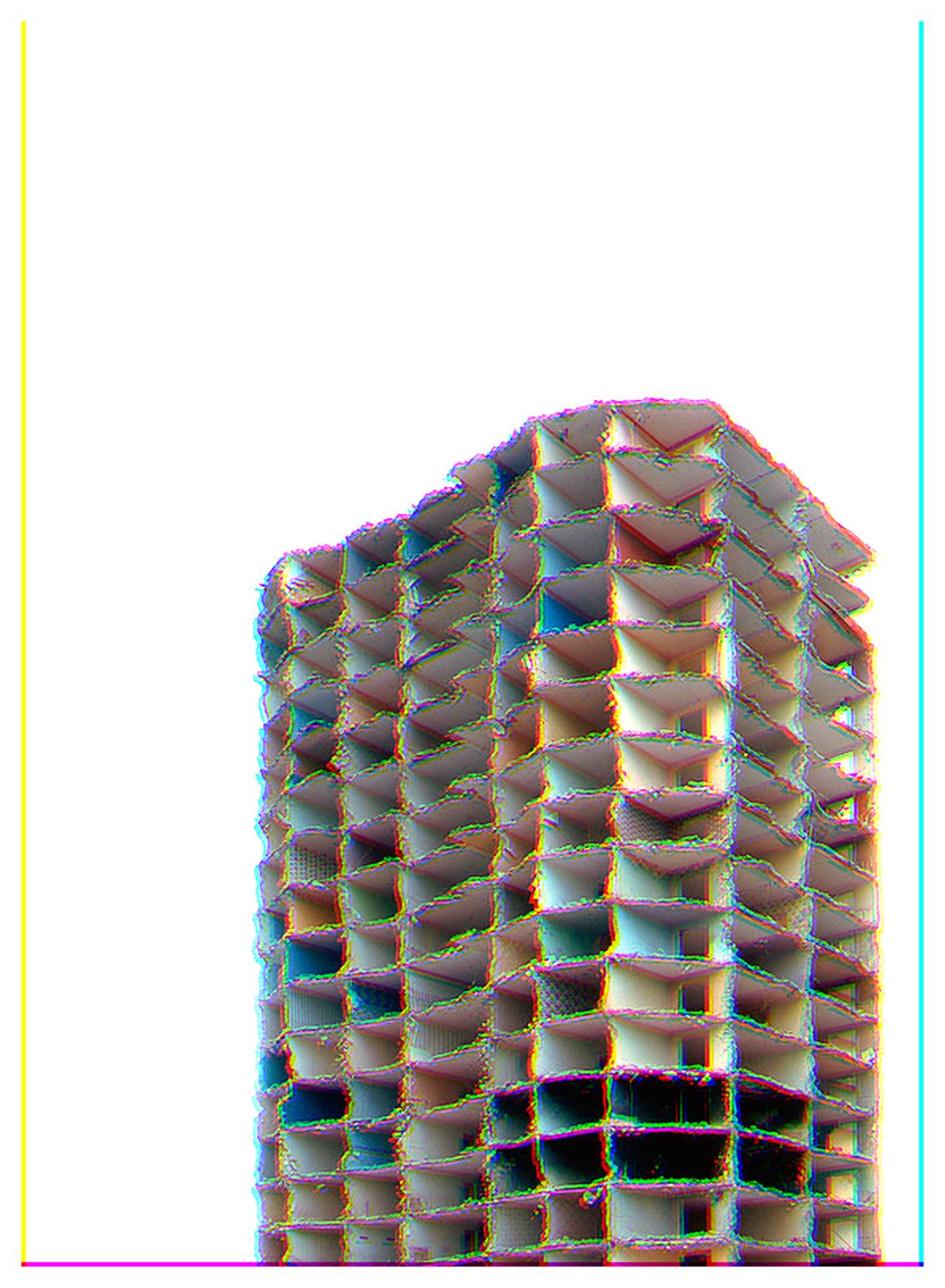

Au point d’apparition de l’image chez Benítez répond son point de dissolution. Il est perceptible dans plusieurs mises en abîme d’Ibai Hernandorena autour de l’architecture et de l’urbanisme, de leur obsolescence et de leurs ratés, qu’il s’agisse des grands ensembles des banlieues françaises ou de projets espagnols stoppés par la crise de 2008. Plusieurs d’entre elles furent montrées à la Villa Arson, à Nice, en 2015, dans l’exposition l’Après-midi, dont le commissariat était assuré par Matthieu Mercier. Glissements (2015) est une photographie trouvée sur Internet d’une tour dont la façade a déjà été retirée. Hernandorena, pour souligner la destruction imminente du bâtiment, déconstruit l’image en décalant les couleurs rouge, verte et bleue habituellement réunies dans la synthèse chromatique. Réalisée la même année dans la ville espagnole fantôme de Sesena, la vidéo Falls est, quant à elle, un lent travelling de plus de 12 minutes autour d’un rond-point orné d’une fontaine aux allures de Fallingwater (1935-39) de Frank Lloyd Wright. Elle est le fruit d’un fondu image par image qui permet de conserver à la vidéo sa fluidité mais produit un effet de liquéfaction de l’image renforcé par la bande-son de bruit d’eau qui coule.

Ces travaux se situent sur les seuils de l’image. D’autres, qui s’apparentent à des processus, la remettent en jeu pour la tester. Cherchent-ils pour autant à l’épuiser ?

Les potentiels de l’image

La réponse n’est pas aussi évidente si l’on s’attache aux travaux de Pierre-Olivier Arnaud. En 2016, son exposition Un autre halo (play still), à la galerie Art : Concept à Paris, comprend, pendue au plafond, une boule décorative en papier partiellement décolorée par le soleil. Les images qui l’entourent sont-elles, elles aussi, dégradées ? Tout porte à le croire. Tirées sur papier affiche, collées directement sur les murs dont elles épousent les reliefs, elles semblent des détails de motifs insaisissables. C’est que, issues de flâneries urbaines ou d’autres images, ces photographies font l’objet d’une série d’interventions qui, sans être systématiques, altèrent l’image : impression de basse qualité, scan, pixellisation, tramage, agrandissement, désaturation, etc. L’un des murs est ainsi occupé par une grande frise réalisée à partir du détail d’une photographie d’un rideau de fond de scène à paillettes que l’artiste a passé en noir et blanc et en négatif avant de répéter l’image. Mais, paradoxalement, ces opérations participent moins à l’appauvrissement de l’image qu’à son enrichissement. D’autres éléments apparaissent qui sont les traces de ses générations successives et déplacent son potentiel de projection, intrinsèque à la nature de l’objet photographié, au-delà de la simple représentation.

Aurélie Pétrel met aussi en jeu ses images en les remettant sur le métier mais, cette fois, d’une présentation à l’autre. Selon un protocole qui apparaît à la faveur de son exposition Polygone, galerie Houg, à Lyon, en 2011, et un lexique qui le précise, elle travaille à partir de « prises de vue latentes », soit des photographies qu’elle archive, laisse « en jachère » dans sa « matériauthèque » sous la forme de tirages barytés 50 x 60 cm, et qu’elle « active » le moment venu en confrontant l’image à l’espace d’exposition ou au temps de la performance. Les conditions d’apparition sont déterminantes mais l’image connaît aussi son propre développement, d’autant que les activations se nourrissent les unes les autres. Pétrel active ainsi à plusieurs reprises, sous le titre Chapitre 1, une prise de vue réalisée en 2008 dans un atelier de verrier où l’obscurité de l’intérieur tranche avec la vue sur la baie de Kobé et des morceaux de verre colorés rétroéclairés. Après avoir joué, entre autres, en 2015 dans Dispositifs à la Comédie de Caen, sur sa transparence et, en 2017, dans SoixanteDixSept Experiment au CPIF de Pontault-Combault, sur sa fragmentation, les dernières activations en date de cette image, dans une exposition personnelle à la galerie Ceysson & Bénétière de Saint-Étienne à l’automne 2019, en révèlent son pouvoir d’abstraction.

Images publiques

Les œuvres évoquées jusqu’ici de Maloberti, Benítez, Hernandorena, Arnaud ou Pétrel ont pour point commun de ne pas être des images évidentes : elles déroutent le regard et sont irréductibles à un quelconque message. Certaines, à l’instar des impressions UV de Maloberti ou des sérigraphies d’Arnaud, empruntent pourtant leur technique à la communication visuelle. Mais toutes semblent l’antithèse des images publiques qui, publicitaires ou politiques, sont directes et se veulent efficaces. Dans le monde des images, ces dernières ont un statut spécifique qui n’a pas échappé à Vincent Bonnet et Driss Aroussi. L’un et l’autre les ont mises à l’épreuve. La critique n’est plus sous-jacente mais frontale.

Le premier, dont une large partie de l’œuvre consiste à injecter des images dans l’espace public pour investir « le champ médiatique », s’est cette fois-ci « contenté » de photographier des détails d’affiches. En insistant sur les visages et les corps, qu’il agrandit au format 160 x 120 cm – dimensions des affiches présentées dans les panneaux lumineux JC Decaux –, il semble vouloir amplifier la rhétorique promotionnelle qui les idéalise et en fait des « hypersujets »,selon le titre de sa série exposée en 2015 à Vidéochroniques, à Marseille. Mais l’ambition est tout autre puisque Bonnet photographie ces affiches en situation, insiste sur ce qui vient perturber la lecture de l’image – l’encombrement urbain, les plis du papier, les reflets, les graffitis et les déchirures… – et défaire ainsi la fiction qu’elle tente d’instaurer.

Driss Aroussi se saisit des mêmes images avec la même intention de porter atteinte à leur efficacité. Mais sa méthode est différente puisqu’elle consiste à rephotographier ces publicités, qui ont mobilisé d’importants moyens, avec un simple téléphone portable. Quand il réalise la série, en 2009-12, le téléphone impose sa texture et sa trame auxquelles Aroussi ajoute, notamment, le passage de la couleur au noir et blanc. Il pousse à son terme la dénaturation de ces images en les vidant de leur fonction commerciale. Gros plans sur les « visages publicitaires », selon le titre de sa série, cette dernière compose une galerie de portraits qu’il extrait du flux dans lequel sont prises habituellement ces images en les tirant, directement depuis son téléphone et grâce à un agrandisseur de son invention, sur papier argentique.

Aussi distincts soient leurs travaux, qu’ils explorent ses seuils, la remettent en jeu ou la critiquent, tous ces artistes lancent un défi à l’image. Mais ils cherchent moins à la remettre en cause qu’à en sonder les possibilités. Ils dépassent en effet la simple fonction de représentation de l’image pour explorer la totalité de ses potentialités iconiques. Mise en danger, l’image se révèle. Elle n’est plus une image de quelque chose, comme le veut la tradition, mais existe en elle-même et par elle-même.

Tirage lambda sur aluminium et châssis bois, 160 x 128 cm. Collection Frac Bretagne

Peinture spray sur aluminium gravé, 90 x 52 cm, Ph. Marc Dorazillo

Résine acrylique, peinture et impression UV sur bois gravé, contrecollé sur Dibond, 35 x 25 cm

Ph. Victor André

Impression jet d’encre, 127 x 84 cm

Extrait de l'installation sur table : dessins, photographie, peintures sur bois et sur tissu, verre, 244 x 122 x 67 cm.

Collection CNAP

Photogramme, 41 x 30 cm. Extrait du projet « Dust: the plates of the present », Collection Centre Pompidou

Photographie couleur, 110 x 150 cm

Vidéo HD 16/9, son, 12’30’’

Art : Concept, Paris, 4 juin - 23 juillet 2016.

© Claire Dorn. Courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris.

Art : Concept, Paris, 4 juin - 23 juillet 2016.

© Claire Dorn. Courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris.

Art : Concept, Paris, 4 juin - 23 juillet 2016.

© Claire Dorn. Courtesy de l’artiste et Art : Concept, Paris.

Tirage fine art sur papier Canson Baryta 310 g / m2, marges blanches, 41,5 × 52 cm.

Date de tirage de la prise de vue latente : 2011

Commissaire : Audrey Illouz

Commissaire : Audrey Illouz, Nathalie Giraudeau, Rémi Parcollet. © Aurélien Mole

Galerie Ceysson & Bénétière, Saint-Etienne, 2019.

Commissaire : Alexandre Quoi

Tirage pigmentaire couleur sur papier dos bleu mat, 160 x 120 cm

Tirage pigmentaire couleur sur papier dos bleu mat, 160 x 120 cm

Vidéochroniques, Marseille, 15 mai - 12 septembre 2015

Tirage argentique, 24 x 30 cm

Tirage argentique, 24 x 30 cm