Dessin, lutte et rature

Dessin, lutte et rature

L’intuition artistique ressemble en effet aux hallucinations hypnagogiques – par son caractère de fugacité –, ça vous passe devant les yeux, – c’est alors qu’il faut se jeter dessus, avidement.

Gustave Flaubert, Correspondance

Notes, ébauches, esquisses, croquis, schémas servent à fixer sur le papier une idée ou une perception soudaines, une image qui vous passe devant les yeux ou par la tête, pour éviter qu’elles ne sombrent dans l’oubli : ce sont là pratiques communes au dessin et à l’écriture de fictions ou de textes critiques. Dans un cas comme dans l’autre, les territoires du crayon ou du Bic sont multiples : carnet, post-it, coin de nappe, marge d’un journal ou d’un livre, ticket de métro (ça m’est arrivé), facture, agenda, carte postale, billet de train, reçu de banque, etc. Dans l’urgence tout est bon, tout fait l’affaire. Il faut coûte que coûte faire arrêt sur image, et le lieu commun de tous ces griffonnages aussi brefs que rapides est le papier.

Cette vitesse de la prise de notes, Jack Kerouac en a fait un principe : « Première pensée, meilleure pensée », a-t-il défendu sur le tard. Pas de reprise, pas de rature, pas de repentir. Nulle correction ni révision du texte torrentiel. Dans « premier jet », il faut retenir le jet, le flux, la rapidité, une confiance absolue dans les suggestions de l’inconscient : toujours aller de l’avant, le pied au plancher, ne jamais regarder dans le rétroviseur. Il écrit Sur la route en trois semaines sur un rouleau de télescripteur long de quarante mètres, en un unique paragraphe aussi fluide que la trajectoire d’une voiture lancée sur l’asphalte d’une autoroute rectiligne. Mais un peu plus tôt, dans un but de remémoration d’épisodes passés, Kerouac a élaboré une technique d’écriture, baptisée sketch, un terme venant des arts plastiques, signifiant l’esquisse, le croquis, l’ébauche, la note à main levée. La grande coulée de l’écriture, la matière ductile qui envahit la page sans obstacle, l’improvisation jazzée qui fait le sel du roman, tout cela s’accompagne d’une pratique assidue du croquis, de l’esquisse, du sketch lié à la remémoration d’une scène, d’un décor ou d’un personnage.

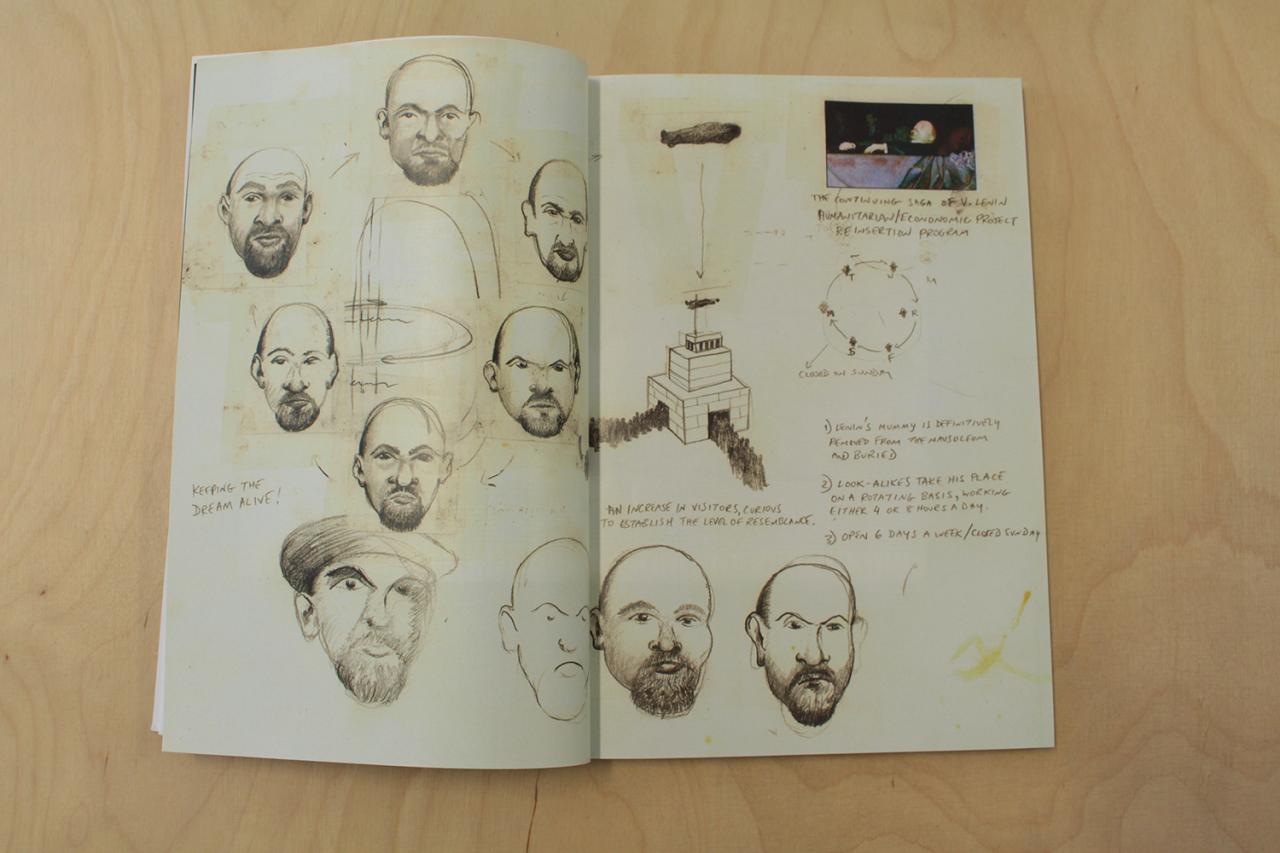

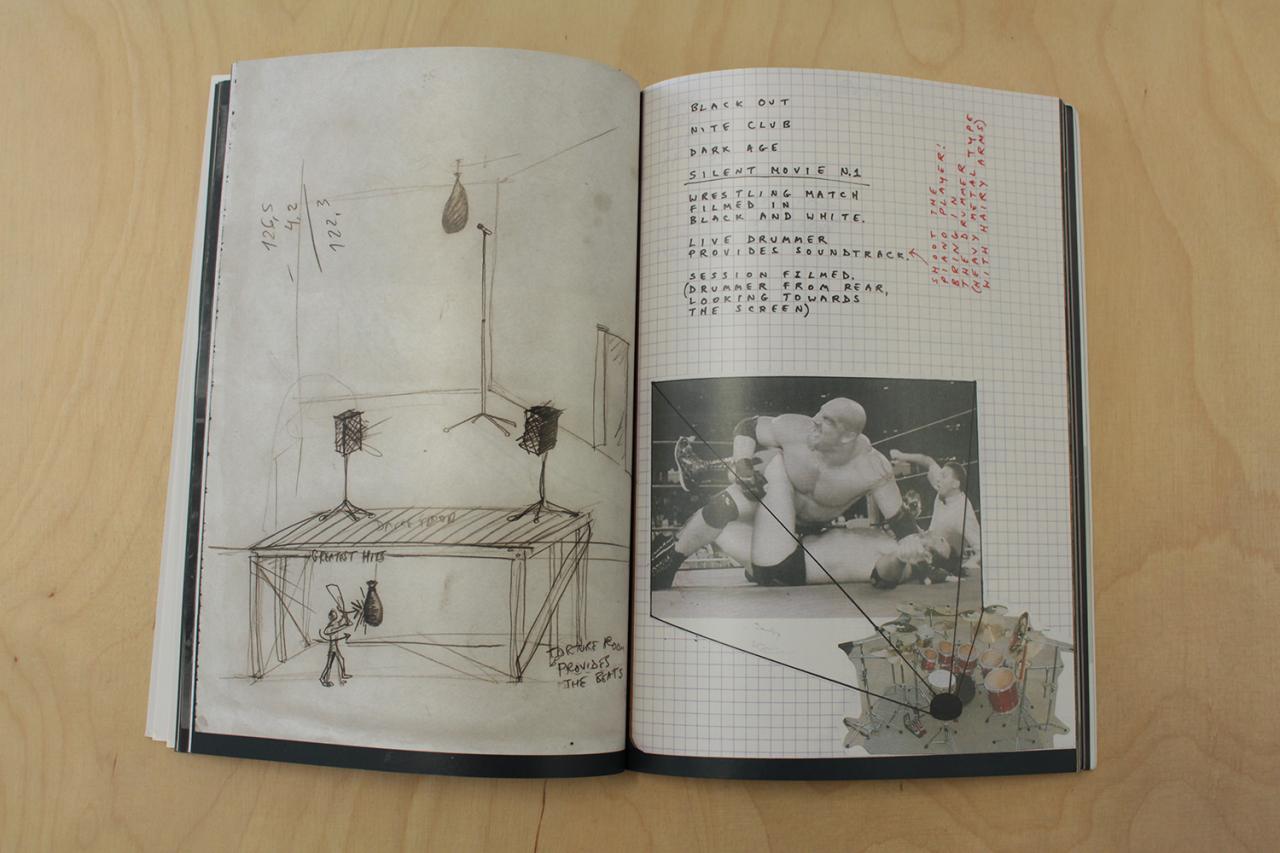

Deux remarques : d’abord, cette prise de notes n’est pas chez Kerouac un stade intermédiaire de l’élaboration du texte, elle est le texte, l’œuvre finale, sans souci d’une illusoire hiérarchie classique entre les croquis préparatoires et l’œuvre définitive, imprimée, à laquelle ils sont censés aboutir. Certains artistes – ainsi Bruno Peinado, Catherine Rannou, Francesco Finizio – présentent leurs carnets de recherches comme des œuvres achevées, inversant comme Kerouac la hiérarchie traditionnelle entre le brouillon – prétendument sale – et ce qu’on met ensuite « au propre ». Je pense aussi à Manet, à qui ses contemporains reprochaient ce qu’ils considéraient comme une faute de goût impardonnable : le côté « bâclé », inachevé de certaines parties de ses tableaux. Loin de tenir compte de ces critiques, Manet s’empressa de récidiver, laissant des pans entiers de ses œuvres au stade d’ébauches définitives.

Ensuite, la pratique du sketch par l’auteur de Visions de Cody (roman méconnu, mais au moins aussi novateur que Sur la route sur ces questions de vitesses d’écriture et de transcription du réel) se fonde sur la réactivation d’empreintes mémorielles à travers l’hallucination. « L’intuition artistique », généralise Flaubert dans sa Correspondance, c’est la « fugacité –, ça vous passe devant les yeux, – c’est alors qu’il faut se jeter dessus, avidement. » La vision qui vous happe, on la transcrit sans délai, avec les moyens du bord ; c’est une image mentale qui vous envahit soudain et qu’il faut fixer – au sens photographique – à tout prix : Kerouac avait toujours un carnet près de son lit pour noter ses rêves à chaud, dès le réveil. Ces retranscriptions hâtives sont consignées dans son Book of Dreams, comme dans un carnet de croquis exécutés sous influence de l’inconscient – et sans repentir. L’hallucination serait donc le point de départ commun, le territoire partagé du dessinateur et de l’écrivain.

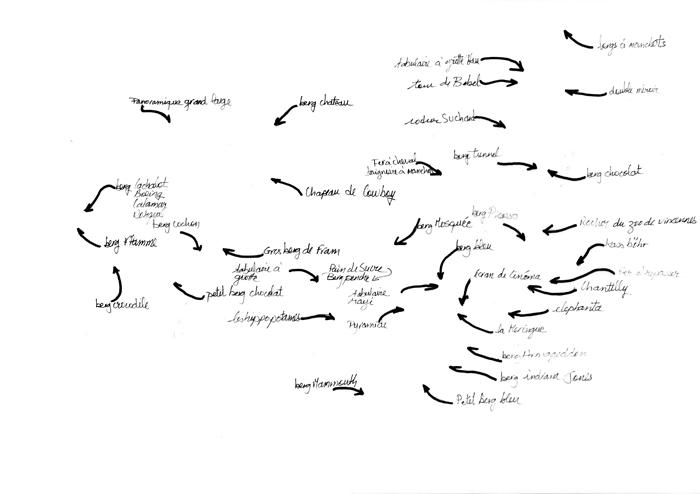

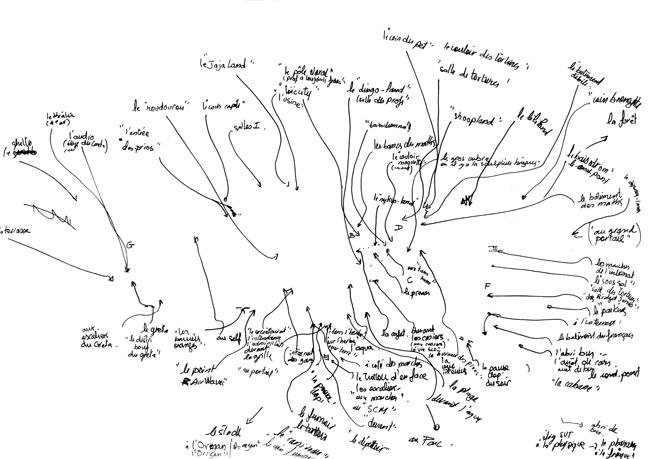

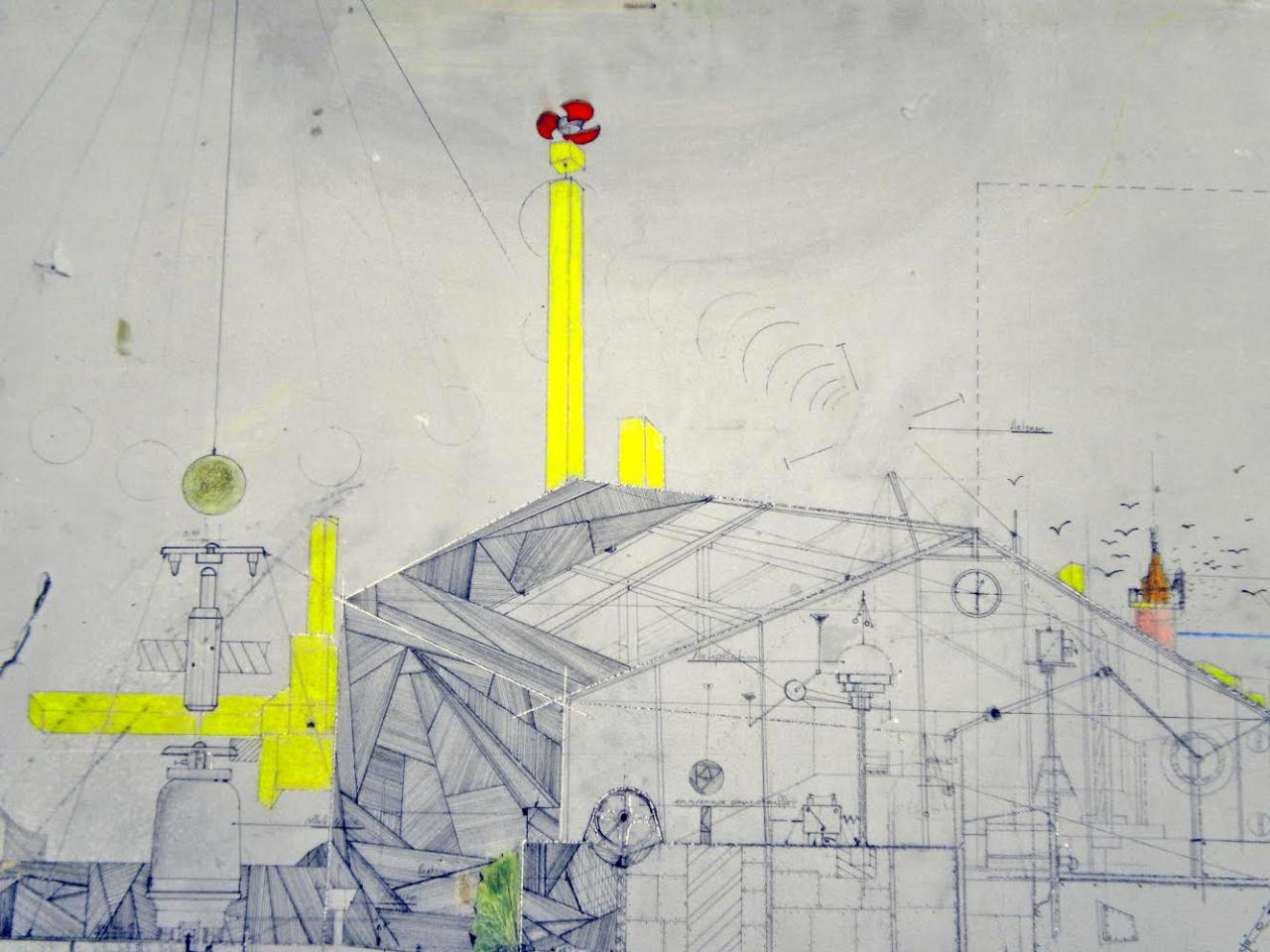

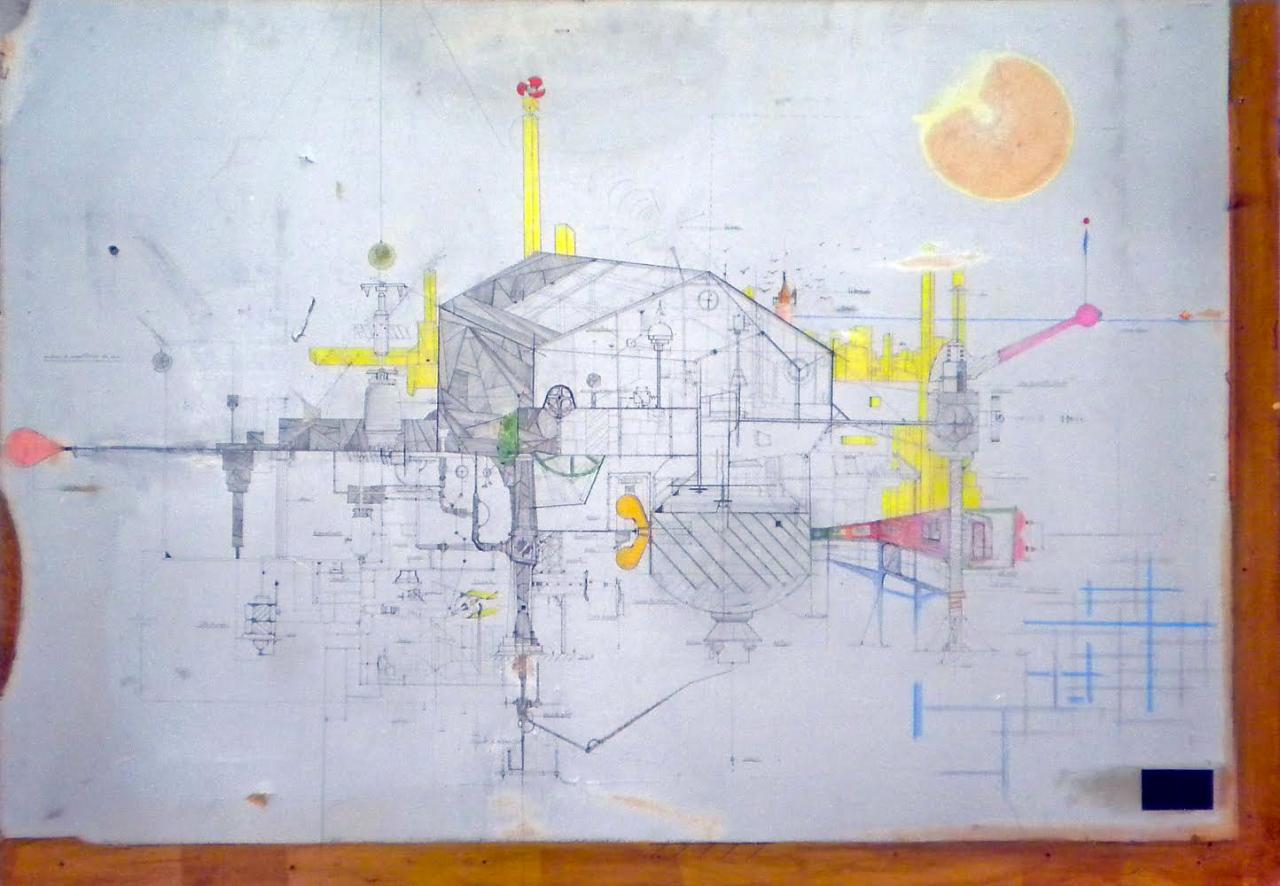

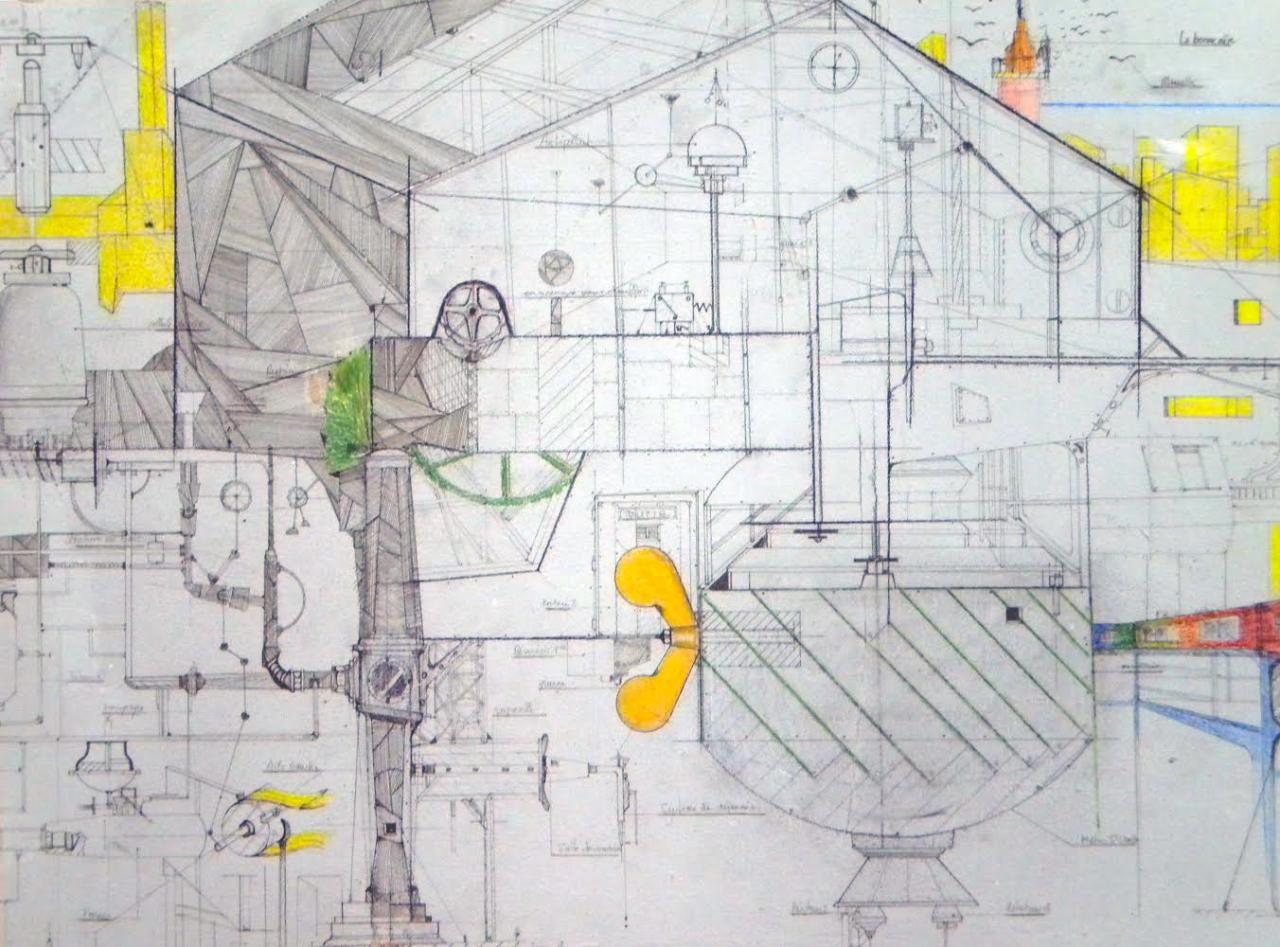

Néanmoins, dans la plupart des cas il faut se faire une raison : s’il y a là tout un fourmillement d’intuitions, d’impressions et de visions, un fatras germinatif digne de la juxtaposition de post-it, bouts de papier, paperolles, épingles et morceaux de scotch qui caractérisent certaines œuvres de Stéphane Bérard, l’écrivain ou l’artiste organise ce magma (le mot est de Claude Simon pour décrire l’afflux ininterrompu des perceptions), il l’agence dans une structure. Il y a donc un plan – une carte comme dans les cartographies de Till Roeskens, un plan technique comme dans les dessins de Yannick Papailhau, un rapide croquis explicatif (Eric Duyckaerts). Et dans ce plan, ce projet, ce dessein, viennent se glisser, se sertir, s’amalgamer les sketches. C’est un modus operandi assez classique, qui relève en définitive du plan d’architecte : tout est soumis à une vision d’ensemble impérieuse sinon impériale, à un ordre global dans lequel viennent s’insérer les intuitions premières qui l’ont généré.

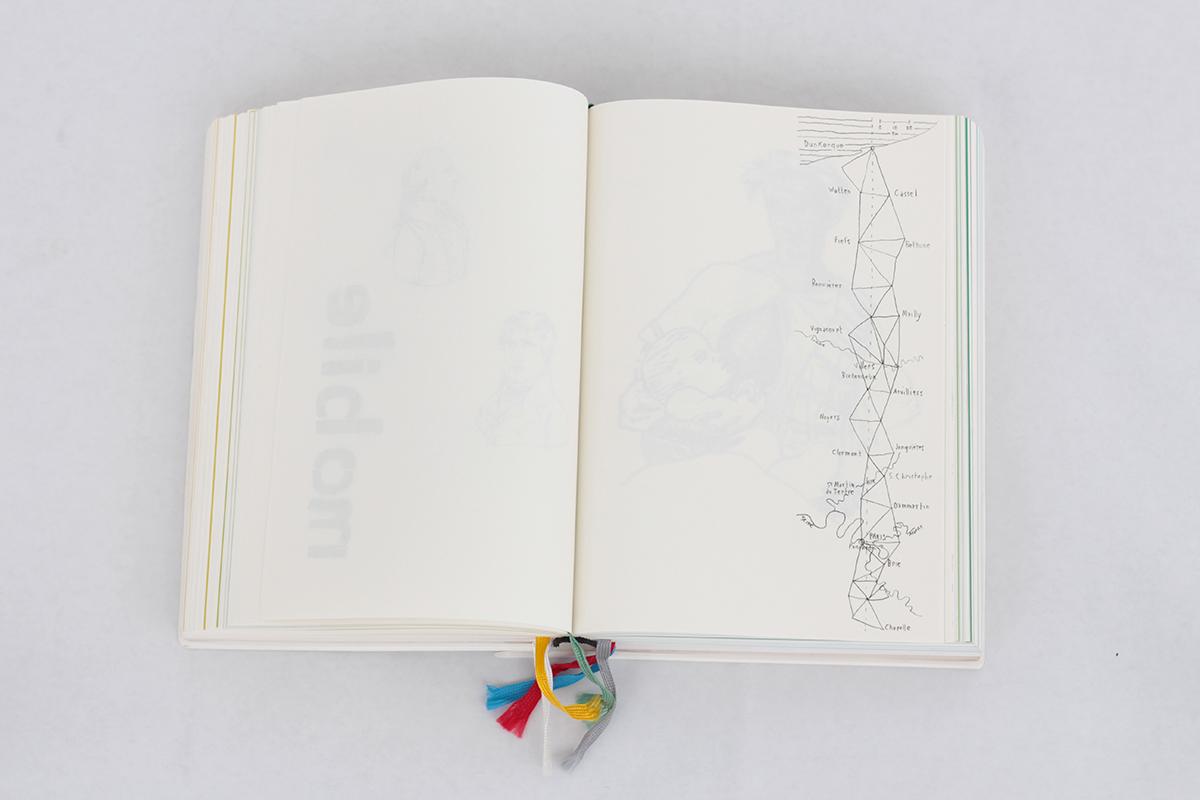

De nombreux écrivains – Zola, Flaubert lui-même, jusqu’à leurs avatars contemporains, Claude Simon inclus – souscrivent à cette conception du roman comme plan, scénario, découpage préalable, story-board, cases à remplir, writing by numbers, pour paraphraser le titre de certains dessins ironiques de Warhol. Georges Perec a remplacé ce savoir-faire romanesque séculaire par la mise en place et l’application strictes de programmes – on parlerait aujourd’hui d’algorithmes. À cet égard, le Cahier des charges de La vie mode d’emploi est instructif : on y voit comment se construisent mathématiquement les chapitres du livre à partir d’une combinatoire rigoureuse et… d’innombrables dessins de Perec réalisés en marge des listes de personnages, couleurs, musiques, livres, décors, animaux, etc. Les textes issus de telles contraintes rappellent les dessins (et les œuvres) soumis à divers protocoles de Richard Monnier. Retenons tous ces dessins, programmatiques ou pas, de Perec, Kafka ou Claude Simon : à tâtons l’écrivain veut voir – un décor, un vêtement, un visage, un objet –, donner corps dessiné à une image mentale avant de passer à l’écriture. Ou alors, ce sont des schémas abstraits – courbes, arabesques, entrelacs, dessins géométriques – qui ébauchent une structure générale, des itinéraires, des déplacements, des lignes d’erre, rencontres et séparations, digressions et retrouvailles, allers et retours. Ce sont des dessins en vue d’une performance, ici scripturale, des schémas qui prendront ensuite valeur de brouillon, d’archive, de détails dans le cahier des charges préalable à la fiction. Là encore, l’écriture relève de l’architecture, aussi novatrice, improbable ou biscornue puisse-t-elle paraître. Au final, les phases préliminaires, les faux départs, tâtonnements, révisions, variantes – « Cent fois sur le métier… » – sont invisibles, gommées du texte définitif, comme l’architecte retire les échafaudages quand son bâtiment est terminé.

Autre stratégie, qui n’en est pas une, mais qui à défaut de mieux demeure la mienne quand il s’agit d’entamer une fiction : le saut dans le vide. Je pars d’une simple intuition, d’une situation, d’un geste ou d’une mimique, d’un tic corporel ou verbal, d’une image ou d’une hallucination circonscrite, bref de presque rien pour tenter d’obtenir un peu plus que pas grand-chose : un texte qui va – je l’espère – se développer comme un origami dans une tasse de thé, filer son cocon tout seul. C’est une plongée sans repères clairs ni structure préalable. J’ai en tête un simple sketch, l’ébauche d’un croquis, et je postule qu’à partir de ces quelques traits je vais pouvoir dessiner avec mes mots une espèce de monde indépendant du nôtre, autonome, mais lié malgré tout au nôtre. Chaque fois, je me retrouve très angoissé de me lancer ainsi dans l’inconnu, et aussi furieux de n’avoir, une fois encore, pas trouvé l’accès à un plan structuré, à une architecture d’ensemble qui m’éviterait, chaque matin, de me lancer ainsi dans l’inconnu. Je suis sans surplomb ni fil conducteur, me fiant seulement à la capacité de quelques hallucinations – mais c’est peut-être un trop grand mot – pour me permettre d’aller de l’avant. Je file de croquis en esquisse, de vision en notule, j’exploite tous mes carnets pour tailler la route, sur un mode piétonnier plutôt qu’automobile. Mon matériau plastique, la langue, reste ouvert à de multiples possibilités : c’est lui qui me mène plutôt que je ne le dirige vers un but préétabli. C’est lui qui m’entraîne, et je repense souvent à cette citation de Sigmar Polke : « Je me tenais devant la toile et je voulais peindre un bouquet de fleurs. Je reçus alors des êtres supérieurs l’ordre suivant : ‘pas de bouquets ! des flamants !’ Je voulus d’abord continuer à peindre, mais je savais bien qu’ils parlaient sérieusement. » Je n’ai jamais entendu les consignes d’êtres supérieurs, mais je sais que c’est la langue qui me guide et m’entraîne, parfois très loin de mes zones de confort.

Toutes ces stratégies d’écriture sont peu ou prou liées au croquis, à l’image fugace, à une espèce d’épiphanie laïque. La forme brève du haïku japonais serait sans doute l’équivalent le plus proche du dessin exécuté non pas sur le motif, mais sur le vif. Loin de toute visée de perfection ou de virtuosité, cette rapidité d’exécution ou de transcription de l’image hallucinée saute aux yeux du spectateur (de cette hâte, Stéphane Bérard ou Bruno Peinado par exemple font leur miel). C’est une autre paire de manches avec un texte, long ou court, tel qu’il se présente au lecteur sur la page imprimée : sur cette page de livre, de revue ou de site en ligne, rien ne subsiste de la prise de note fébrile ou « avide », à main levée, sur n’importe quel support papier. Car sauf exception, ces griffonnages à chaud sont retranscrits, transformés, refroidis en document Word sur un ordinateur, intégrés et adaptés à un ensemble plus vaste, puis le texte final est envoyé à un éditeur qui va en changer l’aspect – mise en page, typographie, choix de format et de papier –, avant de le transmettre à son tour à l’imprimeur qui va fabriquer l’objet final, livre ou revue, dans tous les cas un multiple. Tout oppose la simplicité du dessin rapide et unique, montré tel quel, et la longue chaîne qui relie sketch, la ou les notes écrites, puis, en bout de course, le texte que vous lisez – comme celui-ci – sur papier ou en version numérique. Ce n’est plus Ut Pictura Poesis, mais au contraire le grand écart entre l’image et l’écrit dans les processus aboutissant à leur réception.

Un point crucial mérite enfin d’être signalé : si le croquis du dessinateur fonctionne comme une sorte de calque, d’empreinte ou d’indice de la vision fugace, l’écrivain, à l’inverse, accepte de traduire celle-ci dans le code symbolique du langage et donc de s’éloigner radicalement de l’impulsion initiale. Si l’on préfère, et pour filer une métaphore photographique, le premier travaille en analogique tandis que le second inaugure d’emblée, même à main levée dans ses notes manuscrites, une chaîne de production fondée sur un langage numérique. Les deux pratiques artistiques s’originent dans la même aptitude à prendre au sérieux, à saisir au vol ce qui relève de l’« hallucination hypnagogique » (du demi-sommeil), puis elles divergent dans leurs modes de sédimentation. Un mystère demeure : qui diable pousse Polke à peindre des flamants, et pas des bouquets ? Quelle force contraint quiconque à se jeter, toutes affaires cessantes et toutes griffes dehors, sur un bout de papier et un crayon, ou un Bic ?

Montage de 8 dessins au feutre sur calque, diffusé sur moniteur en boucle dans l'installation multimedia "Frontières", 2010

Exposition "Une ville ne sera jamais finie...", lycée Tristan Corbière Morlaix, 2010

Composition de notes et croquis, projets en encres et papiers, scotch, carton plume, épingles

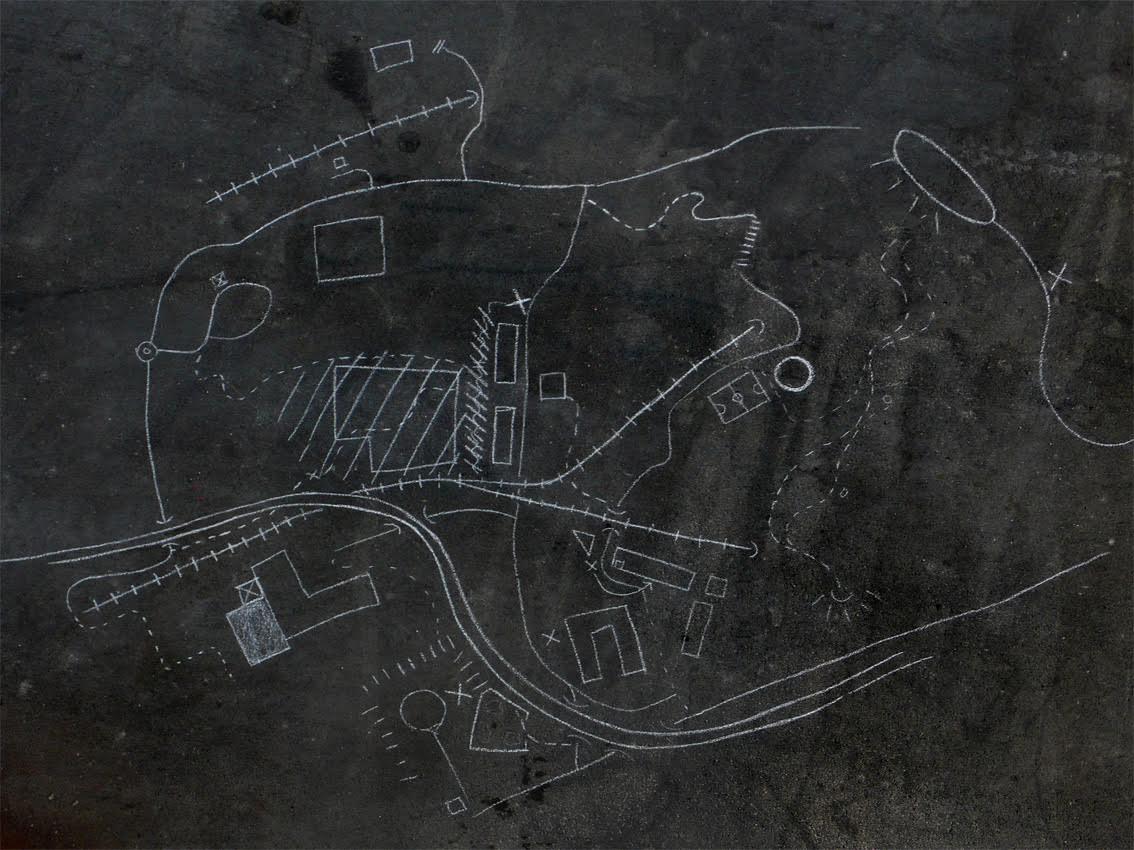

Carte issue de la performance Plan de situation #7 : Consolat-Mirabeau, Marseille 2009-2012,

Dessin réalisé à la craie sur le sol

Performance lors de l’exposition A propos de quelques points dans l’espace, Vol de nuits, Marseille 2010

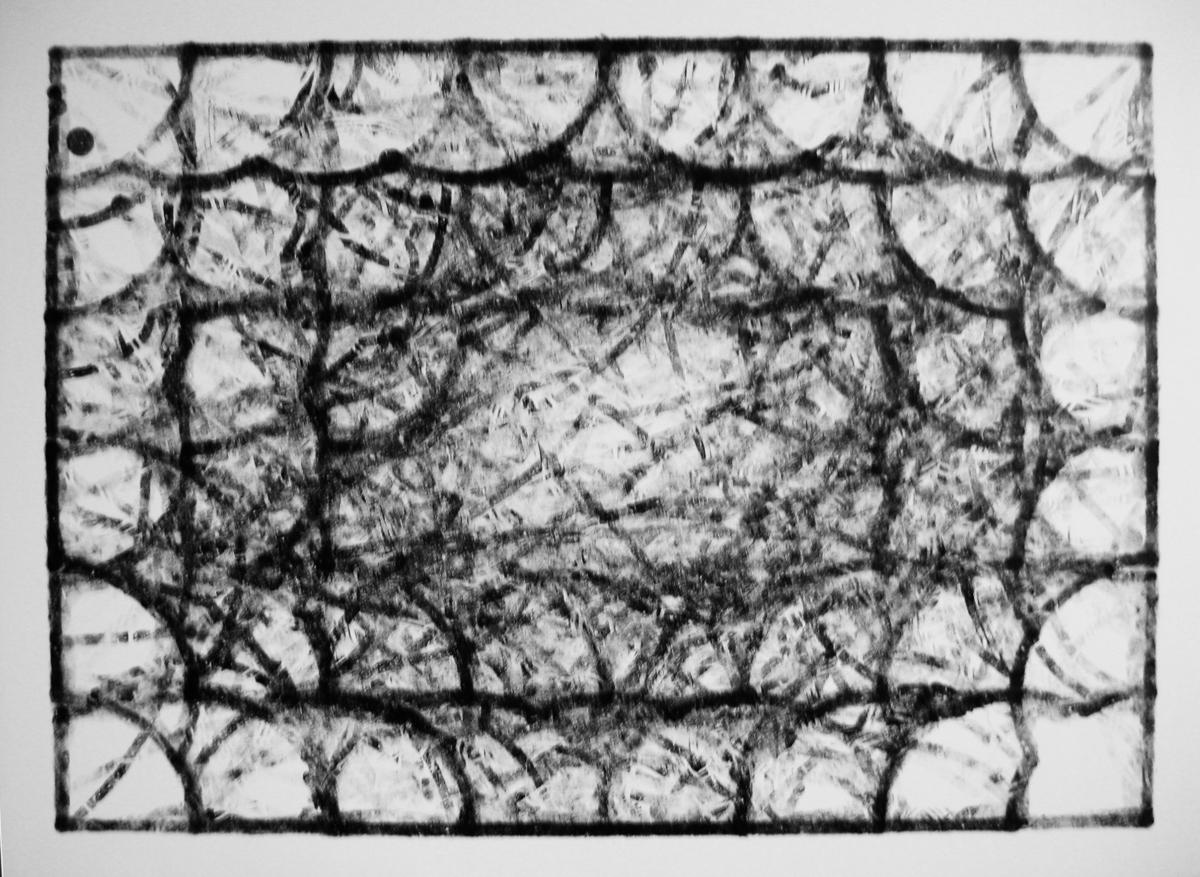

100 X 60 cm

100 X 60 cm

100 X 60 cm

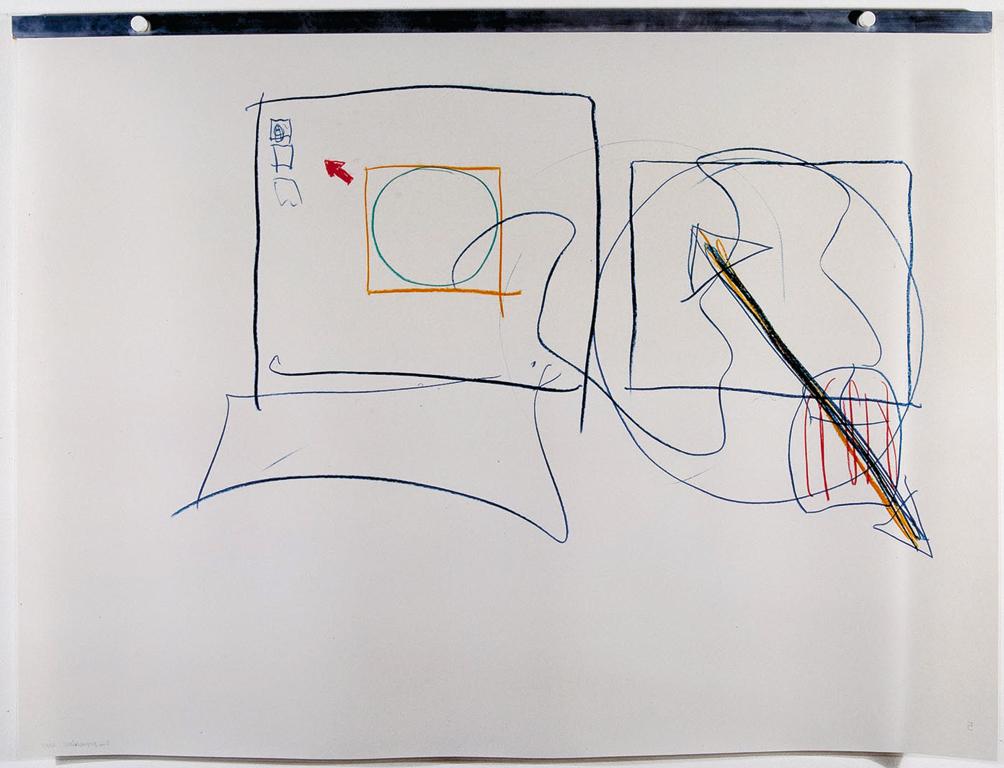

Pastel sur papier plastifié, 4 x (100 x 130 cm),

Collection Frac Bourgogne, Photographie François Lagarde

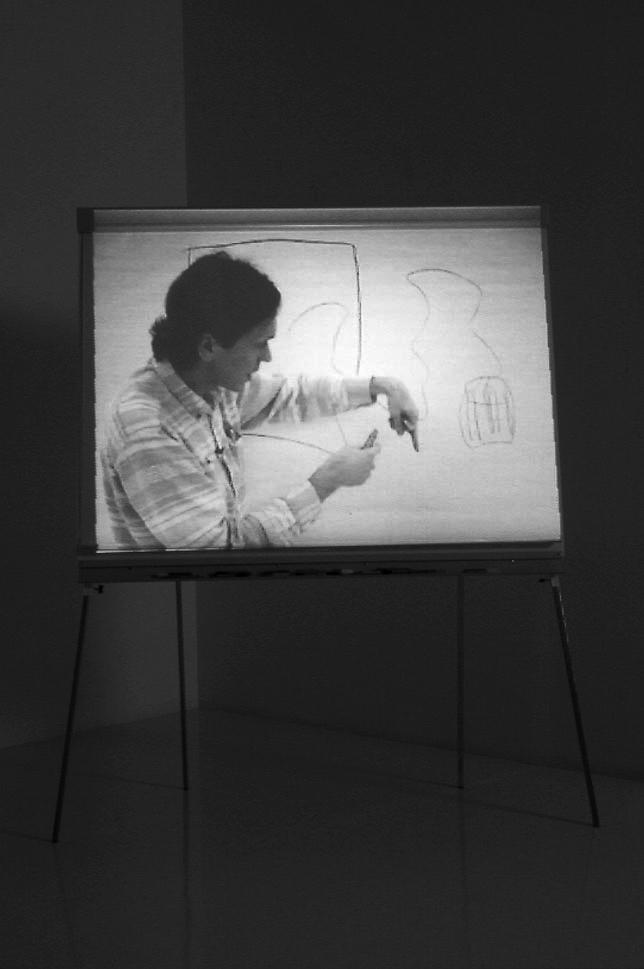

Installation vidéo

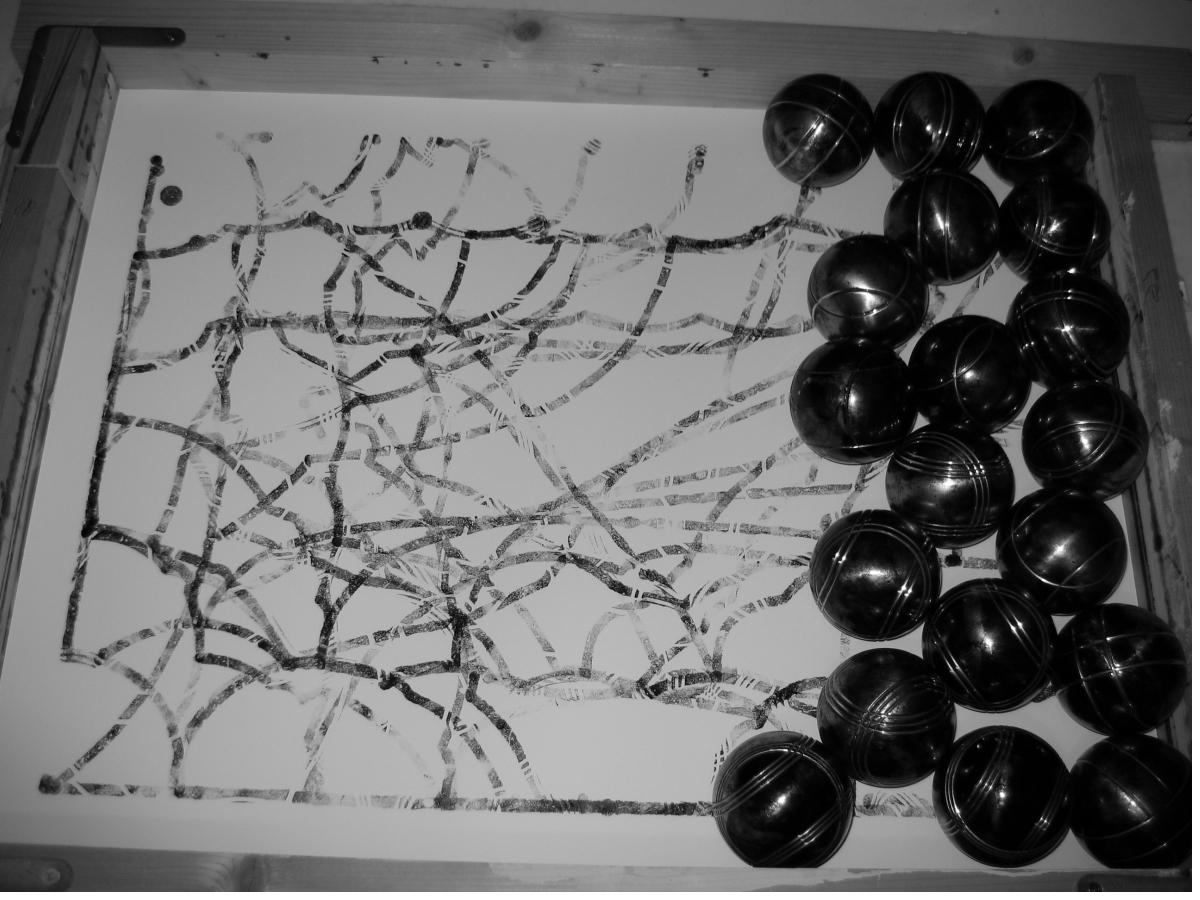

Boules de pétanques

Boules de pétanque - Vue du dispositif

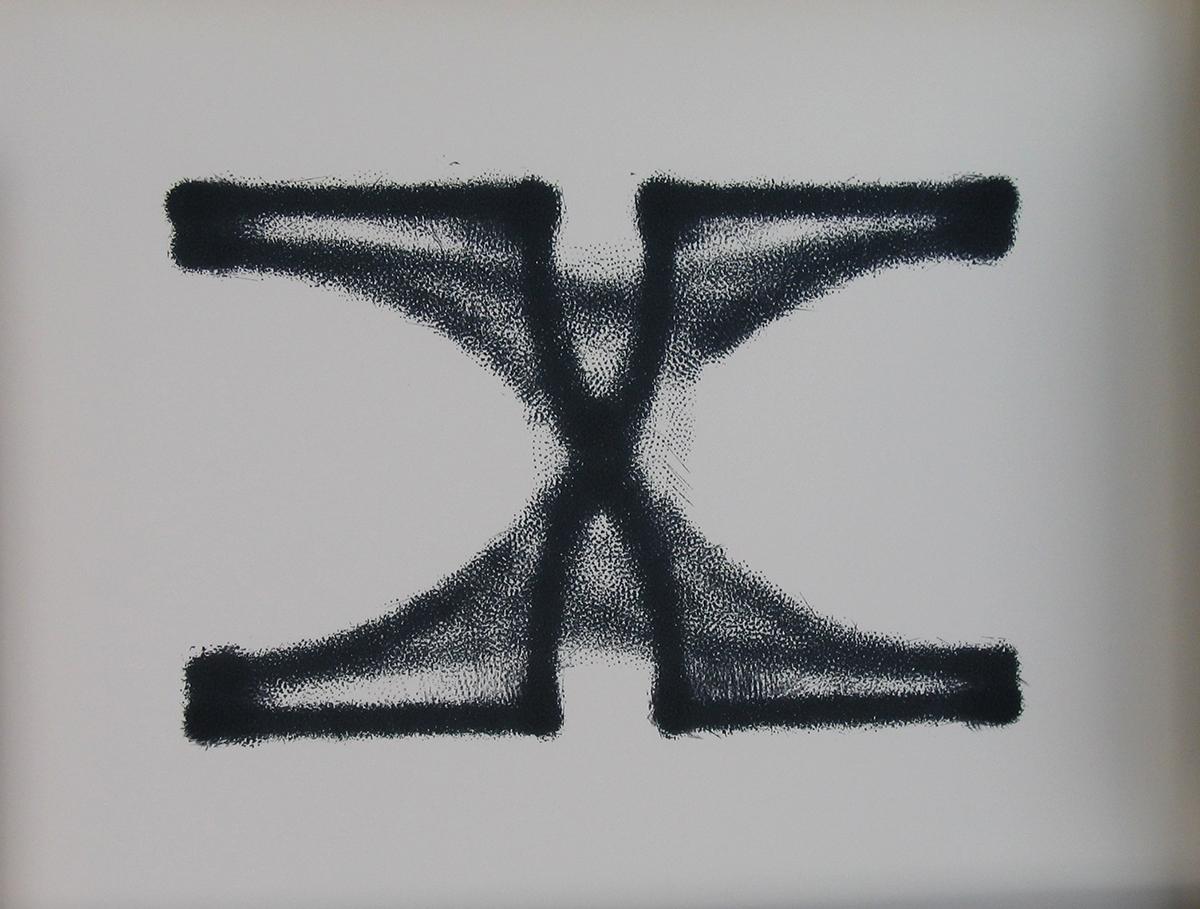

Ballon de basket