The Donald's Wor(l)ds

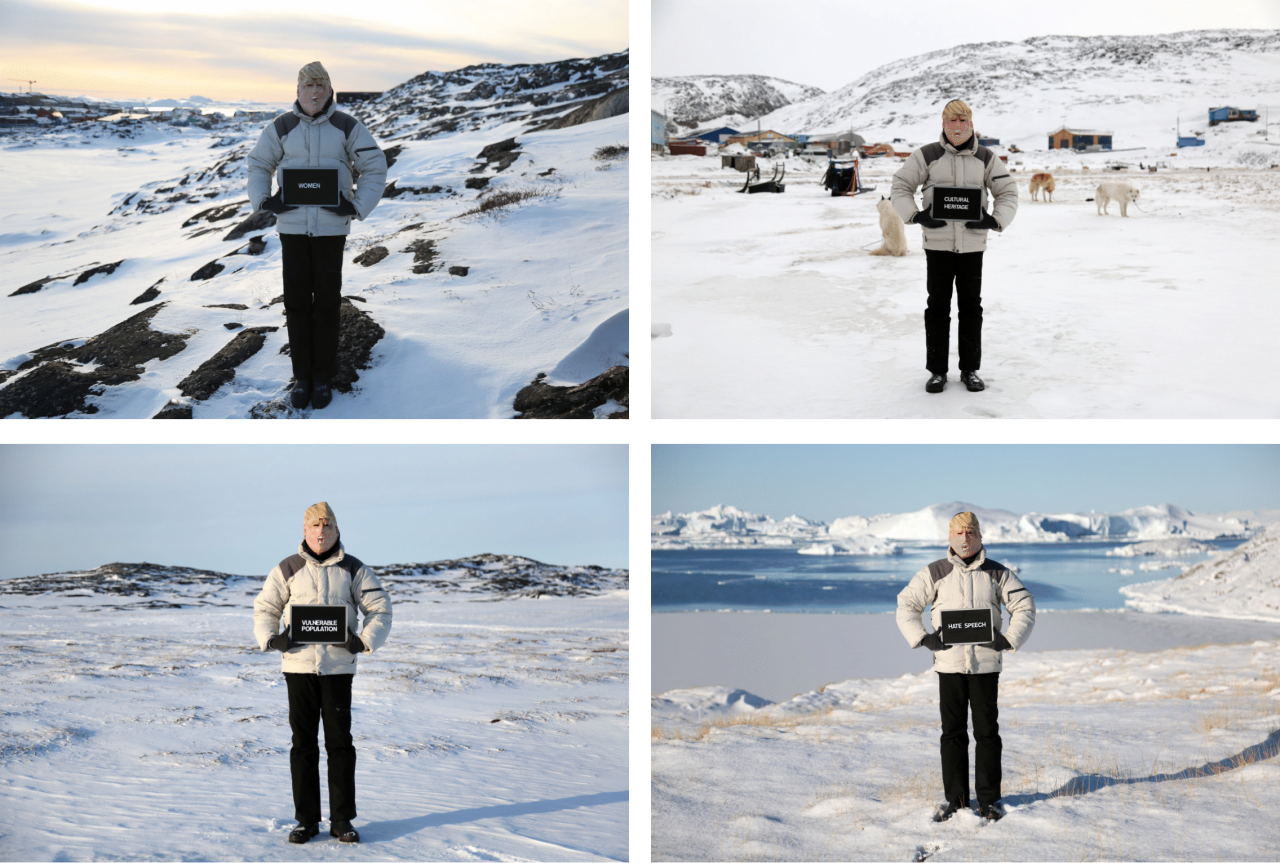

Julie Chaffort et Florian de la Salle sont rentré·es du Groenland en mars 2025 avec un ensemble de 163 photographies qui racontent avec humour mais pas sans poigne le monde selon Donald. Un monde ubuesque, agressif, où les mots et les paysages disparaissent. À la veille d’une première présentation publique à Bordeaux de The Donald’s Wor(l)ds, il et elle prennent la parole pour dire l’urgence d’une situation qui nous concerne tou·tes.

Quel était l'objet du voyage que vous avez fait au Groenland en mars 2025 ?

Julie Chaffort : J’y suis partie grâce à une bourse de l’adagp avec le projet de faire des repérages pour y réaliser un opéra autour des paysages en disparition. J’avais choisi d’aller à Ilulissat, où se trouve la baie de Disko surnommée « le paradis des icebergs ». Et j'ai proposé à Florian de m'accompagner.

Florian de la Salle : Le Pôle Nord, c'est quand même une destination assez improbable ! J’y suis allé sans projet précis, mais avec des envies. J’avais pris avec moi un kit lettreur que j'avais déjà utilisé pour une série de photos. Je m'étais dit que je referais peut-être quelque chose comme ça.

Il y avait des incertitudes et il y a eu quelques imprévus…

J.C : En effet ! En mars, il y a énormément de tempêtes au dessus du Groenland, ce qui perturbe le traffic aérien. À l’aller, on est resté bloqué deux jours à Reykjavik, sans savoir quand on repartirait. Et on est resté quatre jours de plus que prévu à Ilulissat, ce qui nous a permis de finaliser la série de photos qui est devenue plus tard The Donald’s Wor(l)ds.

Série de 163 photographies

Quelles ont été les étapes qui vous ont conduit à revenir en France avec cet ensemble de 163 images ?

F.d.l.S : À ce moment-là, Trump venait de faire un discours comme quoi le Groenland deviendrait américain par la force ou en passant un deal. On s’apprêtait à aller dans un pays qui se trouvait agressé par un autre. C’était une situation assez étonnante.

J.C : Florian a acheté deux masques de Donald dans un magasin de farces et attrapes pendant qu’on attendait à Reykjavik. Moi, je n’étais pas vraiment emballée. Je n’avais pas très envie qu’on emmène cette tête avec nous, que ça nous gâche en quelque sorte notre voyage.

F.d.l.S : C'est drôle parce que je n’entre jamais dans ce genre de magasin. Je les fuis même, contrairement à Julie qui s’en amuse. Mais finalement, c’est moi qui suis sorti avec quelque chose.

J.C : Florian pensait que ça serait bien de se prendre en photo avec au Groenland mais il nous manquait un truc. On avait entendu parler des mots interdits mais sans avoir vu la liste. Une fois au Groenland, je les ai découverts sur le site du New York Times. Ça été le déclic. Avec le kit lettreur, c’était parfait.

F.d.l.S : Cette menace de colonisation d’un pays qui essaie de se libérer du Danemark, cette liste de mots imposée par les États-Unis, sans parler de la crise climatique dont on voit les effets sur place (en une nuit, la température est passée de - 20 à + 5°)… Tout d’un coup, le Groenland, c'était tous les problèmes du monde concentrés au même endroit.

J.C : On a commencé la série dans l'arrière-cour du musée d’Ilulisat, un lieu improbable, cheap, très triste. Il venait de fermer quand on est arrivé alors on s’est posé là, à boire un thé, et on a commencé à s’amuser en regardant la liste. On avait vue sur le port et la baie de Disko, qu’on a décidé de rebaptiser golfe du Mexique…

F.d.l.S : C'était notre première photo et c’est là que toute la question du cadrage s’est jouée. On a fait plein de tests avant de faire des choix et de trouver ce protocole : un mot, un paysage.

Photo : © Julie Chaffort

J.C : La liste est immense et les mots interdits sont tellement énormes que c'est compliqué d'y ajouter une intention sur le fond, en jouant avec le décor par exemple. Donc on s'est dit qu'il fallait mieux qu'on suive l’ordre alphabétique, en partant du début de la liste.

F.d.l.S : On choisissait d’abord un paysage et un cadre, puis on découvrait le mot qu'on allait y mettre. Il y a des mots ou des abréviations que l’on ne comprenait pas mais on faisait tout de même la photo. il y a parfois eu des heureux hasards. Comme avec le mot « BIPOC » qui évoque les minorités de couleurs (Black, Indigenous, and People Of Colour). La photo montre Trump sur le toit d’une école, et en-dessous sur le sol, plein de lettres de toutes les couleurs.

Vous refusiez d'illustrer ces mots ou d'être dans une forme d’allégorie ?

J.C : Oui, pour éviter d’ajouter un jugement ou une pensée au mot lui-même. Il faut être un peu neutre avec des mots aussi énormes que « Black », « gender », « women » ou « racist ».

Mais il y a eu quelques exceptions. Par exemple, pour « men who have sex with men », on est tombé devant ce graffiti de Snoop Dog. On s'est dit qu’il fallait absolument qu'on montre ce mot à cet endroit. De même pour la photo avec « people + uterus » où l’on voit le graffiti d’un sexe masculin. Les graffitis sont rares à Ilulissat, on avait envie de les donner à voir. Et on se l'est permis, parce que c'était drôle. Sinon tout était trop sérieux, trop lourd.

Est-ce habituel pour vous de travailler ainsi, en réaction à une actualité, politique en l’occurrence ?

J.C : Je n'ai pas du tout un travail de revendication politique. C’est la première fois que je fonctionne ainsi grâce à notre entrain commun. Et aussi parce qu'il y a du burlesque dans tout cela et qu’on s'est amusé à le faire.

F.d.l.S : C'est pareil pour moi. Il fallait que je trouve un certain plaisir à faire ces photos. C'était aussi une manière de se réapproprier ce sujet et les questions que ça nous pose. Au même moment, Trump expliquait aux Européen·nes que cette liste de mots les concernait également parce que s'il·elles voulaient publier ou intervenir dans des colloques scientifiques américains, il fallait qu'il·elles se plient à ces règles. Nous vivons dans un monde avec des guerres un peu partout, des tensions énormes. Au Groenland, on se trouvait dans un pays menacé d’être annexé. C'était une manière pour nous de relâcher la pression, de déjouer le truc sans rajouter quelque chose d'encore plus dur.

Quelles attentes avez-vous en diffusant ces photos ? Quelles réactions comptez-vous provoquer ?

J.C : Beaucoup de personnes autour de nous ne connaissaient pas cette histoire. C’était important pour moi de faire ces photos pour que les gens prennent conscience de la situation. On espère qu’ils seront curieux, se renseignent et se disent que tout ça nous pend au nez. C'est d’ailleurs pour ça qu'on a voulu diffuser les images rapidement, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe.

F.d.l.S : C’est déjà l’actualité en France avec certaines décisions politiques prises contre la culture, avec les budgets qui baissent dans les domaines de la création artistique ou de la recherche scientifique. On voit bien que, parmi nos décisionnaires politiques, il y en a qui ont comme modèle Trump et Musk. Des centres d'art sont mis à mal par des partis d'extrême droite qui jusque-là tenaient des discours haineux mais qui maintenant censurent, empêchent ou annulent l’allocation de budgets.

J.C : C’est toute la question de la liberté d'expression. Comment peut-on supprimer d’un texte les mots « femme », « égalité » ou « noir » ? Le masque de Donald, comme les mots ou les paysages qui sont en train de disparaître derrière, c’est ubuesque.

Au moment où nous nous parlons, vous commencez à installer les photos dans et sur la façade de la Fabrique Pola. Pourriez-vous nous parler de la forme que c’est en train de prendre ?

J.C : C’est plus un geste artistique et politique qu'une exposition de photos. On a décidé que ces images seraient imprimées en dos bleu et en grand format, comme une campagne d’affichage faite pour être vue par le grand public. C'est pour ça qu'il y a une très grande bâche sur la façade extérieure. À l’intérieur, l’idée est que Donald soit quasi à l’échelle 1, qu'il nous fasse face pour mieux prendre l'ampleur du personnage, du mot et du paysage. Qu'on y soit confronté physiquement. Dans une salle attenante, on découvrira un diaporama des 163 images diffusées avec le son des hurlements de chiens de traîneau qui envahissait en permanence la ville d’Ilulissat. Il y aura enfin quatre journaux en consultation contenant chacun une quarantaine de photos de la série. On va essayer que ce soit le plus éloquent possible. C'est un cri, un coup de gueule.

Photo : © Julie Chaffort

F.d.l.S : On a choisi les mots en fonction du lieu de diffusion. Sur la bâche située en façade de la Fabrique Pola, on peut lire « at risk » pour alerter les passant·es. À l’intérieur, il y aura une photo avec « cultural heritage », ce qui fait sens dans un lieu comme Pola où l’on se questionne sur notre culture, d’où l’on vient, où l’on va. Au Crac 19 de Montbéliard, où une photo en grand format sera montrée au même moment, le mot choisi sera « historically » parce que le centre d’art fête cette année ses 30 ans. Idem à Poitiers où, à l’espace Mendès France, nous avons choisi des mots autour de la science tel que « clean energy ». À la fanzinothèque, ce sont des mots plus provocateurs comme « sex » ou « prostitute ». À l’Artothèque, ce sera « Black », « women» ou encore « traumatic ».

Photo : © Julie Chaffort

En quoi est-ce important pour vous de passer par des formes imprimées ?

J.C : C'est important que les gens soient confrontés directement et de manière physique à ces photographies, parce qu'on passe très vite sur les images aujourd’hui. Si nous avions eu plus de moyens, nous aurions aimé imprimer toutes ces images par centaines, en couleur, au format A3, pour que les gens repartent avec et puissent les afficher chez eux ou dans la rue.

F.d.l.S : Les images qui circulent essentiellement via nos smartphones aujourd’hui, est-ce qu’elles existent vraiment ? Ce qu’elles montrent nous semble toujours un peu loin. En tant que sculpteur, je reste attaché à la physicalité des choses. Tout ça existe : on veut vraiment faire disparaître ces mots, on est vraiment en train de laisser disparaître ces paysages.