Valérie Horwitz

Le mien, le tien, le sien

Le travail de Valérie Horwitz semble prendre naissance dans une faille, pour venir ensuite se loger dans des interstices. Ni tout à fait pareille, ni tout à fait la même, sa pratique serait une incarnation de « l'entre », entre chien et loup, entre clair et obscur ou encore entre vies intérieures et extérieures. De forces, nombreuses, aussi il est question, se déclinant selon les motifs et les rapports entre espaces physiques et psychiques. La contrainte qui sous-tend la force est vibratoire dans le travail de l'image qu'elle déploie : enfermement du corps, incarcération, déterminismes sociaux, il y a là, à chaque fois, une tentative de révéler l'invisible ou au contraire, de piéger l'existence pour qu'elle se fasse voir. Entendons « produire de la contre-information dans le sens où elle lutterait contre des mots d'ordre ».

Héritages sociaux, traumas intimes, la photographie chez Valérie Horwitz est un moyen formel mais aussi un témoin anthropologique. Et toute son oeuvre paraît prévoir de brouiller systématiquement les pistes entre ces deux là. Si la méthode protocolaire, méthodologique, empruntée aux sciences sociales, agit comme base, la sensualité, le mouvement sont les empreintes d'une odyssée de l'enfermement.

Comme la photographie viendrait par exemple avec le film 5 Years (an interval) 2018, juguler la maladie, la capturer, la saisir dans un cadre comme on observerait une espèce sous les lames d'un microscope, elle devient en même temps ce paysage buriné, atrophié et écorché hurlant « l'impermanence des choses ». Traquer la maladie comme une bête, comme le mal progresse à couvert, le corps, tronqué, enlevé à son image, habite maintenant et ici-même une demeure des ombres. Entre pénombre et naturalité, une main tendue dans l'espace vide revient comme un leitmotiv : main qui soigne, main qui retire ? Elle s'échange à l'image une végétation vivace et foisonnante. Les images se télescopent.

Frappée par un diagnostic médical en 2009 qui la contraint un temps à une vie d'isolement, l'artiste enregistre son réel dans un face à face avec son corps. Non pas toujours vraiment le corps mais la présence du corps suggéré par un objet : une chaise ici, un corps disparu plus loin, enlevé, retiré à lui-même. Le film construit en diaporama produit alors des ersatz de corps vagues, des lignes de vie aux tons bleutés qu'il s'agit d'enregistrer, de continuer à contenir. Pensée en installation, la projection du film souhaite confiner à l'intime en ne proposant qu'un seul et unique fauteuil.

Tant que « la mémoire se bâtit sur la blessure » comme le pensait Derrida, la douleur permet cet état au monde qui nous conduit à ressentir le vivant dans une perméabilité d'environnements. En 2018, c'est une série d'images qui vient cristalliser les traces du diagnostic ; « un médicament intoxique l'organisme et la maladie s'enflamme » écrit-elle. Ces autoportraits servent de liant pour entrer en contact avec les spécialistes de l'Hôpital de la Salpêtrière. Une seule image résistera in fine et mettra à l'épreuve mêmement un propos et la radicalité d'une pratique qui s'affirme. Le dos, seul, dépouillé de tous ses membres met en lumière des stigmates dans une quasi abstraction.

Si l'artiste use du médium quotidiennement depuis 2009, elle a décidé de ne pas choisir : prises de vue, images d'archives, écriture poétique, à chaque fois, c'est au projet de déterminer ses besoins et spécificités formels.

Pour Peines mineures, l'espace contraint est soumis à d'autres règles. Dans le quartier de détention pour femmes des Baumettes de Marseille, un dialogue dresse des portraits habités par l'enfermement. Privées de leur liberté, soumises par l'espace, ces femmes laissent peu à peu la parole se dérober. L'attente d'abord, puis l'appareil déclenche, précise-t-elle.

Ici, le premier volet Des prisons, des femmes enregistrent des mouvements chorégraphiques en noir et blanc. L'idée de suspension contenue dans ces images exhorte ces jeunes filles à lâcher, à décoller du sol qui les attèle. Ça courbe, ça tombe, ça flanche. La force ressentie appuie le rapport des corps entre eux, la distance entre l'artiste et les détenues, entre le dehors et le dedans, entre le corps libre et celui enfermé dans un espace carcéral. Un fluide traverse, passe par la parole, par le regard puis dans une sorte de continuité, par le mouvement du corps.

Jouer des figures, se montrer sans se faire voir, masquer son identité, dissimuler le visage, presque toujours. Comme si la pensée n'avait plus lieu d'être, plus que le corps, le corps qui ne ressent plus ni ne commande, plus la tête, plus l'être mais l'anonymat en double peine. Dans le travail de Valérie Horwitz, le regard n'est jamais traversant ou direct; il résiste. Peut être hésite-t-il.

C'est en 2017 que l'artiste entre en prison pour la première fois. À l'occasion d'ateliers avec des hommes et sur une invitation du Frac Sud, elle poursuivra ensuite durant trois ans l'expérience mais cette fois auprès de femmes et mineures des Baumettes. Enfermées dans des cages, ici fenêtres, la contrainte est rude. La force vitale qu'il faut, l'enjeu graphique des lignes, le sens de cette existence entre parenthèses impulsent des rebords impossibles à définir. Ce sont bien des espaces invisibles a priori que l'on cherche à nous faire voir à travers des meurtrières. Un lieu infime depuis lequel percevoir la peine. Si la pose est choisie par elles, à l'image, l'enfermement ricoche sur lui-même.

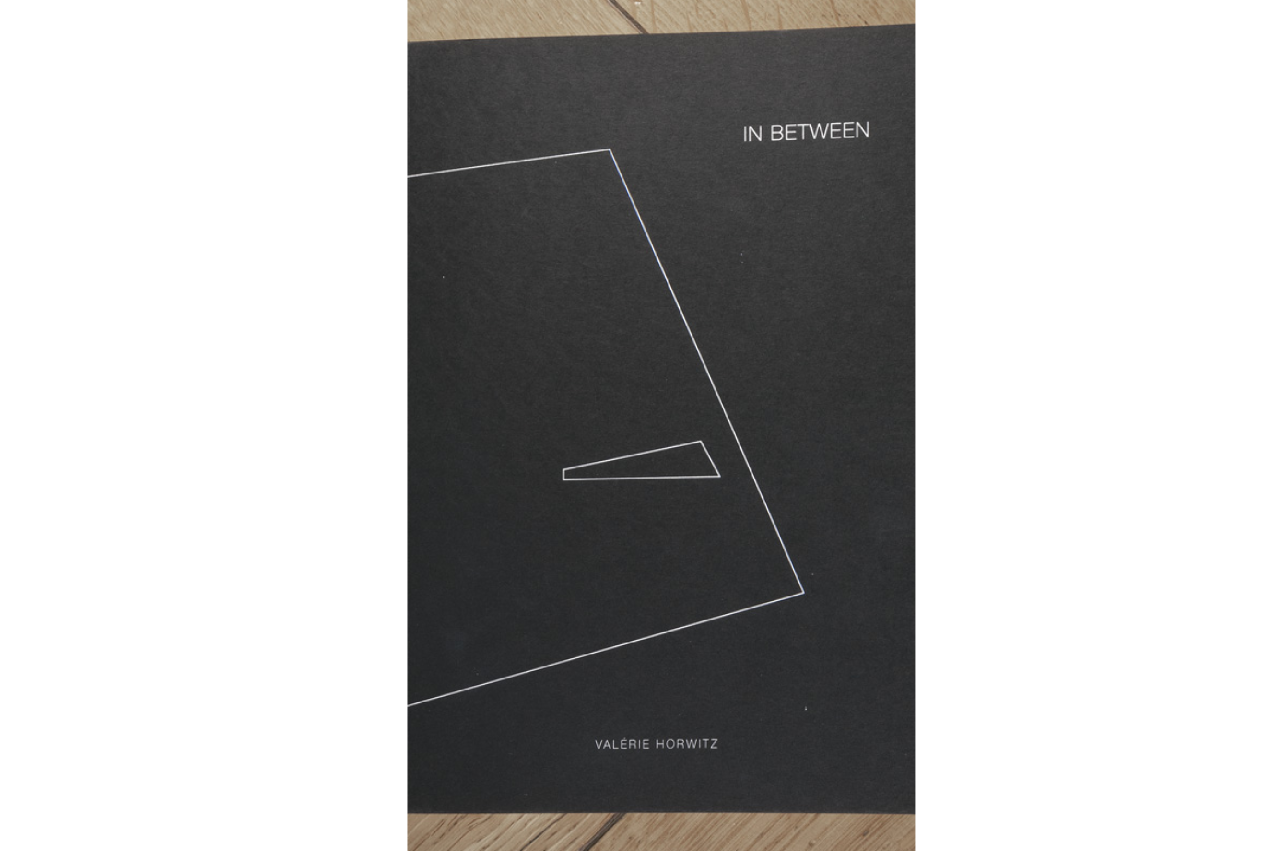

Mais un autre se crée en parallèle avec les paroles des filles, celui de l'écriture poétique. Elle permet dans un agencement graphique de passer d'un côté à l'autre de la frontière. La publication In Between (2022) réunissant textes et clichés noir et blanc parle de cette ligne qui parvient à sortir de son mutisme. Selon un lien contigu ou de deux réalités distinctes, il s'agit là de mettre « en relation de multiples singularités, nous dit l'artiste, car il n'y a pas une réalité mais des perceptions du réel, des flux fictionnels mis sous le sceau d'un discours objecté du pouvoir ; des fictions en frictions avec le réel. »

Mais le mouvement régénère son impétuosité avec Métamorphose. L'absolue nécessité des forces à agir, à faire riper le réel. On pense à l'image bafouée d'emblée, bougée, aux tourbillons gestuels d'un Francis Bacon ou d'un Antoine D'Agata et aux vertiges de Robert Longo. La couleur avec au centre un mirage, cénesthésie parmi toutes qui se mettent à jouer leurs propres scènes rythmiques. On pourrait voir dans ces figures absorbées par le tissu une métaphore de l'informe, un Rorschach en puissance ou encore un insecte à la terminologie indécise. On pense aussi à la danse serpentine de Loïe Fuller dans une variation infinie de polychromie affolante. Pliures, dé-pliures, décomposition puis recomposition, les lignes révèlent, la couleur souligne, fait péter le formel au profit d'une pure apparition. C'est aérien et solide, esthétique et prodigieusement libre. Ce que les récents anthotypes réalisés à partir des portraits de jeunes filles suggèrent aussi dans un jeu étendu où l'oeuvre balance entre révélation vitale et dissimulation nécessaire à la survie.

Un autre jeu du silence s'est glissé dans le projet de La Muette entamée en 2017. Construit en 1934, et après avoir été camp de prisonniers et d'internement, le bâtiment éponyme est le seul à être encore aujourd'hui habité. Espaces sociaux, barres, lieu de vie, de vide et de contraintes, le portrait photographique d'un des premiers grands ensembles français souligne en creux que cette Muette tient bien à le rester. Rien ne sort de cette cité HLM ; c'est doublement un mur. Les archives n'en disant pas plus, il ne reste plus qu'à juxtaposer relevés des lieux déserts et images d'archives. En mêlant différentes natures d'images dans une monstration effeuillée et en superposant ces silences aux absences, la série cherche avant tout à mettre en exergue la marginalisation supplémentaire enjointe à ces classes populaires auxquelles on n'accorde aucune voix. « Faire avec » reste toujours le premier déclencheur chez l'artiste. La collaboration, à l'origine de tous projets, constitue le geste premier à un rebond des formes, tant que celles-ci participent continuellement à la création d'espaces de liberté.

45 photographies.

Installation à dimensions variables : salle de projection pour une personne, écran de dimensions variables,

un fauteuil et un casque anti-bruit

© Valérie Horwitz

45 photographies.

Installation à dimensions variables : salle de projection pour une personne,

écran de dimensions variables, un fauteuil et un casque anti-bruit

© Valérie Horwitz

Tirage fine art 133 x 200 cm sur papier mat

© Valérie Horwitz

11 photographies - images extraites de la série In Between, 2017-2019.

© Valérie Horwitz

30 photograhies © Valérie Horwitz