Pascal Poulain

Pascal Poulain - La réciproque des corps ; le sien, les nôtres

Une société se lit davantage sur

ses marges qu’en son centre

(Eduardo Grendi)

Au moment où je découvrais Cube, un diptyque récent de Pascal Poulain, les références implicites au white cube m’ont remémoré le texte « Notes sur l’espace de la galerie » de Brian O’Doherty qui est à l’origine de cette expression. Depuis sa parution en 1976, c’est l’une des notions les plus utilisées dans le monde de l’art, comme le rappelle Patricia Falguière dans la préface de l’édition française des textes de l’auteur1. O’Doherty dresse une critique de la pseudo-innocence du « cube blanc », expression qui lui sert à décrire l’espace d’exposition de la galerie et du musée, et qui isole les œuvres du monde dans un espace aseptisé, hermétique, à l’arrogante stérilité. L’idéologie qui y préside est celle propre aux valeurs de Clement Greenberg, le théoricien et promoteur de la peinture abstraite dans les années 1950 aux État-Unis. En plus de n’être absolument pas neutre mais rempli de prérequis, l’espace de la galerie est un espace idéalisé dont la fonction est de préserver l’autonomie des œuvres, de les sacraliser et d’en permettre la vente.

Je vais essayer, dans les lignes qui suivent, de suivre ce premier appel critique pour entrer dans le travail de Pascal Poulain et tenter de cerner à quel type d’exposition il s’intéresse, quels registres de l’exposition il met en œuvre et comment le regardeur est à son tour interpellé par ce que met l’artiste en place dans ses propres expositions. Sachant que pour lui, le terme « exposition » est déjà au départ chargé d’histoires conflictuelles.

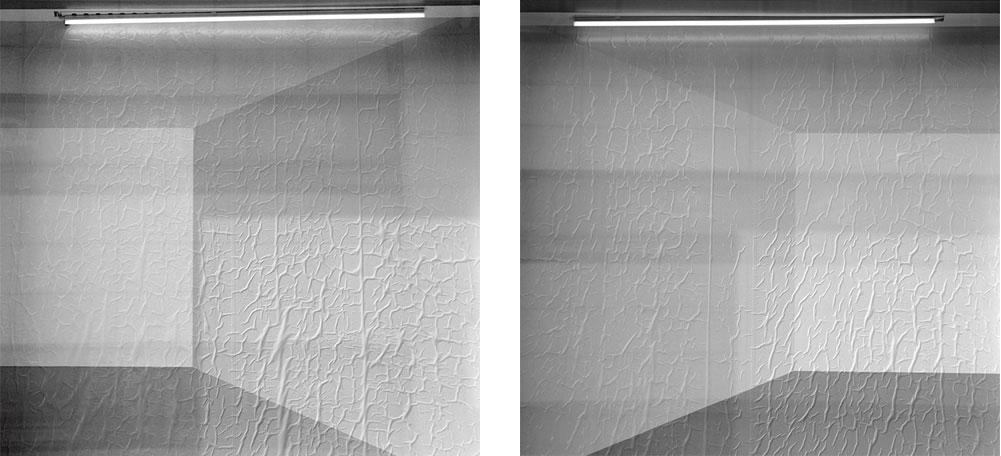

Cube, 2017

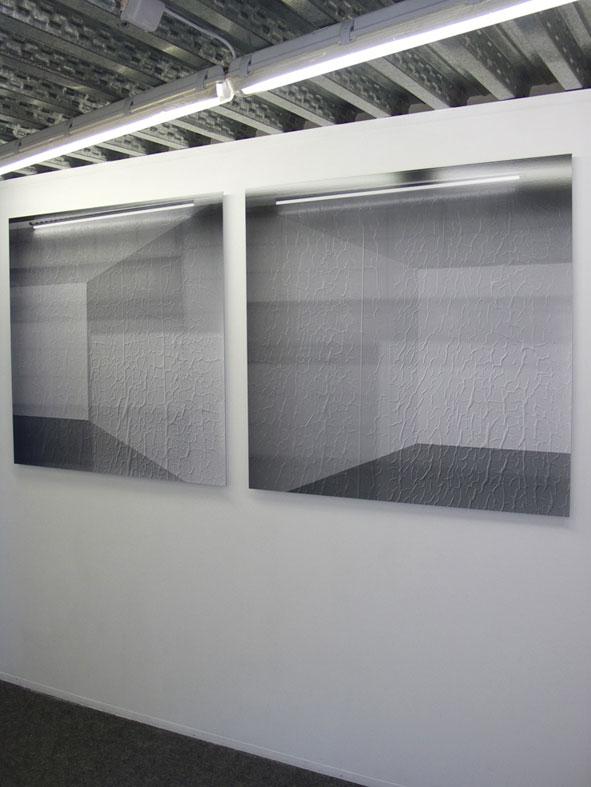

La représentation du travail de Pascal Poulain sur le site de Documents d’artistes regroupe ce qu’il appelle « des corpus de photographies ». Dans celui intitulé « Geography Expert History Freak », il y a Cube, un diptyque de 2017 qui présente deux points de vue sur l’intérieur d’une salle vide. Ce pourrait être la photographie d’un espace d’exposition, mais tout permet d’en douter : d’une part la nature graphique de cette image relève plus du dessin ou d’une représentation d’un espace, et d’autre part, la multitude de bulles d’air qui animent la surface permet d’identifier qu’il s’agit d’un mur sur lequel a été collée une affiche représentant un espace vide en trois dimensions. Ce diptyque nécessite un déchiffrement plus poussé car les deux néons que l’on identifie au départ comme fixés au plafond ne font pas partie de la surface du poster : aucune bulle d’air ne s’est formée dessus, ils sont dans un autre espace, décollés du mur et éclairent le poster gondolé. Un décryptage un peu plus poussé encore permet de comprendre qu’il y a vraisemblablement une vitre devant le poster car des ombres animent la surface du diptyque, des reflets venant de l’espace situé derrière celui qui a pris la photo. Il existe une photographie de Cube installé dans un espace d’exposition – Pascal Poulain prend régulièrement ce type de vues d’expositions pour montrer la mise en espace de ses images. Et en l’occurrence, le diptyque se trouve devant deux néons dans un espace d’exposition. Le regardeur est ainsi dans une position quasi symétrique à celle du photographe lorsqu’il a appuyé sur le déclencheur.

Une des clés de compréhension du travail de Pascal Poulain vient d’être énoncée. Car si l’on généralise à partir de l’expérience de lecture de Cube, il est tentant d’avancer que celui-ci porte à notre regard une réflexion sur notre rapport aux différents registres de l’exposition, et il est même tentant d’y voir une réflexion sur les stratégies de séduction que la société dans son ensemble met en œuvre aujourd’hui. Un travail qui, en retour, interpelle le spectateur sur sa propre façon de regarder des images, à travers la manière dont l’artiste expose et met en espace les photographies.

Mais ce n’est pas un travail qui concerne l’espace d’exposition de l’art strico sensus qu’analysait O’Doherty. D’ailleurs Cube n’a pas été fait dans une galerie ou un musée, c’est un panneau d’affichage trouvé dans une ville dont l’artiste a photographié deux détails, laissant hors champ le message publicitaire. Les espaces d’expositions auxquels il s’intéresse ne sont pas clos, ce sont ceux, en plein air, où le prêt-à-penser se donne à voir : les espaces urbains ou ruraux, les espaces promotionnels ou les showrooms à l’échelle du paysage, l’espace public, l’architecture contemporaine, etc. où se trouvent déployées aujourd’hui, avec force et fracas, de multiples stratégies d’exposition et de séduction. Alors pourquoi convoquer l’analyse de Brian O’Doherty ? Car en vingt-cinq ans, tout a contribué à faire que ce qui est visé dans « Inside the White Cube » soit maintenant « outside ». La surface neutre, les discours et les prérequis, la stratégie de design et la marchandisation omniprésentes. Le modèle que Clement Greenberg et consorts ont réussi à imposer au monde entier concernant l’intérieur de la galerie et le musée, c’est Franck Gehry qui a réussi – de Guggenheim–Bilbao à Vuitton–Paris – à l’imposer tout d’abord à l’enveloppe des musées contemporains, pour ensuite contaminer la ville et la société dans son entier.

Face aux images

Ces stratégies se sont en effet répandues au point d’être aujourd’hui présentes partout. Giorgio Agamben lorsqu’il décrit, après Foucault, ce qu’est un « dispositif », parle de son caractère éminemment négatif et oppresseur : « ces assemblages hétérogènes et dominateurs, dispositions spatiales, discours, institutions, pratiques, outils, lois, etc., dont le but est de gérer, de gouverner, de contrôler et d’orienter – en un sens qui se veut utile – les comportements, les gestes et les pensées des hommes2 ». Il dénonce le régime de la contrainte et de l’assujettissement à des identités et des subjectivités extérieures et factices.

Les parcs d’attraction, les showrooms et les expositions universelles correspondent clairement à cette définition ; pour ce qui est de la ville et de l’architecture contemporaine, c’est un peu moins évident, mais comme l’écrit Patrick Marcolini à propos de la psychogéographie chez les situationnistes :

« Au lieu d’inventer ses fins spécifiques, de véhiculer son contenu propre, le déplacement en ville, en tant qu’il est soumis à la rationalisation technique et économique, se voit fixer pour objectif une destination précise correspondant à l’activité qui doit y être exercée. (…) La ville en tant qu’elle est soumise au codage capitaliste n’est donc qu’une surface abstraite sur laquelle se déplacent en permanence des flux, que ces flux soient composés de marchandises ou d’êtres humains. (…)

À l’abstraction de cet espace quantifié sur lequel glissent des flux d’objets dont toutes les qualités sont subsumées sous la catégorie de l’utilité, correspond la rationalisation abstraite des modes de pensée qui se sont développés en liaison avec l’essor du capitalisme et de l’industrie3 » (…)

Il suffit de regarder les photographies de Pascal Poulain pour s’en convaincre.

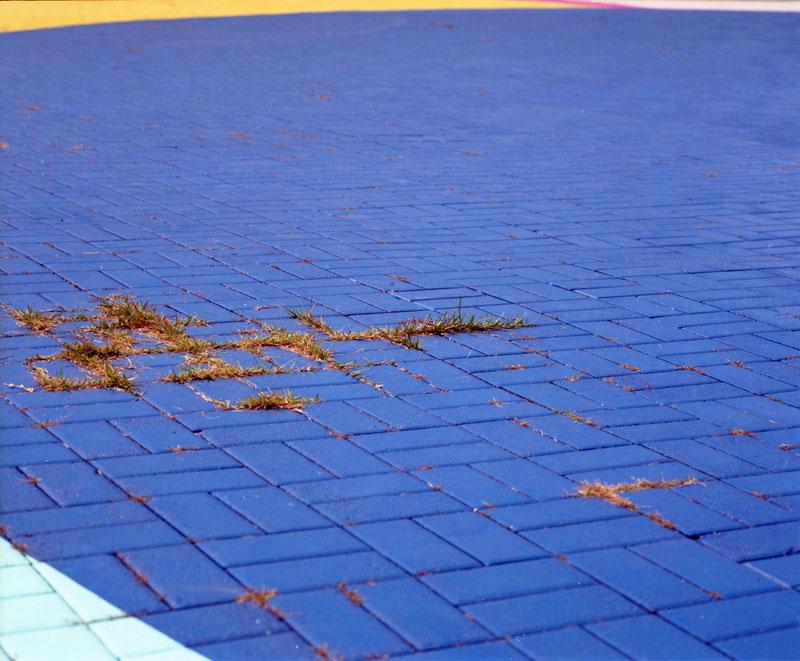

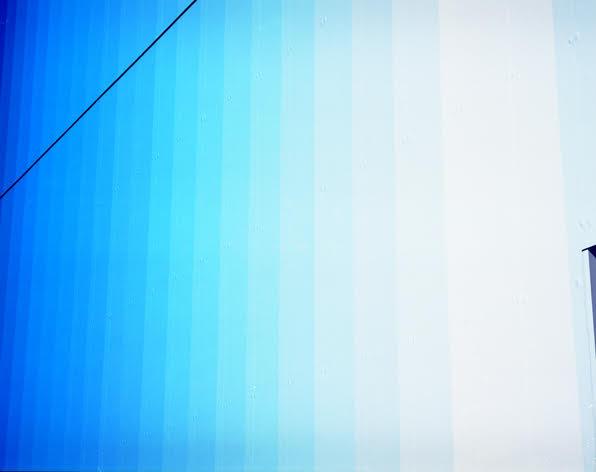

L’artiste va en effet chercher la confrontation, il fait face, il cherche à tenir tête. Il choisit minutieusement différents types de lieux dans lesquels il va faire des photographies. Les situationnistes utilisaient le terme de « spectacle », Pascal Poulain utilise celui d’« image » : un showroom pour des panneaux de signalétique ou pour du mobilier de cimetière, où les dispositions des espaces et des objets ne répondent aucunement à leur fonction première mais à un objectif commercial clair ; une exposition universelle (Milan et Shanghaï) ou une foire internationale de jardins (Hambourg et Copenhague), où fleurissent des pavillons nationaux, autant de discours transformés en espaces ; un parc d’attraction comme le Puy du Fou, Santosa, Tokyo Disney Sea Resort's, où le piège est organisé de telle façon que le public ne peut résister et se fait « prendre ». Et évidemment, Shanghaï, Dubaï, Singapour, Tokyo, Bangkok, New York, Rotterdam, Almere, Seoul, Osaka, Berlin : où l’architecture-image se donne à voir et devient une vitrine et un argument dans la lutte concurrentielle que se livrent les villes tout autour de la planète : « je regarde ce qui fait image et je fais des photographies. Dans mon travail, il n’y a jamais d’images au sens large mais des photographies qui s’interposent à des images imposées.4 »

Pascal Poulain va à la marge. Il se méfie de tout ce qui est photogénique ou exotique, il photographie les anomalies au détour des rouages bien huilés du dispositif auquel il tente de faire face. Il s’intéresse à ce qui pourrait sembler anecdotique et pourrait faire siens les mots de Carlo Ginzburg : « J’ai une tendance à analyser des anomalies car je pense que les anomalies, du point de vue cognitif, sont plus riches que les normes. Parce que la norme ne peut pas inclure toutes les violations qui lui sont faites, tandis que les anomalies incluent d’une façon inévitable, par définition, la norme.5 »

Avoir en tête cette idée d’anomalie « ginzburgienne » permet de regarder les photographies de Pascal Poulain (réparties sur vingt ans d’activité de l’artiste) et de déceler ce qu’il met en place pour résister aux dispositifs énoncés plus haut.

Le sien, les nôtres

Pascal Poulain, dont les photographies sont très sophistiquées en terme de cadrage, détient une force de persuasion plastique indéniable. Il est intéressant de noter que la performativité de la prise de vue est particulière pour lui (le cadrage recherché nécessite de trouver la position imposant un certain nombre de déplacements, d’allers-retours, de rehaussements ou abaissements du point de vue). Les stratégies de l’artiste face aux images omniprésentes concernent et sont inscrites dans son corps : se déplacer, partir en quête de ce qui pourra être intercalé entre l’objectif et le sujet, ou faire un pas de côté, attendre que le public se retire, que le théâtre se vide, prendre de la hauteur, etc. Elles peuvent aussi concerner les conditions météorologiques adéquates, lorsqu’elles estomperont les contrastes, apporteront une brume ou un rayon de soleil.

On l’a vu avec les deux néons de Cube qui mettent le regardeur et le photographe dans des positions symétriques, la galerie, le musée ou l’espace d’exposition sont des lieux où l’expérience du spectateur sera activée, et donc où elle pourra toucher, en actes, à une réflexion critique. Pascal Poulain pense constamment « exposition ». Au moment de ses recherches préliminaires, lorsqu’il choisit les lieux où il va aller, et sur internet en observant les villes évoluer grâce aux webcams qui « exposent » les chantiers de construction du monde entier. Au moment de la prise de vue. Au retour de ses voyages en uploadant ses photographies sur son site pascalpoulain.com qu’il assimile à son laboratoire. Et en créant les corpus livrés régulièrement à Documents d’artistes : « Je revisite tout le temps la chronologie de mon travail, d’une certaine manière je la reconsidère pour corriger ma production, par association, par déploiement, par déplacement. (…) À partir de 2010, il y a dans mon travail une sorte de réconciliation entre la pratique de la photographie et celle des dispositifs conçus pour l’exposition6 ». Que reste-t-il à l’artiste à une époque où tout fait image et où des photographies sont shootées partout et par tout le monde ? Dans cette situation enivrante, Pascal Poulain pense qu’il reste à l’artiste la pratique de l’espace. Car il s’agit de rendre malléable, transformable « ré architecturable » l’espace organisé des choses et donc des omniprésentes images-dispositifs. En ne s’y soumettant pas, en faisant un pas de côté, il adopte une attitude qui conditionne ses photographies à être montrées dans les espaces « réorganisés » eux aussi. Afin de pouvoir voir ses photographies, les corps vont devoir s’activer. L’expérience de ses photographies est ancrée dans une performativité réciproque des corps : le sien, les nôtres.

Les expositions du début des années 2000, réalisées à partir d’images dessinées par des publicitaires, sont des témoins précoces de ce type d’investigation : Pascal Poulain rendait ces images monumentales, elles prenaient corps en devenant des bas reliefs se lovaient dans l’espace de la galerie ou se retrouvaient dans un espace inapproprié. L’extraction de leur milieu d’origine et le changement d’échelle leur conférait un aspect doublement critique. Cette tendance à la performativité de ses mises en espace se confirme aujourd’hui dans les modalités d’exposition comme celle de Cube étudiée en début de texte ou Expanded Color où la prise de vue intègre en amont l’espace d’exposition et présente une surface colorée critique ; celle-ci englobe au final littéralement le visiteur et rappelle délicieusement les peintures du Color Field Painting.

Et ce n’est probablement pas un hasard si Pascal Poulain fait ici référence, justement, au type de peinture formaliste visée dans la critique du white cube de Brian O’Doherty.

Notes :

1. Falguière Patricia, À plus d’un titre, In O’Doherty Brian, White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie, JRP | Ringier, p. 5-32.

2. Agamben Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Rivages poche, Paris, 2014. p. 28.

3. Marcolini Patrick, Le mouvement situationniste – une histoire intellectuelle, L’échappée, Montreuil, 2013, p. 92.

4. Poulain Pascal, entretien par mail, 18-27 novembre 2019 (non publié).

5. Ginzburg Carlo : « Les Matins aux rendez-vous de Blois : sur les traces de l’historien Carlo Ginzburg », France Culture, 11 octobre 2019.

6. Poulain Pascal, entretien #2, 4 novembre 2019 » (non publié).

2 photographies contrecollées sur Dibond, 100 x 101 cm

Détail du diptyque, photographie de gauche

Détail du diptyque, photographie de droite

Vue de l’exposition « La Cité d’images », Le Bleu du Ciel, Lyon

2 photographies, tirages lambda appliqués sur Dibond, 90 x 130 cm.

Collection Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes

12 photographies contrecollées sur Dibond, 60 x 72,6 cm

2 photographies contrecollées sur Dibond, 110 x 137 cm

2 photographies contrecollées sur Dibond, 80 x 96 cm, 2008

Photographie contrecollée sur Dibond, 120 x 151 cm

4 photographies contrecollées sur Dibond, 106 x 130 cm

Photographie contrecollée sur Dibond, 100 x 131 cm

Photographie, tirage lambda entre deux plaques d'Altuglass, 80 x 180 cm

Photographie contrecollée sur Dibond, 110 x 120 cm

Photographie contrecollée sur Dibond, 130 x 90 cm

Hall d’exposition des Humanités, INSA Lyon, Villeurbanne, 2015

Photographie contrecollée sur Dibond, 100 x 131 cm. Collection INSA Lyon

Collage dos bleu, format variable. Vue de l'exposition « Guillaume Janot, Pascal Poulain », Le bleu du ciel, Lyon, 2016

Plaques de forex découpées, 1 x 2 m chacune. Vue de l’exposition « De l'interprétation », Zoogalerie, Nantes, 2009

Images adhésives, 24 m2. Vue de l'exposition « We're gone », La Salle de Bains, Lyon, 2001

Impression numérique sur bâche microperforée, 4 x 18 m, Production Art3, Valence, 2000

9 photographies, collage dos bleu, 106 x 130 cm

9 photographies, collage dos bleu, 106 x 130 cm

Le Bleu du Ciel, Lyon, 2016