Mathias Tujague

Au début, il y a des rêves et leurs réminiscences, puis des croquis venant dessiner en creux les objets qui s’en sont échappés. S’y mêlent souvenirs d’enfance, récits familiaux, découvertes historiques voire scientifiques et toutes les formes qui en découlent. Ensuite, il y a le faire, le savoir-faire, les techniques et méthodes qui intriguent et fascinent l’artiste. Le travail de Mathias Tujague se construit par accumulation de ces fragments comme par divagation. L’expérimentation et la recherche le mèneront à déployer cette matière dans le réel.

Les sculptures et installations immersives de l’artiste prennent des formes différentes, mais toutes viennent de ces petits carnets qu’il accumule depuis ses années à l’EBABX (école supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux) d’où il est diplômé. Comme une ritournelle qui revient sans cesse en tête, les esquisses se transforment à mesure de l’espace et du temps, les dessins deviennent volumes et s’installent dans des lieux donnés, comme les multiples possibles d’une recherche qui se déploie en diverses configurations : les objets se détachent de leurs usages premiers, la ligne au crayon à papier d’une barrière pare-avalanche devient maquette de balsa (What a Rack !, 2013) modélisant un microcosme, petit lieu de vie, avant de changer encore d’échelle pour devenir sculpture architecturale, palissade obstruant l’accès aux visiteurs (dans l’exposition Serpentine, 2014). L’art minimal et l’art conceptuel entourent l’artiste. Sans titre, Assemblage, 2013, reprend en miniature les quatre éléments de l’œuvre Untitled (4 Unit floor slab), 1966 de Robert Morris, la face supérieure est ici une surface d’océan sculptée à même le volume par Mathias Tujague — référence à Vija Celmins, célèbre pour ses poétiques dessins photoréalistes (série Untitled (Big Sea)). Entre aspect décoratif et petit bricolage, truc et savoir ancestral, histoire scientifique et familiale, les œuvres oscillent dans des environnements immersifs, ou des microarchitectures et sculptures mobilières, faites de matériaux naturels comme de synthèse.

Let’s DIY

Peut-être est-ce l’héritage de son grand-père menuisier, la question de la main, le geste et l’appropriation de celui-ci sont des notions qui introduisent et parcourent le travail de Mathias Tujague. Dans un fantasme de maîtrise totale, l’artiste s’emploie à étudier consciencieusement les étapes de fabrication d’un objet. Il les répète avec une attention pour des gestes qui lui deviennent de plus en plus familiers. Sa perception de ces techniques devenues amicales évolue, il peut s’en emparer pour les réinvestir dans ses sculptures et installations.

Dans sa pièce Cornemuse, 2009, il décortique l’instrument et compose au sol une installation qui lui fait référence, entre scène de chasse et outils préhistoriques : les bourdons (manettes de bois) sont tournés à la main sur la machine de l’école où il est encore étudiant ; il apprend la méthode traditionnelle du crochet, les cordes de chanvre viennent reposer comme les viscères de la bête ; une peau tannée vient soutenir, comme un socle, les différents éléments. Ici la cornemuse devient prétexte pour découvrir les techniques de sa fabrication. L’artiste prend la forme, les matières et les détourne.

En 2015, Mathias Tujague visite une carrière du sud-est de la France. Cet environnement presque total de marbre et les ruptures entre pleins et vides l’impressionnent. Il imagine transformer la galerie Tator de Lyon, où il est invité à exposer la même année, en un « vide » de carrière, cette partie où la pierre a été retirée, détachée de la masse, en angles droits. L’artiste cherche à recréer ici cette immersion expérimentée dans une carrière remplie de lignes sinueuses. Se juxtaposent alors dans son imaginaire les recherches sur la serpentine, cette roche verte marbrée ; la ligne serpentine dite aussi « ligne de beauté »1, style pictural issu du maniérisme observé dans les œuvres de Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange ; mais aussi la célèbre danse de Loïe Fuller et la colorisation à la main des images de celle-ci, filmée par les frères Lumière.

Il tente de reproduire le marbre en peinture par la technique utilisée des décorateurs, en vain. Il tombe alors sur une vidéo youtube « comment réaliser une plaque en stuc marbre » : let’s DIY.

Les lignes sinueuses s’emparent alors de la galerie, qui devient pour un temps l’atelier de l’artiste et les sculptures de faux marbre en plâtre prennent les contours de l’espace.

Il s’attelle à cette nouvelle technique et la pousse toujours un peu plus loin : la plaque devient molle (Forme Molle, 2014), puis devient bloc dans une forme à la Tony Cragg, multitude/conglomérat de plaques collées les unes sur les autres que l’artiste vient poncer pour leur apporter cet aspect doux (Sculpture de complaisance, 2016), ou encore paysage scénique (PODIUM, (DIVA), 2015). Les rebus de matière viennent, quant à eux, s’agglomérer pour devenir la série Reste, 2015, rien ne se perd, tout se transforme.

Vers l’entre-deux, des objets en devenir

De l’apprentissage des nœuds marins à la fabrication de cristaux (Borax, 2016), de l’histoire du Crystal Palace au moulage d’un nénuphar géant de type Victoria amazonica à Latour-Marliac (Ni "yeux", ni "larmes", ni "bouillons", 2017), ou de la rencontre avec un pêcheur au tissage d’un filet (recherche en cours, 2019), l’artiste suit comme des fils des axes de recherches, une part d’aléatoire venant le mener dans une potentialité du geste et du matériau. C’est aussi dans cette appréciation du transitoire qu’il trouve son attrait pour le naturel, sans cesse en mouvement.

Souvenirs encore. Les plages de galets de la côte normande et le son de leurs roulements se mêlent aux pierres chauffées sur le poêle de la maison familiale dans le Gers par le père de l’artiste, qu’il enfonçait dans ses poches en plein hiver pour se réchauffer. Les Galets, 2016, mélange (dit « nériage ») d’argiles de différentes couleurs, sont formés à la main. Il y a l’usine à galet : l’usine de concassage de Tréguennec en Bretagne, construite pendant la Seconde Guerre mondiale qui servit à la construction du mur de l'Atlantique ; il y a les fabricants de galets, les marchands de cailloux décoratifs, ceux qu’on trouve dans les allées ; et il y a les galets de Mathias Tujague, formés précautionneusement à la main, les empreintes de l’artiste parfois encore visibles sur une face. Présentés en ligne, bien rangés sur le sol, comme en train de sécher léchés par le soleil, ou stockés dans un seau tels leurs doubles de pierre, en attente d’être mélangés au béton. Ils sont aussi diffusés au compte-goutte, de la main à la main par l’artiste ; on peut en retrouver sur le bord de cheminée d’un de ses amis, sur une étagère d’un collègue…

Les formes se contaminent les unes les autres, l’aspect marbré des œuvres en plâtre réalisées par l’artiste glissent sur un autre matériau : la terre, et l’œuvre même continue de dériver, en restant en mouvement une fois la porte de l’atelier passée.

On en vient alors à parler de cycle, d’espaces transitionnels, d’objets eux-mêmes en métamorphose, de rémanence. Le passage d’une échelle à une autre, d’un matériau à l’autre est constant dans le travail de Mathias Tujague. La sculpture présentée ne serait-elle que le souvenir de tous ses états, passés, présents, ou à venir ?

Note :

1. William Hogarth, The Analysis of beauty, 1753

balsa, bois de maquette, floque, brou de noix, étagère.

De gauche à droite : (What a) RACK, COVER, Crystal Palace, PAYSAGE, SLAB

Vue de l'exposition Serpentine, Galerie Tator, Lyon, 2014.

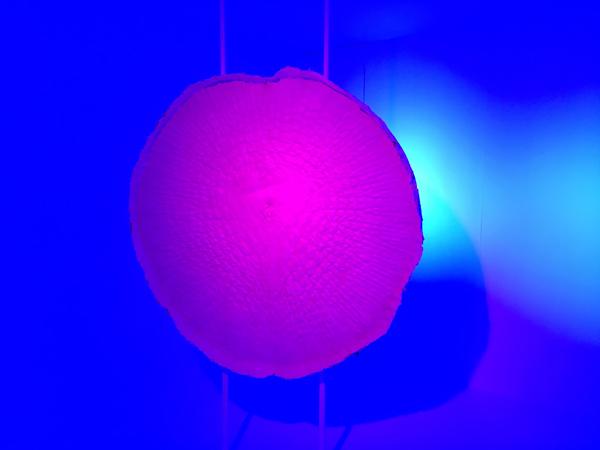

Projecteur 3 leds, contrôleur DMX, bois, plâtre, pigments, cire, dimensions variables.

Photo : © David Desaleux

cuir, hêtre, corde en chanvre, 140 x 150 x 20 cm.

Photo : © Pierre Antoine

plâtre, vue de l'exposition Serpentine, Galerie Tator, Lyon.

Photo : © David Desaleux

plâtre poncé, dimensions variables

acier galvanisé, plâtre, pigments, 500 x 375 x 110 cm.

Vue de l’exposition de la 25e résidence des Ateliers des Arques

Plâtre, pigments, terre crue, dimensions variables.

Vue de l'exposition Déformation professionnelle, Galerie Paris-Beijing, 2016

cristaux de borax, lichen, cure-pipe, corde en chanvre.

Vue de l'exposition Arrière-plan, Solarium Tournant, piscine Pétriaux, anciens thermes d'Aix-les-Bains

Sculpture, résine acrylique, 165 x 165 x 11 cm ; Installation lumineuse, programmation dmx.

Vue de l'installation en vitrine, Place du Parlement, Bordeaux,

dans le cadre du programme de diffusion Crystal Palace, Commissariat Zebra3

seau en céramique émaillée, carreaux de faïence émaillés, galets en céramique,

corail mort, lichen cristallisé au Borax, 140 x 80 x 40 cm.

Vue de l'exposition Une résidence en résidence, Les Ateliers des Arques à Meymac,

Centre d'art contemporain de Meymac, 2017