Anaïs Touchot

Anaïs Touchot est artiste comme Michel Onfray est philosophe : huit heures par jour, cinq jours par semaine, minimum. Et c’est consciencieusement qu’elle s’applique à la tâche.

Un tel constat pourrait paraître trivial pour ceux qui rêvent encore de la définition romantique d’artiste en génie incompris et tourmenté. Elle colle pourtant bien mieux à la réalité de ceux qui sortent d’Ecoles des Beaux-Arts : leur statut n’est ni valorisé, ni leur valeur rétribuée – et c’est sans relâche qu’ils doivent travailler afin de contribuer.

C’est la force de la volonté qui transparaît lorsqu’Anaïs Touchot produit une œuvre. Force physique de celle qui manie la masse pour détruire ; force mentale de celle qui sans cesse remet sur le métier son ouvrage. Si j’étais démolisseur n’est pas une performance. Ce n’est pas non plus une sculpture. C’est un moment qu’elle réitère régulièrement. Lors du montage d’une exposition, elle construit une cabane en bois. Le soir du vernissage, comme au CAN de Neuchâtel, elle la détruit. Puis, durant toute la durée de l’exposition, pendant les heures d’ouverture, elle reconstruit, seulement avec ce qui est là – avec les moyens du bord. Sans ajouter d’autres clous ou planches. Et, inlassablement, le soir venu, elle anéantit sa construction. Pour mieux lui redonner forme à partir du lendemain. Bien-sûr, Anaïs Touchot prend beaucoup de plaisir à faire évoluer la structure qui se déploie continuellement ; extérieurement, on peut néanmoins percevoir sa tâche comme celle d’un Sisyphe contemporain.

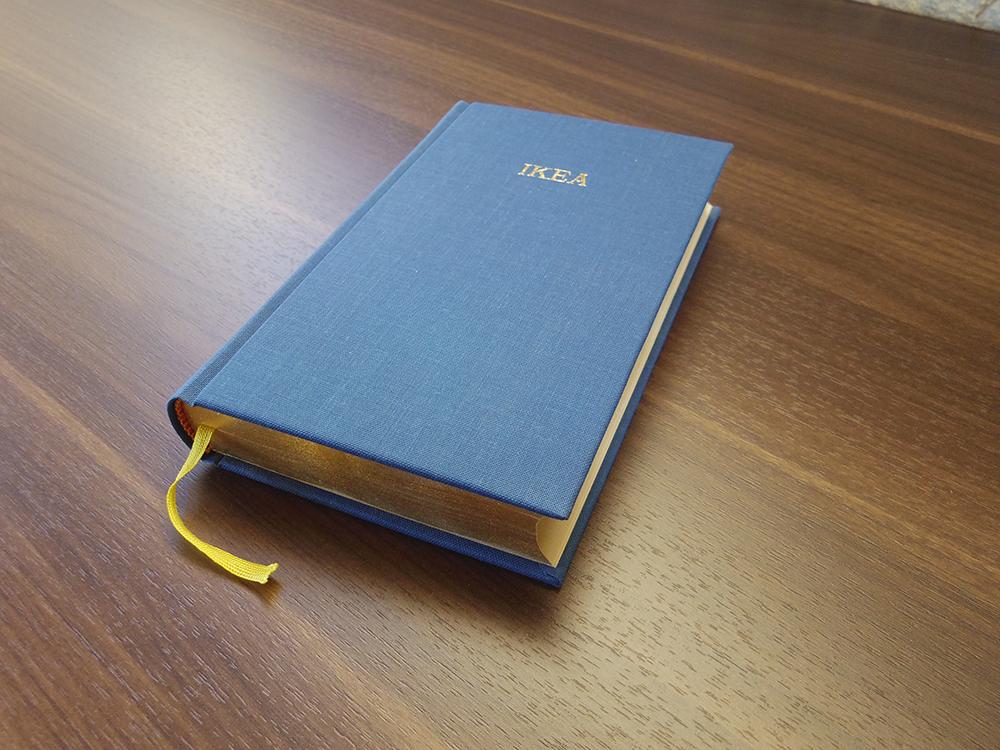

Mais que Sisyphe produit-il à chaque jour rouler une pierre en haut d’une montagne sans manquer de voir celle-ci rouler en bas de l’autre côté ? Rien vraiment ? Le travail sans relâche est d’abord dépense d’énergie. Et, dans le cas d’Anaïs Touchot, cette dépense permet non seulement une affirmation de valeurs mais aussi la possibilité de la rencontre. « Valeurs » : osons ce terme précisément car il est de si mauvais goût de l’évoquer à l’heure du libéralisme débridé. Lorsqu’elle a recopié, des heures durant, l’intégralité d’un catalogue IKEA avant de le faire imprimer sous forme de missel pour souligner le déplacement des rassemblements dominicaux de l’église aux hangars d’ameublement bon marché, sa production respirait l’attachement à des valeurs aujourd’hui has been : recherche, savoirs vernaculaires, mérite… Elle rejoint ainsi la nouvelle génération d'artistes plus ancrée qui émerge actuellement.

Sa production lui permet alors d’être rejointe par la grande majorité de la population, celle qui vit en dehors des capitales et ne va pas forcément visiter d’expositions. Ceux à qui, finalement, on n’a jamais vraiment expliqué le statut « d’artiste ». Eux reconnaissent son activité et l’acceptent car, comme elle effectue des horaires de bureau et qu’elle fournit un effort quantifiable alors « c’est bien du travail ». Anaïs Touchot a trouvé l’endroit où est possible la rencontre. C’est le cas lorsqu’elle demande aux personnes de son entourage breton de lui apporter des patates ou qu’elle construit une cabane, surtout en extérieur. « Avec les cabanes, tout le monde raconte sa petite histoire. » Une relation plus personnelle peut alors se tisser à partir d’une anecdote partagée.

Ce motif de la cabane n’est pourtant pas anodin. Outre son caractère respectueux de l’environnement avec ses matériaux recyclés et sa réalisation avec une grande économie de moyens, elle porte en elle-même la grande interrogation de notre siècle. Nous évoquions le philosophe de l’ouest de la France ; celui-ci a récemment publié un essai sur la vie de Thoreau, un penseur américain s’étant justement reclus dans une cabane au fond des bois. Eux, comme les œuvres d’Anaïs Touchot, posent la question de la possibilité de vivre une vie alignée au sein d’une société de plus en plus cadastrée. Comment « vivre une vie philosophique » en habitant dans une mégalopole ? Cette question, profondément liée à celle des libertés, doit vraiment faire peur ; en témoigne la menace de destruction qui a planée sur les cabanons de Saint Brieuc (pourtant porteurs de l’Histoire des premiers congés payés) et inquiète toujours ceux des pêcheurs provençaux.

Les œuvres d’Anaïs Touchot sont toujours réalisées à l’échelle de l’Homme et favorisent les relations que celui-ci entretient avec ses semblables. Celles qu’elle a produites – non sans mal – en Colombie n’échappent pas à cette règle. Tout commence avec une invitation à effectuer une résidence dans les Caraïbes colombiennes. Dès son arrivée, son statut de femme – qui plus est, blanche – la transformait tout autant en proie facile qu’en être n’ayant que peu de chance d’être pris au sérieux. Toute création devenait extrêmement compliquée ; à l’exception d’un sentiment féministe qui pour la première fois devait prendre une forme plus militante. Comment ménager une rencontre quand on doit rester confiné par sécurité ? Comment produire lorsqu’il n’y a pas de matériaux à récupérer car ils le sont déjà par des personnes dont c’est le métier ? Comment trouver un sujet qui touche les gens par delà les différences culturelles ?

Anaïs Touchot perçoit dans la musculation une voie qui ouvre des pistes de réponses. Son analyse du fitness est particulièrement fine : regarder les corps, au delà d’être une question de statuaire, est une préoccupation mondiale. C’est aussi un des rares endroits où une femme peut faire preuve de virilité. L’idée d’ouvrir un club de sport commence à germer : virilité autorisée, solidarité, amitié, cohésion y sont sans cesse soulignés. C’est à ce moment qu’on lui propose de donner une conférence. Elle y arrive avec des t-shirts qu’elle a floqués dans l’idée de créer un groupe. Les participants les enfilent, une discussion autour de l’amour, du fitness et de l’art commence puis évolue vers un atelier de construction de matériel de gymnastique : l’universidad del amor, un club de musculation mobile, accessible à tous et gratuit, est né.

A partir de matériaux trouvés – bois flottés, boîtes de conserve, pneus, briques, agglomérés… – s’érigent bancs de musculation, haltères, poids… Ce club a pris forme dans différents endroits et, en premier lieu, lors de la Foire d’art contemporain de Barranquilla. Chaque fois, des visiteurs s’arrêtaient, enfilaient la tenue et s’adonnaient à l’exercice. Le plus beau résidait toujours dans l’entraide et la recherche du meilleur mouvement sur ces appareils imaginés pour des fonctionnalités à trouver précisément plus tard. La dernière occurrence en présence de l’artiste a eu lieu dans un garage en plein air, au milieu de son village d’accueil, bien loin du milieu de l’art ! Durant un week-end entier, les rebus sont devenus objets d’échanges, le garage est devenu lieu de vie ; ensemble, ils ont créé les formes d’amour qu’ils cherchaient à partager.

Bienveillance. C’est le terme qui convient lorsqu’on en vient à décrire ce qui emplit le regard de l’artiste. Surtout lorsqu’elle intervient dans un cadre scolaire ; ce qu’elle fait régulièrement. L’ancienne génération voit bien sûr le délitement de ses structures lorsqu’elle observe la génération Z, née après le tournant du millénaire. Anaïs Touchot, elle, y décèle un grand désemparement : pourquoi passer son bac quand on veut suivre une filière artisanale ? Pourquoi de longues études et devenir polyglotte quand on répète qu’il n’y a plus de travail et que l’on sera vite remplacés par des robots ? Comment avoir une vie où la bonne ambiance règne même (et surtout !) là où on gagne de l’argent ?

Plutôt que de juger la maturité ou la capacité de concentration de ces jeunes, Anaïs Touchot a décidé de leur créer un centre de bien-être, « un espace qu’ils peuvent s’approprier, sous leurs responsabilités et en parfaite autonomie. » Sculpture en fauteuils de massages, peintures reprenant des schémas de réflexologie plantaire, cible plantée de clou façon vaudou surnommée « chômage »… Autant de pistes pour favoriser leur imagination et l’appropriation de leur corps. C’est d’ailleurs intuitivement que l’artiste utilise les dernières découvertes neuroscientifiques : plutôt que de leur montrer des chatons (ce qui provoque irrémédiablement un lâcher d’endorphine), elle peint le mot, permettant aux collégiens de donner eux-mêmes la forme de ce qui les contente. Sa dernière installation se veut « passerelle entre le corps et l’esprit ». Or, cette réconciliation chair / mental n’est-elle pas le challenge principale du XXIe siècle ? La seule issue possible pour une génération si connectée à la technologie de se reconnecter au corps de l’autre… et, ainsi, à ses aspirations ?

Vue de l'exposition "Tomber sous le vent", Centre d'Art, Neuchâtel, Suisse.

Vue de l'exposition "Tomber sous le vent", Centre d'Art, Neuchâtel, Suisse.

Vue de l'exposition "Tomber sous le vent", Centre d'Art, Neuchâtel, Suisse.

Papier biotope 70gr crème, reliure toile bleu avec lettrage en or, dorure et signet coton. 11 x 18 cm, 393 pages.

Vue de l'exposition "Il était une foi", Château de Kerjean, Saint-Vougay

Vue de l'exposition "S'embarquer sans biscuit", Passerelle Centre d'art contemporain, Brest.

Vue de "la Universidad del Amor" dans la rue principale de Puerto Colombia, Colombie.

Vue de "la Universidad del Amor" dans la rue principale de Puerto Colombia, Colombie.

Vue de "la Universidad del Amor" dans la rue principale de Puerto Colombia, Colombie.

Vue de "la Universidad del Amor" dans la rue principale de Puerto Colombia, Colombie.

Vue de l'exposition à la galerie pédagogique de la Cité scolaire de l'Iroise, Brest.

Vue de l'exposition à la galerie pédagogique de la Cité scolaire de l'Iroise, Brest.

Vue de l'exposition à la galerie pédagogique de la Cité scolaire de l'Iroise, Brest.