Contre-performances

Contre-performances. À propos de John Deneuve, Myriam Omar Awadi et Nicolas Puyjalon

Dans Perform or Else, John Mc Kenzie retrace l’essor du terme « performance » après-guerre en identifiant les trois paradigmes qui en font une clé de lecture de l’époque. À la fois mode d’expérimentation artistique, modèle d’organisation néolibéral et forme du projet industriel, la performance est ramenée à l’expression d’une même efficacité, saisie à l’aune de sa définition comme « accomplissement ». Toutes les performances artistiques néanmoins ne répondent pas à cette injonction à la réussite qui constitue le bruit de fond du capitalisme tardif. Nombre d’entre elles cherchent au contraire à promouvoir l’échec et la non-maîtrise, à se constituer en somme comme un lieu critique de l’idéologie productiviste, à l’instar des contre-performances de John Deneuve, Myriam Omar Awadi et Nicolas Puyjalon. Chez chacun d’eux, le refus de souscrire aux injonctions au succès est constitutif de styles esthétiques – le mal-fait, le déceptif ou l’inconséquent – qui, bien que dévalorisés, s’avèrent souvent émancipateurs. En mettant en œuvre ces résistances qui n’en sont pas, ou n’en ont pas l’air, ils invitent l’art à s’affranchir de tout postulat fonctionnaliste.

Le loser, une identité oppositionnelle

Performance et performativité entretiennent une relation intime, au sens où l’art contribue à faire reconnaître des identités marginalisées sur la scène du social. À contrepied des modèles néolibéraux du self-made-man ou du winner, les trois artistes donnent ainsi corps à des subjectivités « du bas », des losers qui agissent comme des figures oppositionnelles, mettant en question le conformisme gentrificateur et l’ambition de tout réussir.

Sous un pseudo qui marque sa résistance à l’identification, John Deneuve agit en anti-héroïne en habits de lycra ou de lumière qui fait d’un escabeau un agrès de fortune qu’elle ne gravit jamais vraiment, ou alors sans grâce, ni souplesse. Désublimées, ses performances donnent à son art, qui ne prétend pas s’élever, l’image d’une gymnastique sans visée orthopédique ou spectaculaire. Expressions d’une « esthétique du handicap », marqueur oublié de la modernité selon Tobin Siebers1, elles déconstruisent les représentations idéalisées du corps compétitif et de l’artiste virtuose portées par une énergie franche et volontaire. Sans peur du ridicule, toute en gesticulations, Wonder-John Deneuve2 a l’attitude comme la vertèbre déplacées, elle signe la revanche des malhabiles qu’on appelle les « bras-cassés ».

Croisement queeresque d’un clown tatoué et d’un bear facétieux, Nicolas Puyjalon est une figure camp, qui théâtralise la vie afin de faire échouer le sérieux, pour reprendre les mots de Susan Sontag ("Notes on Camp", 1964). Lui aussi prend le parti des outsiders, des débauchés, des corps minoritaires et des sujets fatigués. Á l’image de son maquillage grossier et de ses parures informes (un amalgame déstructuré de bouts de ficelles, de guenilles et de tulle), il affiche un manque de tenue qui redouble celle des constructions précaires qu’il bricole. Piégé dans des amas de chaises (La revanche des chaises, Commettre l’irréversible), essayant d’attraper les étoiles (Au clair de la lune), trouvant difficilement refuge dans une cabane de bric et de broc (Homo Faber) ou se risquant à l’effondrement d’un échafaudage précaire (Le Mont analogue), il se confronte constamment à l’insuccès, avec une légèreté qui le dispute à la mélancolie. Au fil de ses pièces, son personnage dresse le portrait d’un corps vieillissant qui ne répond plus aux idéaux de l’époque, une forme de vie qui s’épuise à force de tout risquer (Vieillir, Les Sommes, Débauche de fatigue, L’Après-midi d’un bears, Soupirer en confiance, Garçon Glouton…). Cette identification au loser est également en jeu chez Myriam Omar Awadi qui, vêtue d’une robe miroitante, ironise sur le caractère « brillant » de l’artiste en faisant le récit d’un processus créatif jalonné d’échecs (The Artist is Shining), un motif qui apparaît encore ailleurs dans le bégaiement d’un crooner à quatre pattes, dans une litanie d’amours déçues ou dans la figure d’un boxeur vaincu (OHOUI - Étude pour une chanson d’amour compressée, Russel Avril, 5 défaites, 1 nul, 4 ko). La figure du loser prend un tour plus politique quand elle donne à entendre celles et ceux qui ont perdu leur parole en même temps que leur souveraineté, comme les chants de ces Comoriennes déchues de leur autorité matriarcale durant la colonisation. En substituant la complexité des oralités dans la région océano-afro-asiatique à l’hégémonie de la discursivité occidentale, Myriam Omar Awadi « ravive les feux3 » de ces puissantes voix, qui faisaient trembler jusqu’à la médina, pour nous inviter à considérer la force de leur insurrection.

La débandade ou jouir de l’impuissance

Ce geste de décentrement s’affirme tout particulièrement lorsque la performance, privilégiant alors le désir à la vérité, adopte la position de la critique postmoderne pour se placer par-delà des binarismes (homme/femme ou culture savante/culture populaire) sur lesquels se fondent les rapports de domination. Il s’agit alors de déconstruire la figure moderne du sujet souverain et l’inconscient phallocentré qu’elle véhicule pour mettre en œuvre une autre performativité du pouvoir.

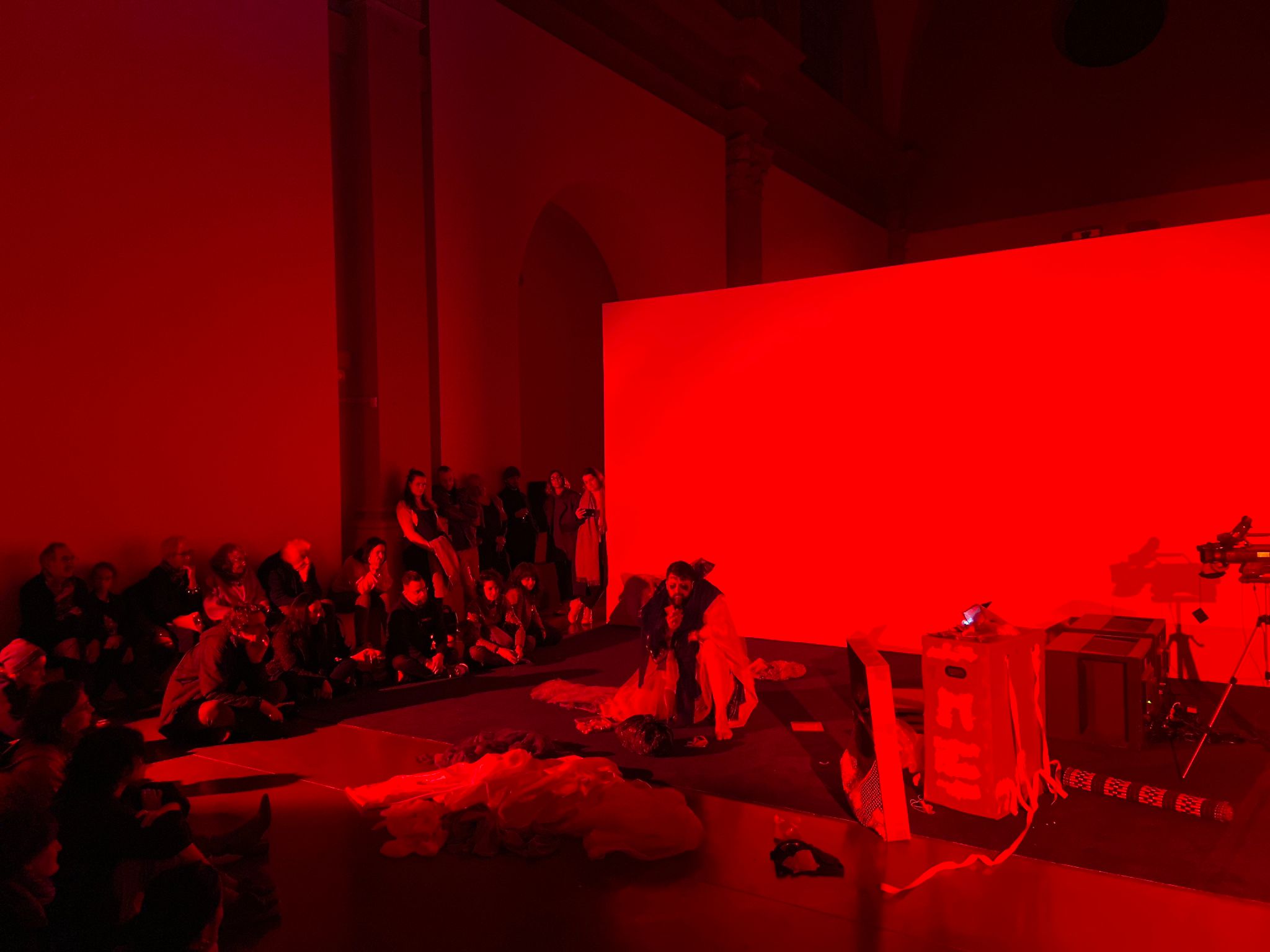

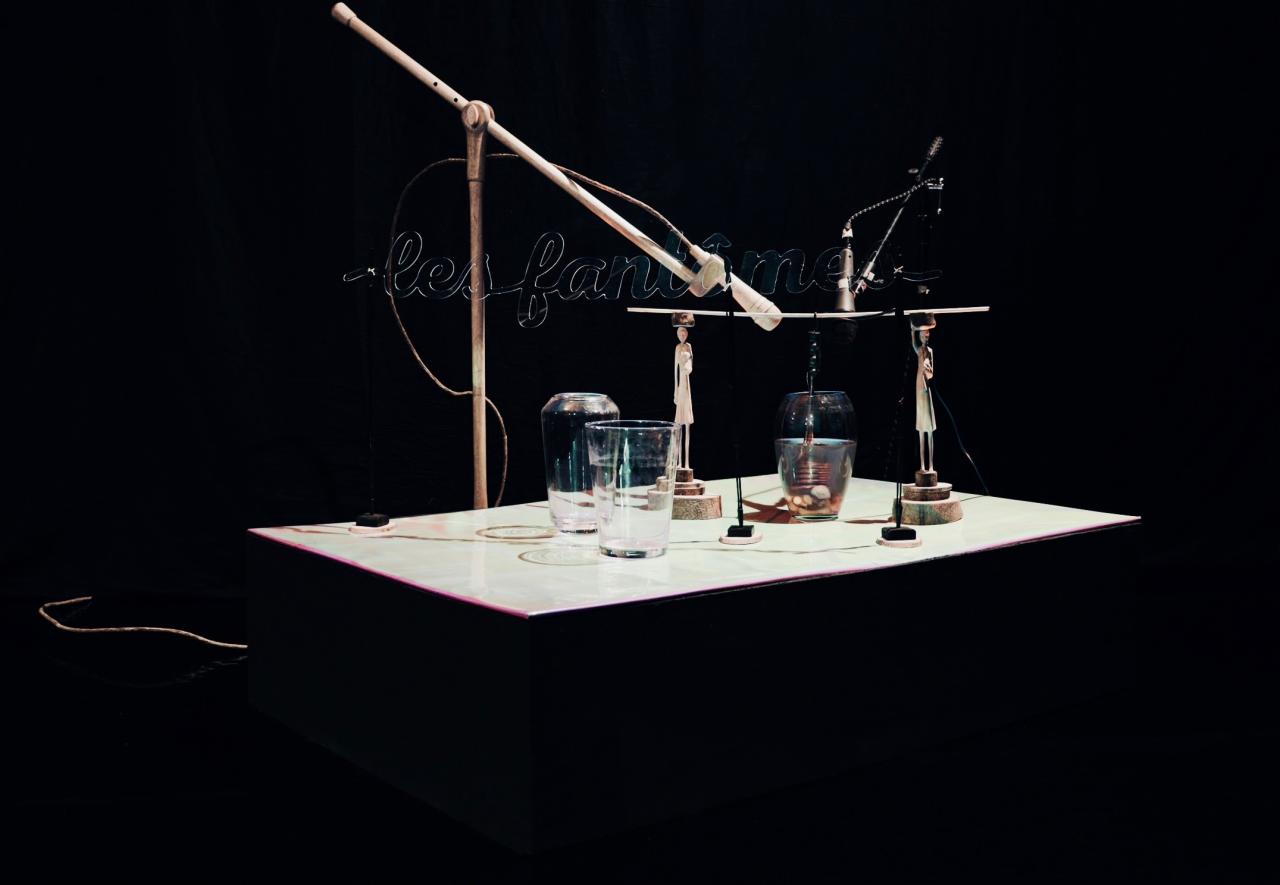

Dans The Queer Art of Failure, Jack Halberstam soutient qu’affirmer une identité déviante est une manière subversive d’échouer à être dominant. Chez Nicolas Puyjalon, ce piratage de l’hétéropatriarcat prend des airs gaguesques à l’image de cette tour demi-molle en matelas pneumatiques qu’il construit avec Zabo Chabiland, une antiforme opposée à la turgescence des buildings d’affaires. Le duo la dégonfle en s’y pressant de tout son poids, laissant évacuer l’air vers des instruments à vent bidouillés, dont se dégage la musique foireuse de la débandade. Assimilée à la partition de la dysphorie post-coïtale, elle résonne comme un contre-chant révolutionnaire, sonnant à qui veut l’entendre la destitution de la puissance phallique (Nothing Else Mattress). Entre chienne (bêta) et louve (alpha), John Deneuve jouit de faire l’idiote et la folle pour faire droit à une vie libidinale décomplexée, dénuée d’enjeux de pouvoir. Au son d’une électro-pop minimaliste et acidulée4, elle ouvre l’espace d’un lâcher-prise où ses gestes primaires, trashs et régressifs (jouer avec un boudin caca, taper sur un os avec un chien gonflable) s’affranchissent de toute convention. Portée par un érotisme premier degré, fort d’un humour aussi gras qu’incisif, elle manipule des sculptures totems et des objets fétiches pour laisser éclater sans retenue sa verve lesbopoétique. L’esprit de sérieux pèse trop lourd pour qui veut désinhiber son désir. Myriam Omar Awadi mise, elle, sur la puissance de la douceur pour déconstruire les attributs du virilisme dominant. Les vibrations amplifiées d’un sextoy que l’artiste cherche à amadouer au son d’une berceuse malgache apparaissent ainsi comme les tremblements d’un pénis au repos dont l’image de vulnérabilité opère comme une réparation symbolique. Son titre, Les pénis pleurent aussi, se réfère ainsi au célèbre film de Resnais, Marker et Cloquet pour appuyer l’idée d’un organe désubstantifié, vidé de sa puissance, comme fétichisé par le patriarcat. Cet hommage à la subversion féminine, Myriam Omar Awadi le rend aussi en évoquant le Debe, une danse clandestine par laquelle les femmes mettent en récit leur vie intime, dans un acte placé entre irrévérence et résistance. Dans son œuvre, le motif récurrent de l’orgasme5 devient enfin un cri d’émancipation pour toutes les femmes qui, par effet de dissymétrie, paraît avorté et sans panache lorsqu’il est associé à l’homme, coincé dans la gorge de ce crooner sans érection, qui ne tient plus debout.

Radicalement gratuit(e)

Le dégonflement de la superbe viriliste conduit les trois artistes à adopter le répertoire du relâchement, de la fête ou de l’oisiveté pour parfaire leur critique du capitalisme triomphant. Rappelée à sa définition comme « désœuvrement » – une œuvre qui se dissout aussitôt qu’elle se réalise, reprenant ici la terminologie de Frédéric Pouillaude6 – la performance accomplit alors en acte l’improductivité, l’incontinence et la futilité fondamentales d’un art qui échappe à tout calcul capitaliste.

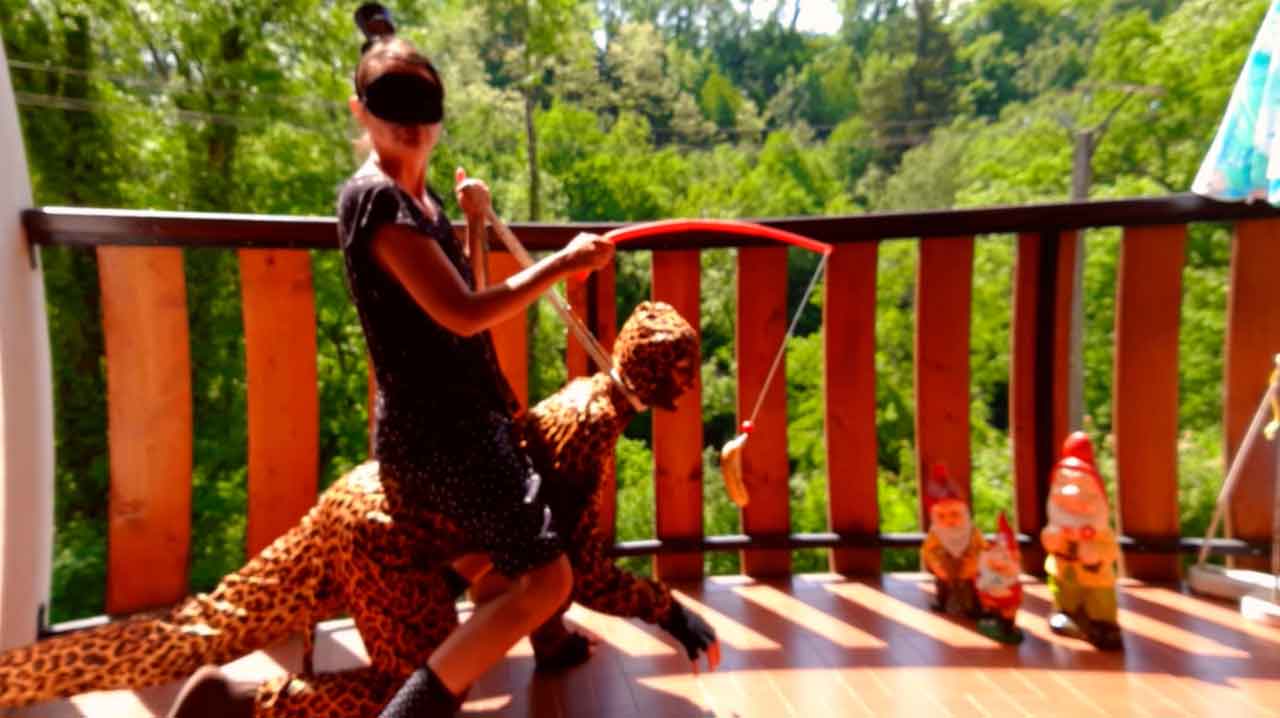

À la vision de l’île de la Réunion comme « confetti » de l’empire colonial français, Myriam Omar Awadi oppose la pacotille des rassemblements vernaculaires, auxquels elle donne la forme de fêtes qui tournent à vide : karaoké déserté, concert vacant ou théâtre du presque rien. Dans Chiromani boule à facettes, elle montre ainsi une danseuse recouverte d’un tissu traditionnel, en rotation sur elle-même, éclairée par des projecteurs qui font réfléchir les sequins de sa parure, une chorégraphie de l’attente frustrée qui invite à simplement jouir de son être-là. La mise en scène de cette pure dépense improductive appuie la poésie de l’oisiveté qui innerve ses performances, des « IN(ACTES)7 » qui lient le ne-rien-faire à l’intempestif, à la suspension d’un présent hors du cycle de la fonctionnalité. La facture artisanale des fêtes populaires se retrouve de manière plus appuyée encore dans les scénographies de John Deneuve qui allie modestie des moyens (fanions, ballons, serpentins, masques et chapeaux pointus) et indiscipline. Elle en fait la démonstration en performant le désordre dans une école, lieu sensible de dressage des corps, amenant une classe d’abord docile à chanter et à rire debout sur les bureaux8, ou en faisant du contrôle imposé par le confinement une fenêtre ouverte sur un carnaval domestique délicieusement absurde, sur un joyeux du bordel qui n’a littéralement pas de prix9. Par le grotesque, Nicolas Puyjalon tisse lui aussi d’autres façons d’être-au-monde fondées sur la dérision et le refus de la convenance. Ses frasques burlesques montrent toute son indocilité d’enfant dissipé qui cavale sur une monture en carton à travers un musée (À Dada sur mon bidet) ou quasi-vomit en mangeant au sol au milieu d’un café (Il faut tout un village). Plongé au cœur d’une dramaturgie du fiasco, il multiplie les tentatives déçues et les efforts inutiles pour performer un éloge bouffon de la vanité, des vies modestes et des corps précaires. Quand le chaos et le néant règnent en maîtres, tout échec peut devenir l’arme des faibles.

Il en va ici des contre-performances de John Deneuve, Myriam Omar Awadi et Nicolas Puyjalon comme de la « nonperformance » théorisée par Fred Moten10 : elles mettent en œuvre une stratégie de sabotage de la machine capitaliste qui est aussi un art du ralentir, du mal faire et du dysfonctionner. Alors que l’autonomie de l’art n’a jamais été aussi menacée par le programme extractiviste du capital, tous trois réaffirment le potentiel de dissidence et l’efficience critique du rien agir, célébrant avec non-brio ceux qui arrivent à ne pas être tout ce qu’on attend d’eux.

Notes :

1 Tobin Siebers, Disabilty Aesthetics, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2010.

2 Ce nom n’est pas choisi par l’artiste mais il désigne ici le personnage que l’on retrouve dans les vidéos Wonder Wall ou Wonder Ladder (2015).

3 Du nom de son exposition-projet « Les feux que vos derniers souffles ravivent » (2022) montrée à la Fondation H (Madagascar) et au Zeitz Mocaa (Afrique du Sud).

4 Jouée notamment dans le cadre de ses projets Bain de minuit (avec Olivier Le Falher), Sugarcraft (avec Doudouboy), Audace (avec Doudouboy et Bernard Grancher) ou Cancan (avec Fred Berthet).

5 Notamment dans les dessins Nature morte et petite mort ou dans la performance OHOUI - Etude pour une chanson d’amour compressée.

6 Frédéric Pouillaude, Le désoœuvrement chorégraphique, Paris, Vrin, 2009.

7 Du titre d’une série d’œuvres portant sur le non-agir, la rêverie, l’attente.

8 Dans un live-performance donné pour Sonic Protest 2012 avec Sugarcraft.

9 Dans les Performances de confinement (2020).

10 Thèse développée dans la conférence « Blackness and nonperformance » donnée au MoMA en 2015.

A écouter ICI.