Elvira Voynarovska

Artiste franco-ukrainienne diplômée de l’ESAD Orléans en 2019, Elvira Voynarovska vit et travaille en région Centre-Val de Loire. Elle explore la pratique du dessin contemporain sous différentes formes, qu’elle déploie au fil de commandes, d’expositions, de collaborations et de résidences. Lauréate en 2025 de la Villa Swagatam, programme de résidences initié par l’Institut Français en Inde, elle développera de février à avril 2025, à Jaipur, un projet protéiforme en collaboration avec la marque Jaipur Rugs et des artisanes tisseuses locales. Elle revient à travers ce carnet de résidence sur son expérience là-bas, dans un entretien avec Claire Henry, coordinatrice générale du Réseau documents d’artistes.

— Claire Henry : Pourquoi avoir choisi cette résidence en particulier ?

— Elvira Voynarovska : Ça faisait plusieurs années que je voulais travailler sur le support du textile. Je cherchais un moyen d’appliquer certains de mes dessins sur de la tapisserie faite à la main. En Inde, ce savoir-faire existe toujours, avec une vraie tradition de travail manuel.

Un des partenaires de l’Institut Français, dans le cadre de la Villa Swagatam, c’était l’entreprise Jaipur Rugs. C’est une entreprise familiale, mais qui a aussi une dimension internationale — ils exportent dans le monde entier. Plus de 40 000 tisseuses travaillent pour eux à travers l’Inde. Je voulais absolument collaborer avec eux, et ça s’est fait assez naturellement : j’ai postulé, on a échangé sur ce que je voulais faire, et sur leurs envies artistiques.

Ils travaillent surtout avec des designers ou des architectes d’intérieur, mais depuis quelque temps, ils commencent à inviter aussi des artistes pour créer des œuvres retissées. Donc c’était intéressant pour eux aussi.

La résidence en était à sa deuxième session, donc encore en construction dans sa forme. Ce qui était bien c'est que je pouvais réaliser ce que je voulais : une tapisserie, une œuvre unique, un objet de design ... J'étais très libre. J’ai donc décidé de travailler sur une œuvre unique, où je pourrai m'investir sur place avec les artisanes. La première semaine, j’ai surtout été en immersion : j’ai visité les villages, les ateliers, les conditions de travail des femmes (comment elles sont installées), découvert l’artisanat, que je ne connaissais pas du tout. C’était une vraie phase de découverte, et une manière d’entrer dans le projet autrement. Par exemple, j'ai découvert que dans le cas de certaines tisseuses de l'entreprise, les métiers à tisser sont déposés directement chez elles, ce qui leur permet de travailler depuis leur domicile, sans avoir à se déplacer. Là-bas, il n’y a pas de réseau de transport développé comme en France, et elles n’ont pas forcément de voiture. C’est l’entreprise qui a mis en place tout ce parcours de dépôt et de prélèvement des tapisseries. Donc elles peuvent pleinement s’investir depuis chez elles, et à la fois garder du temps pour elles.

— Claire Henry : Ta pratique a par le passé souvent été liée aux notions d’habitats et aux espaces domestiques. Est-ce que cette nouvelle série ne serait-elle pas une manière de réinvestir ce sujet ?

— Elvira Voynarovska : Ce n’était pas forcément la thématique centrale du projet, mais c’est une notion qui gravite autour de mon travail, d’un projet à l’autre. Dans le rapport aux artisanes, par exemple, la question de l’habitat et du foyer était très présente. À chaque visite, j’étais accueillie chez elles, on partageait un repas, on échangeait avec les enfants… Il y avait tout de suite une forme de proximité.

Cette idée du foyer se retrouve aussi dans l’objet du tapis lui-même. À l’origine, ce sont des populations nomades qui les fabriquaient à partir de la laine de leurs animaux pour les vendre et donc pour leur économie. Mais en même temps, vu que c’étaient des populations nomades, le tapis leur servait aussi à recréer un "esprit de maison". Quand ils arrivaient quelque part, ils déroulaient leur tapis, et se retrouvaient à la maison.

Donc oui, c’est une thématique qui entoure ce travail. Le tapis est un symbole fort de l’habitat. Même si les représentations que j’ai faites de ces femmes ne sont pas directement liées à la maison, je pense que ça parle de cette notion par d’autres moyens, effectivement.

— Claire Henry : Dirais-tu que ta pratique peut être qualifiée de vernaculaire ?

— Elvira Voynarovska : Je dirais que la pratique s’inspire du vernaculaire plutôt qu’elle ne s’y inscrit directement. Ce qui m’intéresse, c’est d’observer et d’absorber les formes issues de contextes spécifiques, qu’il s’agisse d’un artisanat in situ, d’architectures locales, de constructions organiques ou de traditions matérielles propres à un territoire. Ces éléments vernaculaires constituent souvent un point de départ, un vocabulaire de référence qui nourrit le travail, sans que les œuvres ne s’y réduisent. Elles se détachent de leur contexte d’origine pour fonctionner librement, avec leur propre autonomie formelle et poétique.

Les inspirations vernaculaires servent surtout à créer des passerelles entre le geste et la forme, entre les savoir-faire communautaires et l’expression individuelle (ma propre lecture subjective). Mon travail cherche à établir un langage situé, qui relie les gestes ordinaires et les objets d’art, tout en interrogeant les continuités possibles entre la pratique plastique et la mémoire collective, ou les formes "archétypes". C’est dans cette tension que le projet réalisé en Inde trouve sa place : entre enracinement et détachement, entre ce qui est hérité et ce qui se réinvente.

— Claire Henry : Quel sens donnes-tu à cette série d’œuvres ? Est-ce qu’on peut y voir une forme d’engagement, notamment dans le fait de représenter ces femmes avec lesquelles tu as collaboré, et de leur rendre hommage à travers ton travail ?

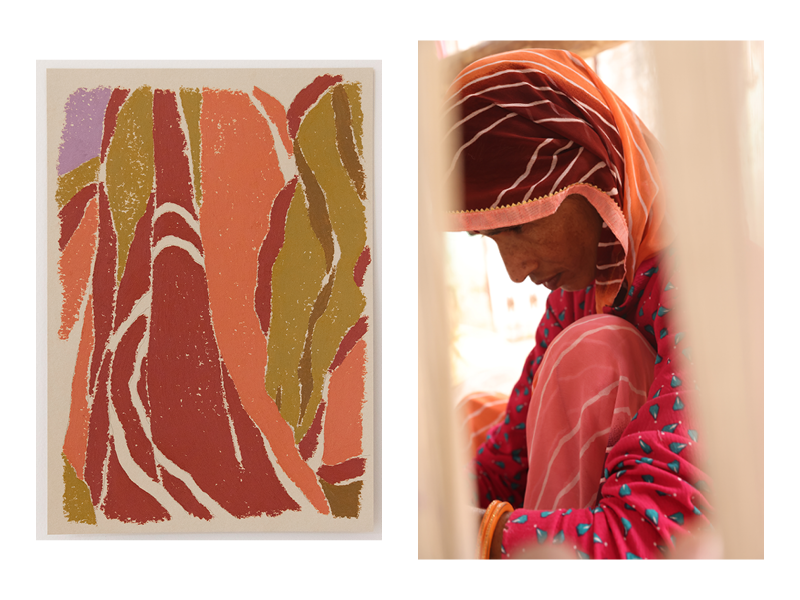

— Elvira Voynarovska : Oui, exactement. En fait, ça les visibilise. Ça crée aussi un cycle, puisque cette première image que moi j’ai eue — ces femmes face aux métiers à tisser, qu’on voit forcément de dos, en train de travailler —, se retrouve ensuite sur la tapisserie elle-même, que j’ai fait fabriquer.

Je n’avais pas forcément conscientisé cette démarche au départ, mais en y repensant, mon travail leur rend en effet hommage. Plus particulièrement la série photographique documentaire intitulée Ladies from the back. Ces images soulignent le caractère anonyme de leur labeur, dans un processus de fabrication du tapis qui est à la fois complexe et très segmenté. La plupart y travaille longtemps de manière minutieuse, certaines femmes peuvent passer entre quatre et huit mois sur un seul ouvrage, alors même qu'elles ne verront jamais le produit final.

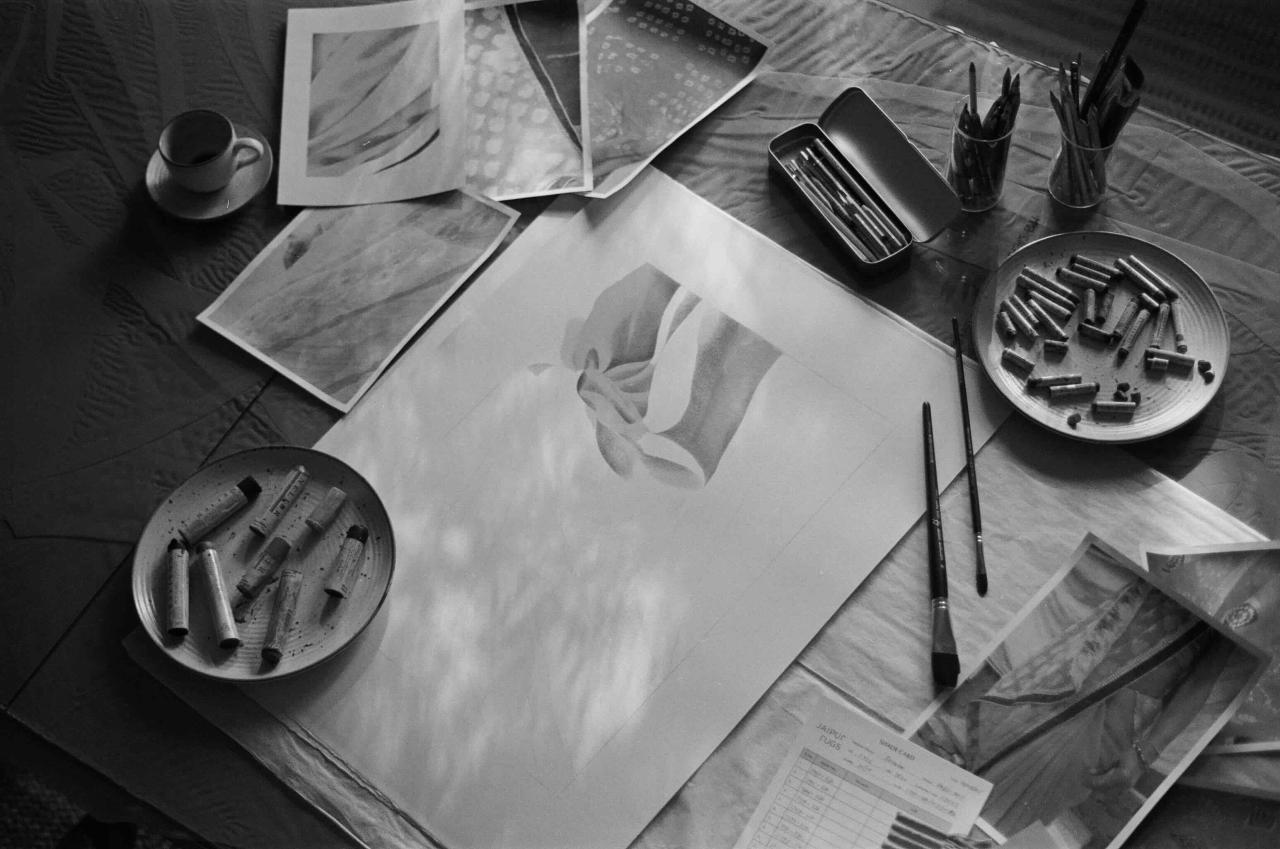

— Claire Henry : Peux-tu décrire en quelques mots ton processus créatif ? Comment passes-tu de la photographie au pastel et enfin à la tapisserie ?

— Elvira Voynarovska : En fait, ce qui était le plus pratique, c’était vraiment de commencer par un travail photographique. Ce qui m’intéressait, c’était de jouer entre une représentation à la fois figurative et abstraite, de me placer entre les deux. Le passage par la photo introduit déjà une forme d’abstraction, rien que par le cadrage que je choisis, souvent très serré. Ensuite, je revenais dessus avec une relecture au pastel, donc beaucoup plus graphique. Je n’avais pas forcément envie de représenter les femmes artisanes exactement telles qu’elles sont. Et en même temps, je ne pense pas que ce travail de dessin soit totalement abstrait, parce qu’on voit bien, à travers les graphismes que j’ai développés, qu’il est question de tissu, de textile, de trames… Il y a des éléments visuels qui évoquent clairement cet univers-là. C’est quelque chose qui revient souvent dans mon travail : cette construction par étapes. C’est assez intuitif. Au départ, je n’avais même pas en tête de faire des œuvres murales ou des tapisseries. Je pensais à un paravent, donc à un objet de mobilier, rien à voir. Et en dessinant, peu à peu, je me suis dit que ce serait très beau de faire une série de tapisseries où on représente ces femmes ; Cela faisait vraiment sens pour moi.

— Claire Henry : Y a-t-il un matériau ou une technique qui est nouveau dans ton travail sur ce projet ?

— Elvira Voynarovska : Oui, le rapport à la tapisserie c'est quelque chose d'assez nouveau même si dans le design, l'imbrication entre art et artisanat est toujours là. Ce projet m’a permis de travailler encore plus directement cette imbrication entre art et artisanat, qui est quelque chose qui m’intéresse depuis longtemps. J’avais déjà collaboré avec des artisans pour des pièces que je ne pouvais pas réaliser techniquement seule, et j’avais adoré cette collaboration. Mais là, c’est le premier gros projet où je suis en lien aussi étroit avec des artisanes. Et c’est un mode de travail que je souhaite continuer : déjà, depuis mon retour en France, j’ai trouvé des artisans du textile à Orléans avec qui j'aimerais collaborer sur d’autres projets.

Néanmoins, l'exploration de nouveaux matériaux est toujours liée à ce désir de questionner le dessin contemporain, qui est ma pratique de base, et de le développer sur d’autres supports. Ce qui m’intéressait, au départ, c’était de l’emmener vers des formes proches de l’installation ou de la céramique, pour explorer d’autres manières de dessiner. Là, je passe à la tapisserie, c’est un changement de médium mais aussi un changement d’échelle. J’avais envie de travailler sur des œuvres plus grandes, plus impactantes.

— Claire Henry : Tu disais que les dessins ou les photographies produites dans le cadre de la résidences ne sont pas des esquisses préparatoires à l'œuvre sur tapisserie actuellement en cours. Quel statut donnes-tu à l'ensemble de ces œuvres ?

— Elvira Voynarovska : Exactement, les dessins tout comme les photograhies sont des œuvres à part entière. On pourrait dire néanmoins que ce sont des œuvres intermédiaires dans le processus de travail, mais elles peuvent être exposées de façon totalement indépendante. C'est juste qu'à mon sens, lorsqu'elles sont montrées ensemble, il se passe quelque chose de plus fort. Ça crée une vraie synergie, où l’une donne des clés de compréhension à l’autre. Par exemple, une tapisserie peut être perçue uniquement pour son visuel, son esthétique, ou à travers ce que je raconte du projet. Mais si tu la vois exposée à côté du dessin ou de la photo qui en est à l’origine, ça donne d’autres clés de lecture. Je pense que ça agit de manière plus immédiate. Pour moi, c’est important de montrer toutes ces étapes, parce que ça permet au spectateur de capter mon intention. J’ai envie que ce soit lisible, que les œuvres parlent d'elles-mêmes.

— Claire Henry : Qu’est-ce que cette immersion en Inde t’a apporté, personnellement et artistiquement ?

— Elvira Voynarovska : Elle a clairement marqué une étape. C’est mon premier grand projet avec des artisanes textiles. J’ai aussi découvert tout un écosystème autour de la production : les femmes tisseuses bien sûr, mais aussi les designers qui font le lien, traduisent les visuels en cartes graphiques (où chaque carré correspond à un nœud et à une couleur), organisent la fabrication, etc. En fait, dans la réalisation de ma tapisserie, tout devait être extrêmement cadré. Il fallait que je pense à chaque détail, anticiper les reliefs, la coupe du fil, le choix des matières (laine, soie, coton, bambou…) en fonction des effets visuels attendus. J’ai vraiment dû formaliser un protocole rigoureux, ce que je n’avais jamais fait à ce point-là avant.

Mais ce qui m’a le plus marquée, ce sont les moments partagés avec les tisseuses dans les villages. Certaines femmes nous ont montré leurs propres tapis avec leurs propres designs, qu'elles ont pu créer librement grâce à un programme de l'entreprise. C’étaient des pièces très libres, très personnelles, parfois complètement déstructurées. Cela crééait des œuvres extrêmement contemporaines et très fortes visuellement. Ces oeuvres orginales, les tisseuses en étaient très fières. Et pour moi, c’est à ce moment-là qu’elles étaient pleinement artistes. J'ai adoré échanger sur ces ouvrages là avec elle.