Laurent Terras

Tenir l'œuvre embrassée

« La maturité de l’homme est d’avoir retrouvé le sérieux qu’on avait au jeu quand on était enfant. »

Alain Damasio, 2013

Un voyage en Chine en solitaire, un service militaire en photographe aérien, la route de la soie à l’époque de la guerre en Irak, les Beaux-Arts de Toulon puis d’Aix-en-Provence, ont fait la formation d’artiste de Laurent Terras.

Une première œuvre, sphérique, creuse, en terre, avec des techniques de céramique ancestrales, a été pour l’artiste, l’homme en construction, le premier pas afin de pressentir le monde, de le tenir embrassé. Il avait alors le sentiment qu’il était important de pouvoir se mesurer à l’œuvre, que faire plus grand que ce qu’il était physiquement capable de transporter, de prendre dans ses bras, n’aurait pas eu de sens. Une nouvelle unité d’appréhension dictée par le corps de l’artiste. Une dizaine de sphères de grès cuit, où la mesure d’une potentialité : le vide laissé à l’intérieur de ses formes-mondes, transporté dans ses bras, devenait le point de départ d’une démarche.

Ce n’est qu’une fois cette première marche franchie que Laurent Terras s’intéresse à nouveau à la mécanique, qu’il avait laissée de côté. Un bidon relié à un réseau de tubes en plastique souple, auquel sont arrimés des sacs de perfusion, le son d’une seringue qui aspire, dû au déplacement et au frottement d’une pastille dans le tube premier, le goutte-à-goutte involontaire des sacs tachant d’eau le sol de la Friche la Belle de Mai : En attendant qu’il pleuve (1998). Une pointe d’humour ironique, un clin d’œil à la situation du lieu d’exposition, parking réhabilité mais loin d’être étanche. En face, cette fois-ci plusieurs bidons d’essence empilés les uns sur les autres, sanglés d’une chambre à air de camion recouverte d’un tissu pelucheux rose. Boa de fortune pour des objets abandonnés, composé d’un projectile astral entouré d’étoiles suspendues au plafond de l’espace d’exposition, intitulé Star System (1998). De ces deux œuvres de fin de résidence, il nous faut retenir l’intérêt pour les mécanismes incongrus, ou la partition sonore des mouvements de fluides qui redimensionne la perception de la forme, mais aussi l’humour et le sourire libérateur, presque salvateurs, qui composent bien souvent le travail de Laurent Terras. Même si l’humour n’est pas une donnée universelle, même si nous avons chacun le nôtre et qu’il s’en faut de peu pour ne pas apprécier celui de notre voisin, il est important dans notre cas de voir que l’artiste s’amuse et prend plaisir à créer des machineries, bricoler, bidouiller, autant qu’à produire des calembours.

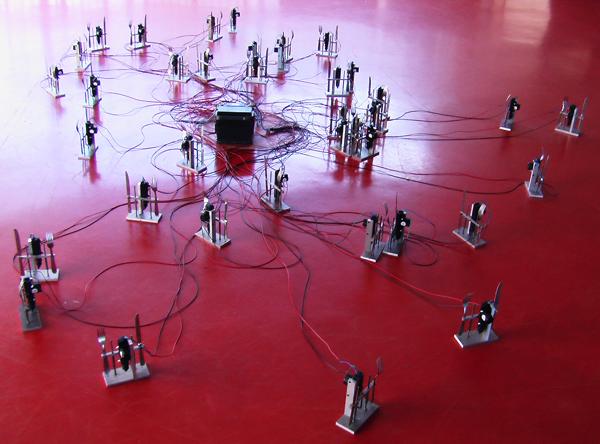

Ces œuvres aux appareillages faits maison, mais loin d’être dénuées d’autodérision, sont constitutives du travail de l’artiste. Ainsi, Dolce Vita (2000), petit rameur motorisé au bout duquel pagaient plusieurs autoportraits dans la cuisine et auxquels sont reliés de nombreux haut-parleurs réduits, qui diffusent le bruit d’un roulis proche de la cale de bateau, est affectueusement surnommée « la galère ». Entropie, terraformage, usine à air (2001), robots, pédales de guitares, boîtes de conserve, « systèmes qui glougloutent », tout un organisme motorisé de déplacement de fluide qui permet de créer une atmosphère pour que l’œuvre puisse vivre mais aussi et surtout une atmosphère dans l’espace d’exposition. La bombe (2001) est également une installation, vaisseau spatial sphérique à la production sonore discrète navigant dans une constellation de LED, parfois installée devant un mur criblé de balles.

Nombreuses encore sont les œuvres de Laurent Terras qui prennent cette direction. On notera d’ailleurs l’importance de la notion de « faire soi-même », avec des pièces comme Sans titre (Multiplex) (2008) ou encore Val Star Racer (2001) ou la course grotesque et factice de canettes de bière vides sous le plafond de tout l’espace des Bains Douches (Marseille – 2001), avec L’usine Mère (Objet Utopique)(2001), rejouent le Space Opéra1 burlesque qui se trame dans la tête de l’artiste. À la fois utopie mécanique et critique écologique qui ne manque pas de faire mouche en faisant, a minima, sourire le visiteur, au mieux rire, tout en implantant dans sa réflexion l’ironie désarmante de certaines situations économiques et/ou écologiques accompagnant de nombreux faits quotidiens auxquels nous nous confrontons tous chaque jour.

Ces mises en lumière de constructions, conjuguées au « faire soi-même » qui lui est cher, ajoutent un peu plus d’importance encore à l’envie, au besoin de Laurent Terras, de comprendre le fonctionnement des choses et du monde, en s’efforçant par son travail de recherche de comprendre comment marchent et se connectent entre eux les mécanismes qu’il utilise.

Une décennie de travail pendant laquelle il conjugue création artistique et analyse de moments de vie. Une suite de « pièces cul-de-sac » (comme il les appelle), qui n’ont pas la prétention de montrer plus que ce qu’elles laissent à voir. Une réalité peut-être un peu brutale. Celle de la vie végétale qui tente par tous les moyens de se développer, quelles que soient les contraintes que l’homme lui impose, Hydroponie, Flower Power et Effet de Serre (2003 – 2005 – 2011), celle de la mécanique non pas rudimentaire mais basique de la conquête spatiale, Space Nurse Project (2004), entièrement façonnée avec des techniques de constructions utilisées par les shapers de planches de surf, celle de l’invention de nouveaux modes de communication qui n’arrivent pourtant toujours pas à réduire les difficultés que nous avons à communiquer les uns avec les autres, Carl et le Dernier Singe (2005). Mais aussi, et surtout, une attention particulière est portée à la beauté des sons qui sont émis par ces installations d’objets récupérés ou bien d’assemblages de bric et de broc. Un opéra électronique de gargouillis électriques.

Une décennie presque hollywoodienne si l’artiste m’autorise cette référence, tant son travail trouve, par sa facture ou son propos, une résonance dans des œuvres cinématographiques comme E.T., Jurassic Park, La Planète des singes, Apollo 13, et d’autres encore... Il n’est pas question ici de dénigrer le travail produit, bien au contraire, je voudrais plutôt redonner là leurs lettres de noblesse à des monuments de culture trop péjorativement appelés « populaires ». Parce que le travail de Laurent Terras, tout comme certains ouvrages de science-fiction, ou même comme de simples œuvres de fiction, sont le moyen d’expression qu’a trouvé leur créateur pour tenter de comprendre l’aberrance de certains faits, ou peut-être seulement la façon de redonner une perspective abordable à des questionnements trop grands et trop vastes pour pouvoir se résumer en une explication simpliste.

Richard Leydier écrit à propos de son travail, dans un texte titré Précis d’écologironie2, qu’il pourrait être vu comme une nouvelle « catégorie de pensée, à mi-chemin entre la prise de conscience et le bon sens (...) ces gestes (qui), aussi engagés et pleins de bonnes intentions soient-ils, sont dérisoires face à l’ampleur de la tâche et des dégâts commis par plusieurs générations.».

Ces dernières années Laurent Terras, maturité aidant, produit plus précis et plus cinglant encore qu’avant. Les Ultra-Terrestres (repassage) (2017), œuvre où il propose de faire chauffer son fer à repasser avec la chaleur du soleil, et Chercher, Encore (2004), œuvre éponyme où le signe néon et son gaz lumineux sont remplacés par un tube plastique et du liquide de refroidissement, pour afficher au mur, comme sur le mur d’un réseau social, l’aberrance du coût énergétique d’internet et de ses data centers, en sont les exemples parfaits.

Comme les sphères en grès cuit d’alors, par la porosité de leur élément constitutif, se recouvrent avec le temps de mousses et de végétaux, et ne restent plus que les créations stériles et simplement formelles qu’elles pouvaient être, mais qui deviennent un nouveau support, sur lequel la vie peut naître à nouveau. Tout son travail se remet en perspective et s’ouvre sur de nouveaux horizons.

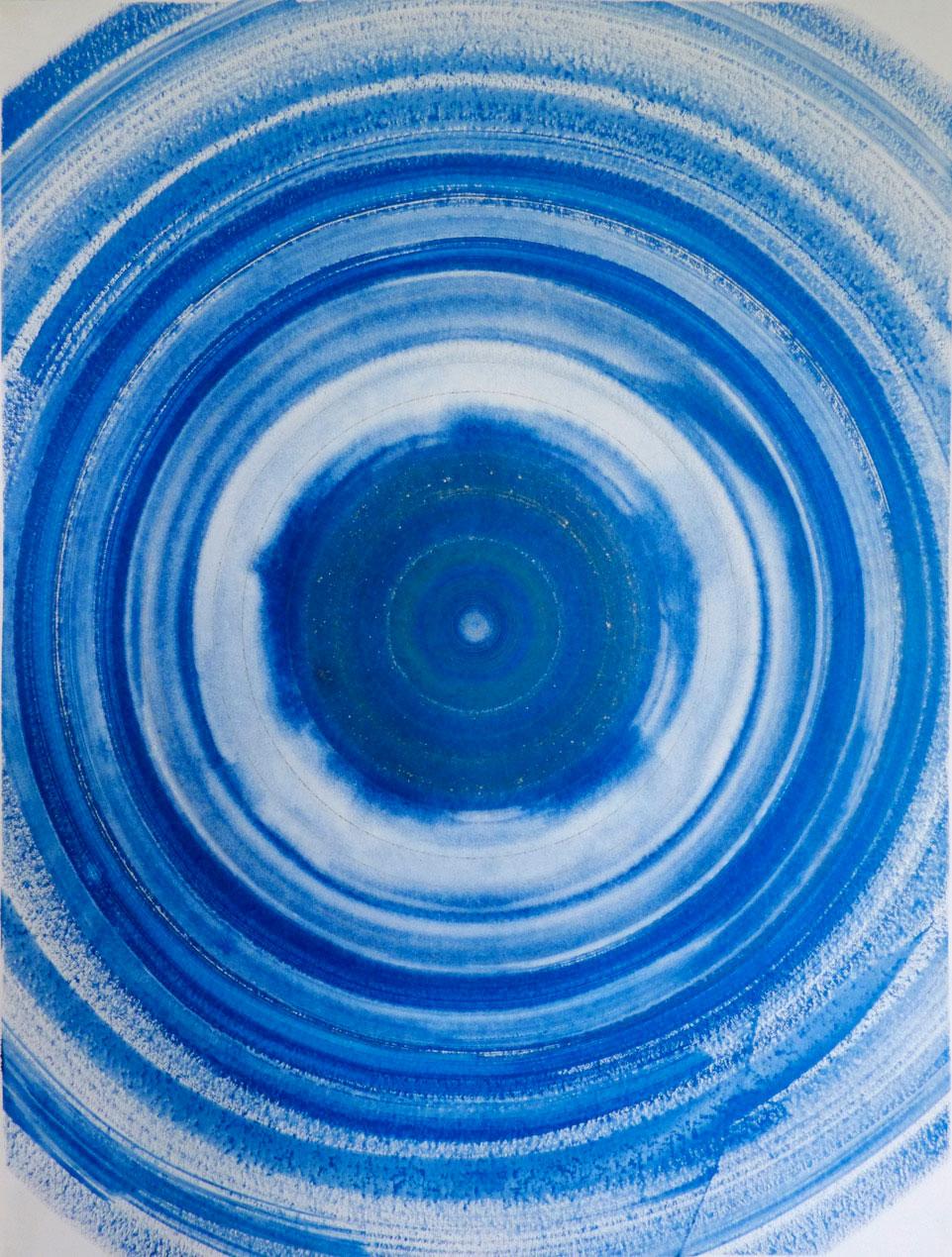

Littéralement. L’horizon, est le nouveau support de recherche de l’artiste. Depuis 2018, il produit en série ce qu’il a nommé des Horizons différenciés. Réalisés encore une fois grâce à une machine bricolée à la main, avec un tour de potier ou un moteur de tambour de machine à linge. Ses horizons ne sont pas linéaires mais sphériques, composés d’une multitude de cercles concentriques. Très proches visuellement des dernières photos prises par la NASA des anneaux de Saturne par la sonde Cassini, dans une composition chromatique à base d’aquarelle, de feutres et de crayons de couleurs, les horizons de Laurent Terras s’appréhendent dans leur totalité.

Loin de la ligne continue communément représentative de ce phénomène visuel, cette série de dessins considère l’horizon dans sa globalité : comme la limite circulaire de la vue, pour un observateur qui en est le centre, mais aussi en se détachant de ce centre, comme en prenant de la hauteur, du recul sur une situation. Ce positionnement va presque jusqu’à incorporer la définition astronomique de l’horizon : « grand cercle théorique divisant la sphère céleste en deux parties égales, l’une visible, l’autre invisible. ».

Un peu comme lorsque l’on a découvert le premier cliché de la Terre vue depuis la Lune, les horizons de Laurent Terras ouvrent de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue, une considération panoramique et élevée du regard porté sur l’œuvre et sur le monde. Il n’y a pas seulement un devant et un autour de nous. Il y a une abondance de points de vue, et un fourmillement d’acceptions à avoir avant de pouvoir envisager une vue d’ensemble. Une nouvelle manière pour l’artiste de tenir le monde embrassé, avec un regard panoramique conscient d’une étendue qui va plus loin que la vision de l’œil. Une porte offerte au regardeur, une ouverture qui grâce au hors-champ de la feuille, laisse encore de nombreuses alternatives pour concevoir des possibles.

1 Anglicisme, œuvre de science-fiction caractérisée par une intrigue se déroulant sur un temps considérable et située dans l’espace sidéral.

2 Laurent Terras vu par Richard Leydier, www.dda-aquitaine.org, février 2018. Une commande de Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine.

-

Biographie de l'auteur⋅e

Né en 1987, vit et travaille à Paris

Membre de C-E-A

Léo Marin est curateur indépendant, critique d’art et éditeur. Il dirige depuis 2014 le volet contemporain de la Galerie Éric Mouchet (Paris). Il est l’un des co-fondateurs des Éditions Born And Die avec Aurélie Faure et Ivan Dapic. En 2015, il initie le cycle d’expositions « Capsule », qui va vers l’amoindrissement de la frontière entre artistes et auteur.e.s / auteur.e.s - artistes, et en 2017 « Mapping At Last » qui pose au fil de ses éditions les jalons d’un atlas de la pratique cartographique et topographique au sein de la création contemporaine. Il est titulaire d’un master en Histoire de l’art et en art contemporain et sociologie ainsi qu’une formation de guide conférencier au Musée de Grenoble. Il est membre de l’A.I.C.A. France.

série de 16 pièces, 50x65cm, technique mixte sur papier

bidon, gouttes à gouttes, mécanisme sonore accoustique, hauteur : 220 cm, dimensions variables,

Collection particulière, Vue de l'exposition à la Galerie de La Friche de la Belle de Mai, Marseille,

Crédit photographique : Jean-Christophe Lett, © ADAGP, Paris, 2018

bidons, peluches, résine, dimensions variables, hauteur : 220 cm,

Crédit photographique : Jean-Christophe Lett, © ADAGP, Paris, 2018

machinerie, Polaroids, moteur synchrone, capteurs sonores, haut-parleurs, table de mixage,

amplificateur, pédales d’effet, dimensions variables, version 1

Crédit photographique : Galerie Jacques Girard, © ADAGP, Paris, 2018

boîtes de conserve, eau, moteur synchrone, compresseur, table de mixage, , enceintes d’ordinateur, robot, câbles divers, dimensions variables,

Vue de l'exposition à la Galerie des Grands Bains Douches, Marseille, 2000, © ADAGP, Paris, 2018

sphère en grès, moteur synchrone, fibres optiques, câbles divers, dimensions variables,

© ADAGP, Paris, 2018

couteaux, fourchettes, mécanisme sur batterie, son, dimensions variables, Collection Frac Limousin,

© ADAGP, Paris, 2018

canettes de bière, moteur, poulies, fils, dimensions variables, Vue de l'exposition à la Galerie Vidéochroniques, Marseille, 2009,

© ADAGP, Paris, 2018

pompe, stroboscope, machinerie, dimensions variables,

© ADAGP, Paris, 2018

bidons, PVC, diffusion sonore, moto-pompes, plantes, dimensions variables,

Vue de l'exposition Décryptage, 12ème Croisée des Chemins, Crypte de l’église Notre Dame, La Souterraine,

© ADAGP, Paris, 2018

caisson epoxy, métal, moteur, gyrophare, 80 x 90 x 120 cm,

Vue de l'exposition à la Galerie Jacques Girard, Toulouse, 2005,

© ADAGP, Paris, 2018

robot, peluches, résine, pc buggé, hauteur : 140 cm / dimensions variables,

© ADAGP, Paris, 2018

digigraphies, tirage unique, 27 x 40 cm,

© ADAGP, Paris, 2018

fer, tuyau, pompe électrique, liquide de refroidissement, 240 x 200 cm,

© ADAGP, Paris, 2018